デザイナーの転職には「ポートフォリオ(作品集)」が必須です。

クリエイターにとっては面接と同じくらい重要で、ポートフォリオのクオリティが採用基準に満たなければ、面接さえしてもらえない可能性もあります。

とはいえ、どうやったらポートフォリオで好印象を持たれるのか分からない方も多いはず。

そこでこのページでは、転職で好印象を与えるポートフォリオの作り方について解説します。

- クリエイティブ業界で好印象を与えるポートフォリオの基本

- ポートフォリオの作例

- ポートフォリオのサポートをしてくれる転職エージェント

#この記事を書いた人

みんなの転職アドバイザー

ねこくん

新卒でブラック企業に入社し、耐えきれず1年で退職。その後人材系企業にて転職支援に携わる。フリーランスとして数年活動し、現在は経営者。

さまざまな人の転職・キャリア構築をサポートしています。

目次

大前提 : ポートフォリオも一つの作品と捉える

今まで様々な人のポートフォリオを見てきましたが、作品をとにかく詰め込み、ごちゃごちゃしたポートフォリオを作ってしまう人は多いものです。

自分を一生懸命アピールするあまり詰め込みすぎてしまうんですね。

これ、実は逆効果なんです。

多くの応募が来てしまうと、見るだけでも膨大が時間がかかってしまいますので、採用担当者は基本的に流し読みをして、気になったポートフォリオだけじっくり読みます。

そのため、まず大切にして欲しい心構えは、「見る側の事を考えつつ、なるべく目立つこと」です。

「相手のことを考えたポートフォリオを作れる = お客さん(ユーザー)のことを考えて仕事ができる」という風に考える企業はとても多いです。

そのため、ポートフォリオを1つの作品として読者目線で作っていくことが内定獲得には必要です。

ポートフォリオに載せるべき5つの必須項目

ページ数に関しては、職種などにもよりますので一概には言えませんが、見やすいページ数ということを意識してください。

私の場合はA4サイズで20ページほどでした。

ここからは、ポートフォリオに載せるべき必須項目について深掘りしていきたいと思います。

ポートフォリオに載せること

- プロフィール

- 作業の進め方や得意なことについて

- 将来のビジョン

- 厳選した作品

- 説明書き(キャプション)

1.自分の情熱を表現しよう!「プロフィール」

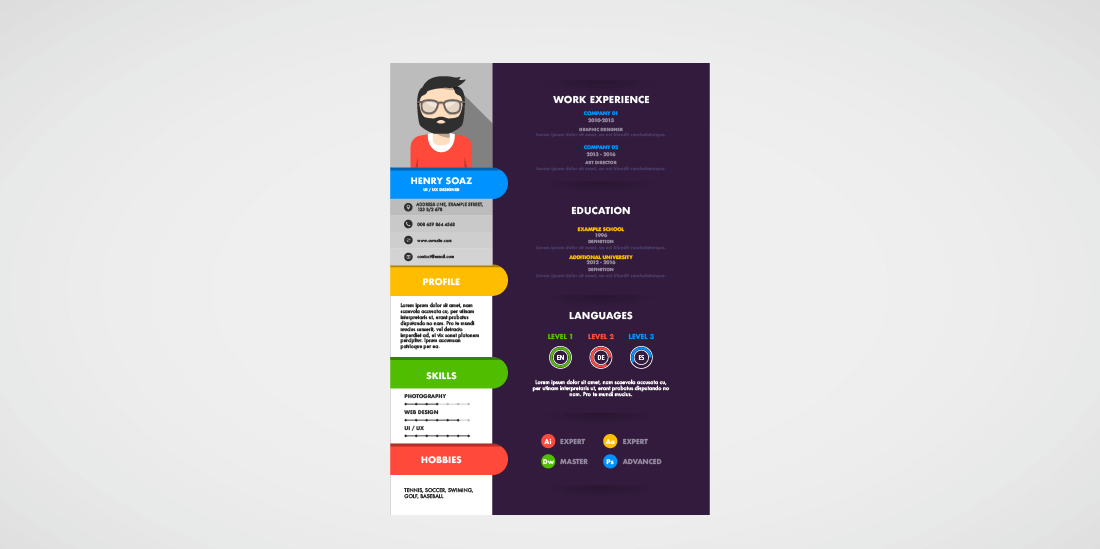

ポートフォリオにおいて、まず必須なのはプロフィールのページです。

長くても見開き1ページくらいでいいでしょう。

履歴書や職務経歴書に書ける項目に関しては、無理にポートフォリオに載せる必要はありませんが、氏名と連絡先くらいは書いておいた方が良いですね。

また、自分の写真も掲載しておくと印象に残りやすいです。

プロフィール(例)

- 氏名

- 年齢

- 連絡先など

- 使用可能ソフトやプログラム言語

- コンテスト受賞歴など

- ものづくりに関しての思いや簡単なPR

2.作業の進め方や得意なことについて

- 今までどんな環境で制作・開発してきたか(Photoshop中心の制作~など)

- どんな作業が得意か(細かい作業が得意など)

- どういう風に仕事を進めていくのが得意か(じっくり丁寧に進めていくのが得意など)

上記の点を明記することで、採用担当者もあなたの強みや特性が分かり採用後のイメージを固めること可能です。

単純にミスマッチを防ぐ効果もありますので、自分のためにもしっかりと書いておきましょう。

3.将来のビジョン

将来のビジョンは書かないほうがいいと考える人も多いですが、実はこれを重視する企業は多いです。

そのため、具体的な進路などは明記せず「こういったデザイナーになりたい」などの将来像に留めるといいでしょう。

4.厳選した作品紹介

職種にもよりますが、デザイナーの場合は掲載する作品数は少なくとも10点は欲しいところ。

少なすぎても、多すぎても印象は良くありません。

もし、これより少ない点数でも各作品にボリュームがあれば大丈夫です。

特に注目して欲しい、インパクトのある作品は前半にあると目に留まりやすいです。

ポートフォリオを1つの作品として考えた時、中途半端なクオリティの作品を入れてしまうと質が低下してしまいます。

ボリュームアップのために低クオリティの作品を入れるなら、まだボリューム不足の方がマシです。

5.説明書き(キャプション)は必ず入れよう

作品紹介で気をつけるポイントは「説明書き(キャプション)」です。

実は、制作物の写真だけしか載っていないというポートフォリオはかなり多いです。

説明書きが無いと、あなたが制作物に込めた意図やこだわりを理解してもらえません。

説明書きには具体的に以下の内容を記載します。

- 作品のタイトル

- クライアント(プロジェクト)名

- 制作年月日

- ターゲット(制作の意図や狙い)

- コンセプトや重視したポイント

- 制作期間

- 使用したソフトや開発環境

- クライアントの指示による制約など

- チーム制作の場合は担当箇所

職種により若干変わってきますが、主な内容は上記になります。

業務で行ったものに関しては一度確認を取るようにしましょう。

ポートフォリオは紙媒体・データ(Web)の両方で用意しよう

事前に指示がある場合を除き、ポートフォリオ送付先の企業では、どんな環境でチェックするかわかりません。

そのため、どちらにも対応できるように「紙とデータの2種類用意」をオススメします。

紙媒体は印刷して一つの冊子に。データはPDFなどにまとめましょう。

映像業界だと「DVDにして送ってください」と言われることが多いので、自分の作品集を何枚かDVDに焼いておくと良いですね。

また、どの職種でもポートフォリオサイトを準備しておくと便利です。

ポートフォリオは常にアップデートをする

ポートフォリオは、初めて会った人に携わった作品を紹介するのにも役立ちますし、自分自身のキャリアを振り返るのにも使えます。

しかし、携わる作品が増えるにつれ、どんどん情報が古くなってしまうので常にアップデートをしていくようにしましょう。

ポートフォリオの例が見たい場合はどうすればいい?

ここからはぜひ参考にしたいポートフォリオサイトをご紹介します。

もし、書籍でレイアウトなど他の作例を見ながら制作したい場合は以下の書籍がオススメです。

Webデザイナー・Webディレクターのポートフォリオサイト

UNDERLINE

フリーランスとしてディレクション、デザイン、コーディングを手掛けている徳田優一さんのポートフォリオサイトです。

トップページのご本人の写真とメッセージが掲載されているのが特徴で、信頼性や親しみやすさが伝わりますね。

また、ブログも同じサイトにコンテンツとしてあるのですが、ポートフォリオとの統一感が取れていて見事です。

参考 UNDERLINEUNDERLINEDinner for five

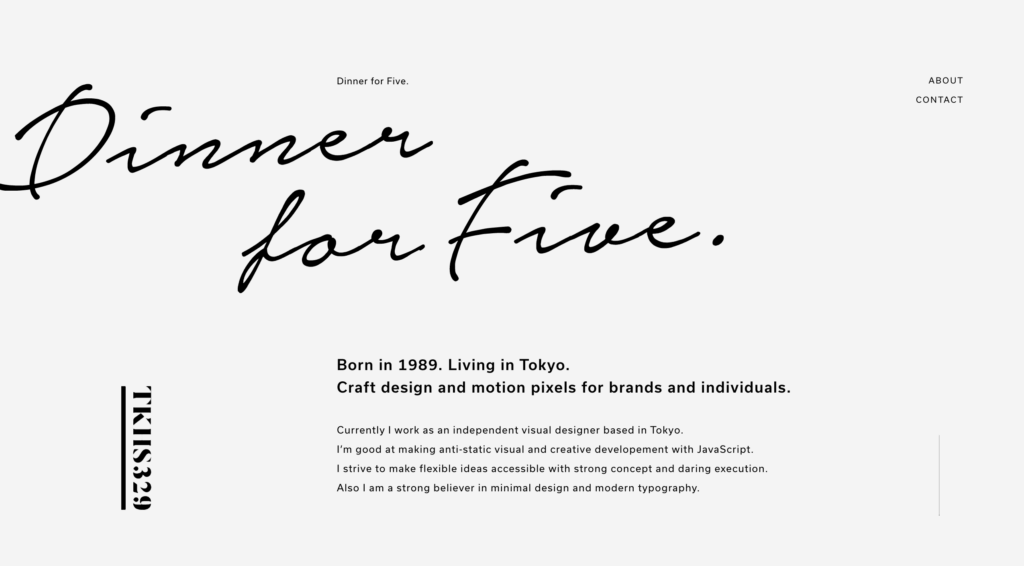

フリーランスでデザイナーやWebディレクターとして活動しているMITSUGU TAKAHASHIさんのポートフォリオサイトです。

モノトーンを基調としたデザインがシンプルで美しく、画面を遷移する際のアニメーションも気持ちいいです。

英語で制作されているので、海外を意識したポートフォリオサイトと言えるでしょう。海外からも案件を取っていきたい人はぜひ参考にしたいですね。

参考 Dinner for Five.Dinner for Five.グラフィックデザイナーのポートフォリオサイト

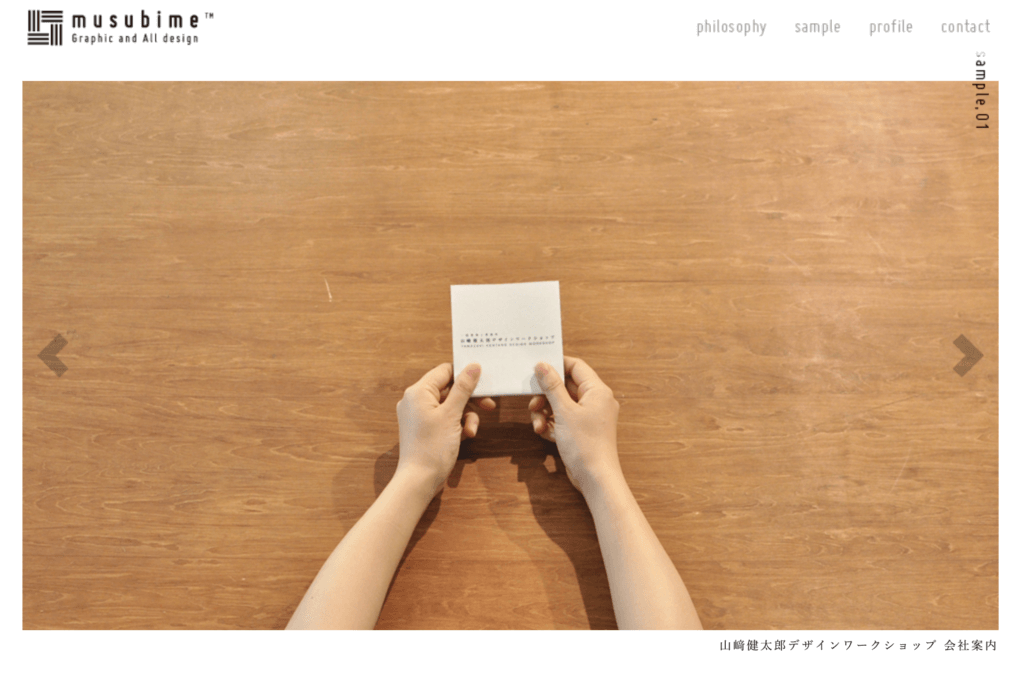

musubime

グラフィックデザイナー、コンセプターとして活動しているカワセタケヒロさんのポートフォリオサイトです。

写真が大きく、経歴やクリエイティブへの思いが1枚のページにまとめられているので、とても見やすいのが良いですね。

縦書きの文字が特徴的で、個性を出しつつも文書で思いを伝えているのが魅力です。

参考 musubime™ | カワセ タケヒロmusubime™STUDIO GRUB

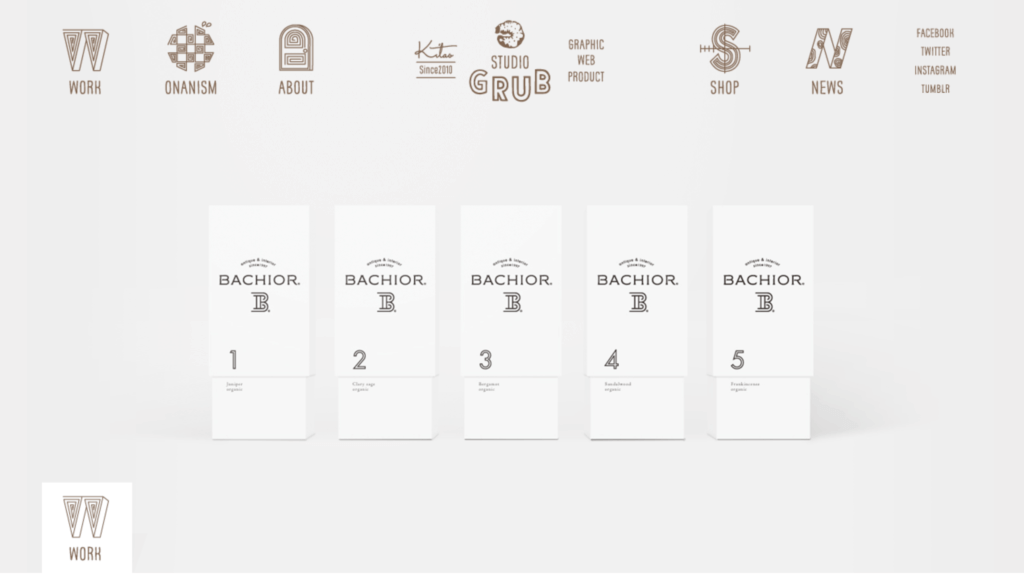

デザイン全般を手掛けている北尾知大さんのポートフォリオサイトです。

メニューアイコンのデザインが面白く、ファーストビューで「なんだか面白そう」という印象を受けます。

主要SNSへのリンクもあり、信頼感を持って仕事の依頼ができそうです。

参考 STUDIO GRUBSTUDIO GRUB|KITAO TOMOHIROポートフォリオの作成サポートがある転職エージェント

効果的なポートフォリオの作成指導やサポートを受けたいのであれば、クリエイターに特化した転職エージェントの『マイナビクリエイター』がオススメです。

業界を熟知した担当者がポートフォリオの指導をしてくれるほか、「MATCH BOX」といったポートフォリオサイトを簡単に作成できるサービスも提供しています。

PCやスマホ、掲載する画像データさえあれば作成できるので、ポートフォリオ作成にかかる時間を大幅に減らすことができます。

いずれにせよ、無料で利用できるのでまずは気軽に利用してみるといいでしょう。

Web業界に特化した転職エージェント「HIGHFIVE」では、企業ごとのニーズを抑えた選考を通過しやすいポートフォリオの添削をおこなっています。

無理に転職を進められることはなく、情報収集の段階での利用も歓迎している転職エージェントなので、少しでも転職を考えているのであれば相談だけでもしてみましょう。

まとめ

- ポートフォリオも1つの作品ということを意識する

- 厳選した作品を掲載し、説明書きを忘れない

- 紙媒体とデータの2種類を用意する

- サポートを受けたい場合は業界特化型の転職エージェントを利用する

どんな制作物よりも全力を注いで作り、自分のセンスと技術の結晶にしましょう。

あわせて読みたいコンテンツ

ゲーム業界への転職におすすめの転職エージェントについて解説しています。

ゲーム業界におすすめの転職エージェント15選【未経験・キャリア向きなど状況別に解説】

ゲーム業界におすすめの転職エージェント15選【未経験・キャリア向きなど状況別に解説】Webデザイナーにおすすめの転職エージェントについて解説しています。

Webデザイナーにおすすめの転職エージェント12選【未経験も】

Webデザイナーにおすすめの転職エージェント12選【未経験も】