この記事の監修SEO会社

株式会社NEXER

2005年にSEO事業を開始し、計5,000社以上にSEOコンサルティング実績を持つSEOの専門会社。

自社でSEO研究チームを持ち、「クライアントのサイト分析」「コンテンツ対策」「外部対策」「内部対策」「クライアントサポート」全て自社のみで提供可能なフルオーダーSEOを提供している。

SEOのノウハウを活かして、年間数百万PVの自社メディアを複数運営。

SEOは、大きく分けてコンテンツSEO・テクニカルSEO(内部SEO)・外部SEOという3つの手法があります。

外部SEOは他のサイトから被リンクを受けることで検索結果の上位を目指すため、自社の努力だけでは難しい手法です。他サイトとの関係構築やサイテーション(他社からのサイト名、商品・サービス名の言及)の獲得が必要で、長期的な目線で取り組んでいく必要があります。

一方で、コンテンツSEOやテクニカルSEOは、自社で取り組みやすい手法で、成果にもつながりやすい手法です。

サイト内の改善を行ったあとは、コンテンツSEOに取り組んでみましょう。

この記事では、次のような項目を解説します。

- コンテンツSEOとは

- コンテンツSEOとテクニカルSEOの違い

- コンテンツSEOのメリット・デメリット

- コンテンツSEOの成功事例

『SEOの知恵袋』に無料相談

SEO知恵袋なら、まずは無料でSEO相談とサイトのSEO状況診断が可能です。

SEO運用歴18年、合計5000社以上の対策実績のあるSEOの知恵袋にぜひご相談ください。

『SEOの知恵袋』に無料相談

「SEO対策を検討しているけど、

いきなり業者に依頼するのが不安」

というお悩みはございませんか?

SEO知恵袋はなら、まずは無料でSEO相談とサイトのSEO状況診断が可能です。

SEO運用歴18年、合計5000社以上の対策実績のあるSEOの知恵袋にぜひご相談ください。

目次

- 1 コンテンツSEOとは

- 2 コンテンツSEOの最新ニュース

- 3 コンテンツSEOのセルフチェック表

- 4 コンテンツSEOの目的や必要性

- 5 Googleに高く評価されるコンテンツのポイント

- 6 コンテンツSEOの対策方法14選

- 7 コンテンツSEOの対策の流れ

- 8 実際にコンテンツSEO対策をやってみた

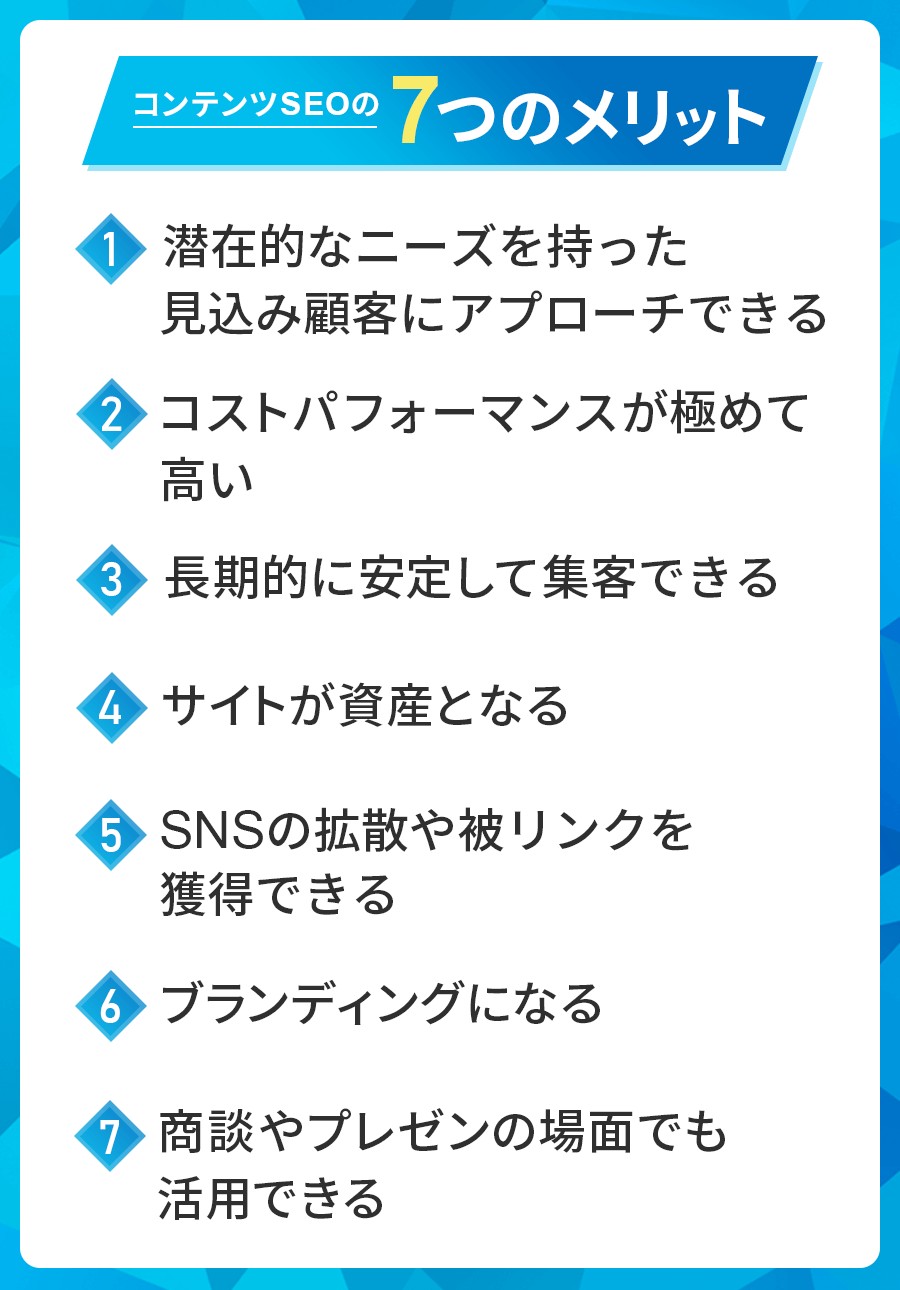

- 9 コンテンツSEOの7つのメリット

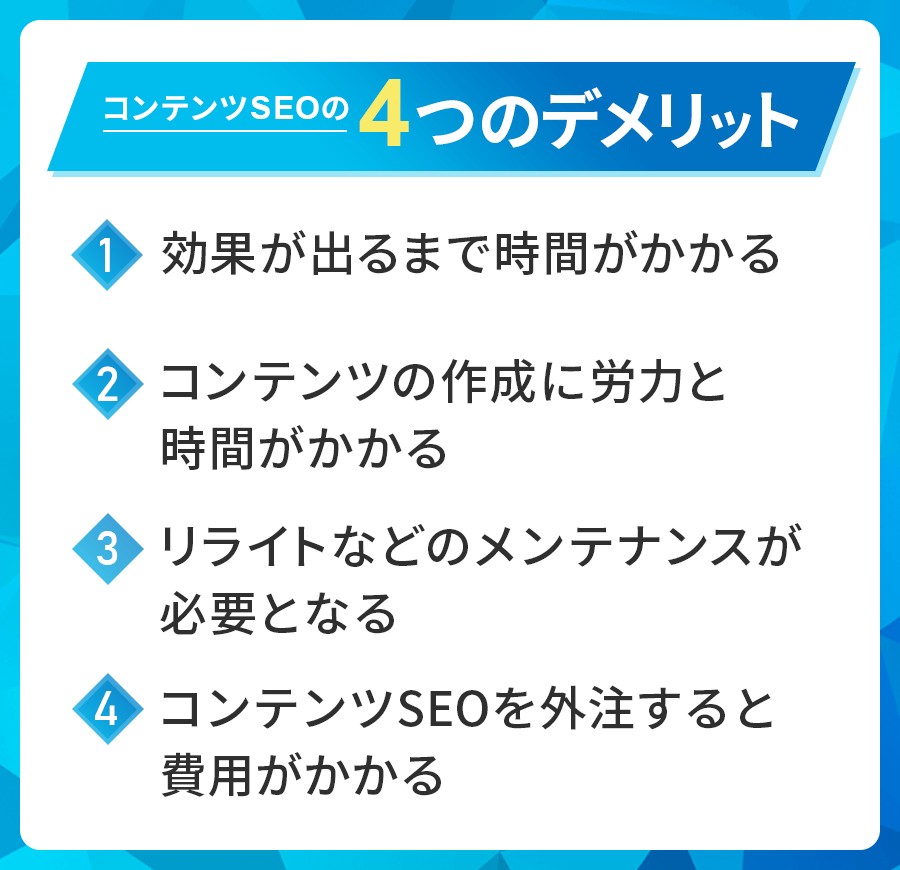

- 10 コンテンツSEOの4つのデメリット

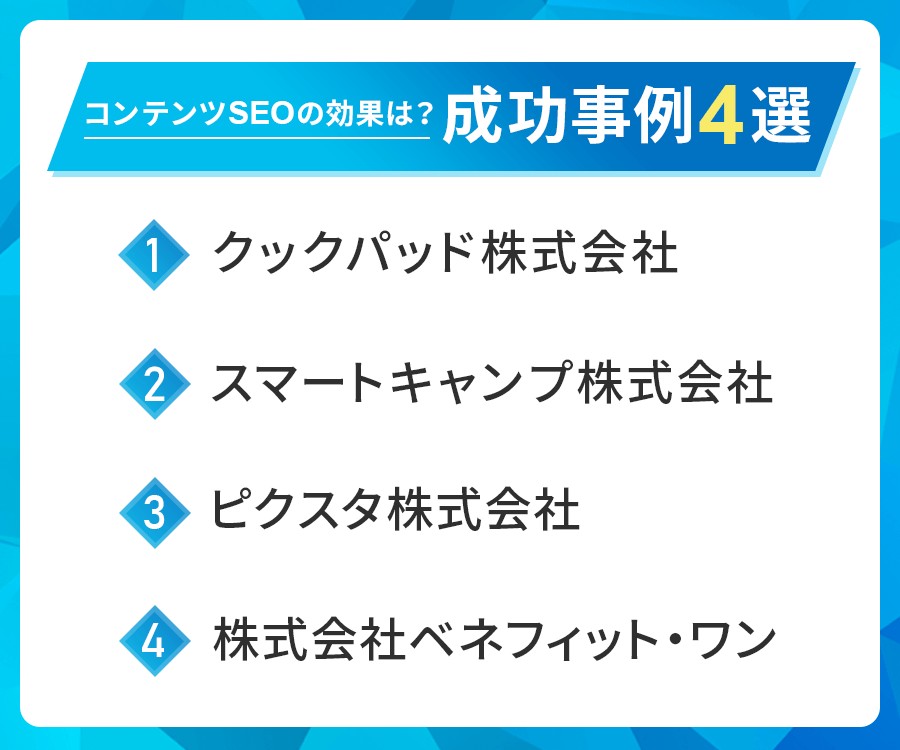

- 11 コンテンツSEOで成功しているサイト4選

- 12 コンテンツ作成時に意識すべきポイント

- 13 コンテンツSEOで失敗する特徴

- 14 コンテンツSEOと一緒におこなうべきその他のSEO

- 15 自社でコンテンツSEO対策を行った成功事例

- 15.1 事例その①:コンテンツの更新頻度を上げてトラフィックが2倍に!

- 15.2 事例その②:コンテンツ改善を行い順位改善

- 15.3 事例その③:月間トラフィックが約1.5倍に増加したコンテンツ対策!

- 15.4 事例その④:ユーザーニーズをしっかり抑えて1位に表示成功!

- 15.5 事例その⑤:地域情報コンテンツを追加して43位→4位に!

- 15.6 事例その⑥:対策半年でメインワードがTOP10にランクイン!

- 15.7 事例その⑦:対策開始から4ヵ月でトラフィックが2倍に!

- 15.8 事例その⑧:対策ページを棲み分けして60位→16位に!

- 15.9 事例その⑨:コンテンツの配置準を変えて54位→16位に!

- 15.10 事例その⑩:コンテンツ対策で圏外→12位に!

- 15.11 事例その⑪:カテゴリページ作成で圏外→5位に!

- 15.12 事例その⑫:コンテンツ対策中心に行い、圏外→5位に!

- 15.13 事例その⑬:コンテンツ対策で圏外→10位に!

- 16 まとめ

- 17 関連記事

コンテンツSEOとは

コンテンツSEOとは、良質なコンテンツの発信によって検索結果での上位表示を目指す手法です。

記事の品質が重視されるため、記事を公開したあとも競合サイトのコンテンツ内容やユーザー行動を振り返り、継続的にコンテンツを改善することが大切です。

テクニカルSEOとの違い

コンテンツSEOと対比されることが多いのが、テクニカルSEOです。テクニカルSEOとは、サイトに対して技術的な領域でサイトを改善する手法です。

サイトの内部構造を最適化することで、検索エンジンに自社サイトの情報をより正確に伝わるよう改善し、サイトやコンテンツの価値が正しく評価されることを促します。

テクニカルSEOは、サイト内部の構造を対象にした手法なので、解析ツールで施策の成果を計測しやすいという特徴があります。

一方、コンテンツSEOは、サイトに訪問する「ユーザー」に焦点を当てて対策する手法です。ユーザーの検索ニーズを満たす良質なコンテンツを発信することで、検索エンジンによる評価を高めます。

ユーザーを対象にしているので、効果測定が難しいという点があります。コンテンツSEOの効果は、ユーザーのサイト滞在時間やクリック率などで計測することになるでしょう。

コンテンツマーケティングとの違い

コンテンツSEOと似た表現で、コンテンツマーケティングという言葉があります。

コンテンツマーケティングとは、ユーザーへの良質なコンテンツの提供によって、ユーザーとのコミュニケーションを強化するマーケティング手法です。

ここでいう良質なコンテンツとは、WEBサイトに限定していません。たとえば、メルマガやポッドキャスト、動画コンテンツ、ニュースレターなど、コンテンツの種類は幅広いのが特徴です。

またコンテンツマーケティング の目的は、集客だけではありません。ユーザーへ有益な情報を伝えるコンテンツの発信や、ユーザーとの関係を強めるための情報配信などもコンテンツマーケティングに含まれます。

検索結果で上位に表示させることで集客を目指すコンテンツSEOは、コンテンツマーケティングの一部分です。

コンテンツSEOのセルフチェック表

| ① 他サイトにないオリジナル性の高いコンテンツを提供しているか | |

| ② 対策キーワードに対して、包括的な内容となっているか | |

| ③ 一般的に知れ渡っている情報だけでなく、洞察に富んだ分析など付加価値を提供しているか | |

| ④ 他サイトに書かれている情報のまとめや、劣化コピーになっていないか | |

| ⑤ 見出しとタイトルを見れば、ページの内容を理解できるか | |

| ⑥ コンテンツは、他のサイトなどで引用される価値のあるものか | |

| ⑦ コンテンツに誤字・脱字は無いか | |

| ⑧ 他のサイトに比べて、該当キーワードに関しての情報は充実しているか | |

| ⑨ コンテンツは自動で作成されたものではないか | |

| ⑩ そのコンテンツは信頼が高い情報か | |

| ⑪ 情報の引用をおこなう場合、情報源は信頼性の高いものか | |

| ⑫ 情報の引用をおこなう場合、補足情報や考察など付加価値を提供しているか | |

| ⑬ コンテンツに誤った情報や、ユーザーが誤認するものはないか | |

| ⑭ コンテンツを作成した著者を明示しているか |

コンテンツSEOの目的や必要性

コンテンツSEOの目的や必要性とは具体的にどういったものでしょうか。それぞれ詳しく見ていきましょう。

コンテンツSEOの目的

コンテンツSEOの目的は、検索結果で上位に表示させて集客につなげることです。

そのためには、ユーザーの検索ニーズをより満たすコンテンツを提供して、検索アルゴリズムからの評価を高める必要があります。

Googleは、コンテンツ評価の指標として、ユーザー行動を重視しています。上位表示を狙うためには、ユーザー行動の改善が不可欠です。ユーザーの検索意図を満たした良質な記事を発信することで、ユーザーの滞在時間を延ばすことができます。

ユーザーの疑問や悩みを解決できる記事であることを、検索アルゴリズムへと伝達できるでしょう。

コンテンツSEOの必要性

コンテンツSEOの必要性としてまず挙げられるのが、ブラックハットSEOの衰退です。

ブラックハットSEOとは、検索順位を上げるために行われる、Googleの検索アルゴリズムをあざむくSEO手法のことです。

一例として「自演リンク」と呼ばれる、人工的な被リンクの設置が挙げられます。Googleの検索アルゴリズムでは、コンテンツの評価指標のひとつに被リンク数があります。そのため、中身の薄いサイトを大量に生成し、順位を上げたいサイトへリンクを貼るなどの手法が多く行われていました。

そのほかにも、文章中に不自然なほどキーワードを詰め込むワードサラダと呼ばれる手法などによって、コンテンツの上位表示が行われていました。

現在では、被リンク数やキーワード数だけでなく品質も重視されるようになりましたが、以前は人工的に付けられた無意味な被リンクや不自然なキーワードの詰め込みでも、検索順位の上昇に効果がありました。

しかし、これらのブラックハットSEOはGoogleによって厳しく対処されるようになっています。また、検索アルゴリズムの進化にともない、低品質のコンテンツは評価が低くなるようになっています。

サイトを上位表示させるための小手先の方法はほぼ排除されており、検索結果での上位表示を目指すためには、ユーザーに役立つ良質なコンテンツを発信することが大切です。

Googleのガイドラインに則ったホワイトハットSEOについて詳しく学びたい方は「ホワイトハットSEOのやり方を解説!ブラックハットSEOとの違いは?」を読んでみてください。

Googleは検索アルゴリズムについて、「結果を自動的に生成する仕組み」で言及しています。

検索結果における重要な要因

・検索クエリの意味

関連性の高い結果を返すには、ユーザーがどんな情報を探しているか、つまり検索クエリの背後にどんな意図があるかをまず理解する必要があります。・コンテンツの関連性

システムは次に、コンテンツを分析して、求められている内容に関連する可能性のある情報が含まれているか評価します。・コンテンツの質

システムは、関連性のあるコンテンツを特定した後、最も役立ちそうなコンテンツを優先しようとします。そのために、どのコンテンツが専門性、権威性、信頼性を示しているか判定するために役立つシグナルを特定します。・ウェブサイトのユーザビリティ

Google のシステムでは、コンテンツのユーザビリティも考慮されています。どのコンテンツも大きな差がない場合には、ユーザーにとってのアクセス性が高いコンテンツのほうが効果的である可能性があります。・コンテキストと設定

現在地、過去の検索履歴、検索設定などの情報はすべて、検索の時点で最も有用で関連性が高い検索結果を確保するために役立っています。

上記の通り「ユーザーの検索意図に合致したコンテンツ」「ユーザーの検索内容に関連性が高いコンテンツ」「最も役立ちそうなコンテンツ」これらが、重要視されていることがわかります。

現在のSEOにおいては、コンテンツ対策が最も重要なSEO対策と言えるでしょう。

SEOは主に「外部対策」「内部対策」「コンテンツ対策」の3つに分類されます。

「外部対策」は外部のサイトから、自分のサイトへの被リンクを獲得することでSEO評価を高める方法。被リンク対策などと呼ばれることがあります。

「内部対策」は自サイトのメタタグや構造などを正しく設定することで、Googleの検索順位を決定するロボットに対して、自サイトの価値を正しく伝えるための方法です。テクニカルSEOと呼ばれることもあります。

「コンテンツSEO」は、ユーザーのためになるコンテンツ(あるいは、Googleに評価されやすいコンテンツ)を、増やすことで、「ユーザーに有益な情報が載っているサイト」として、検索上位を獲得しやすくする方法です。

この中で、特にSEO効果が高いのは「外部対策」と「コンテンツSEO」です。

とくに、直近10年では「コンテンツSEO」の重要性が高まっています。

10年前までは、SEO対策と言えば外部リンクを獲得することが主でした。どんなサイトからでも良いので、とにかく相互リンクなどを集めまくる対策で、検索順位が上昇していました。

これは、以前のGoogleの評価システムでは、コンテンツを正しく評価する技術が乏しかったため、

「リンクが集まっているサイト=ユーザーのためになる人気サイト」ということで、外部リンクに評価の比重が置かれていました。

しかし、Googleの評価システムの技術向上に伴い、ある程度コンテンツを正しく評価できるようになり、本当の意味でユーザーに有益なサイトとして、良質なコンテンツを提供しているサイトの検索順位が上昇しやすくなりました。

Googleは「ユーザーのためになるサイトを上位に表示すること」を目的にしているため、今後も技術向上に伴い、よりコンテンツSEOの重要性は増していくと予想されます。

現在のSEOで良質なコンテンツを作成するためには、E-E-A-Tの概念を知っておくと良いでしょう。

E-E-A-Tに関しては、下記記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

Googleに高く評価されるコンテンツのポイント

Googleの検索アルゴリズムが高く評価するコンテンツの条件は以下の2つです。

② 「コンテンツの信頼性」:コンテンツが信頼できるものか(E-E-A-T)

有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成

Google の自動ランキング システムは、検索エンジンでのランキングを上げることではなく、ユーザーにメリットをもたらすことを主な目的として作成された、有用で信頼できる情報を検索結果の上位に掲載できるように設計されています。

各項目について詳しく説明します。

① コンテンツの評価を高める「情報の信頼性」について

コンテンツの信頼性とは、「発信された情報が正しいかどうか」や「ページに危険性はないか」などが該当します。

コンテンツの信頼性はE-E-A-Tという項目を確認することで、ある程度評価することができます。

E-E-A-Tとは

E-E-A-Tとは、経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の頭文字をとったもので、Googleの検索品質評価ガイドラインに記載されているウェブサイトの評価基準です。

E-E-A-T評価が直接ランキングの上下を決定しているわけではありませんが、コンテンツがどれほど役立つか、信頼性があるかなどを判断するために使用されている、重要な要素です。

・経験(Experience):コンテンツの作成者が、そのトピックでどの程度経験や実体験を持っているか。多くのトピックでは、経験豊富な人の情報は有益になりやすいです。

・専門性(Expertise):コンテンツの作成者が、そのトピックに必要な知識や技術をどれだけ持っているか。トピックによって、専門性が必要な度合いは変わります。

・権威性(Authoritativeness):そのトピックにおいて、コンテンツ作成者やサイトがどれだけ、情報源として知られているか。多くのWebページから引用されているようなサイトは権威性が高いと言えます。

・信頼性(Trustworthiness):信頼性は、経験・専門性・権威性などをトータル的に考慮して評価されます。E-E-A-Tの中で最も重要な要素です。

E-E-A-T評価を高める方法は、「【Google公式情報あり】SEOのE-E-A-Tとは?重要性と対策を解説」の記事で紹介しているので読んでみてください。

② ユーザーへの価値を高める「コンテンツの品質」について

ウェブサイトや記事は、何かしらの形でユーザーを助けるために作られるべきです。

ユーザーの助けにならない記事はGoogleから低品質と見なされ、検索上位に表示されることはありません。

ユーザーを助ける方法は複数あります。

例えば「iPhoneに興味を持っているユーザー」を助けるためには、「新型iPhoneの性能を教える」「iPhoneをお得に買える方法を教える」「iPhoneを購入できるページを掲載する」などの記事を作成することが考えられます。

これらが、それぞれの記事の目的となります。

コンテンツSEOをおこなう際は、記事一つ一つにユーザーにどのような形で価値を提供するか目的を持って作成することが重要です。

記事の目的がユーザーの検索意図とマッチした場合、その検索クエリで検索結果に表示されます。

また、記事の目的が、よりユーザーの検索意図にマッチしていると、検索上位に表示されやすくなっています。

例えば、「iPhone どれが良い」と検索しているユーザーは、まだ機種が決まっておらず、端末の性能を比較したいというニーズが予想できるため、「iPhoneの購入ページを掲載している記事」より「新型iPhoneの性能を掲載している記事」の方が、ニーズにマッチしており、検索上位に表示されやすそうと考えられます。

コンテンツの品質を考える際には、ページの目的をどれだけ達成できているかを考えてみてください。

コンテンツの品質と信頼性の評価基準

「Search Quality Rater Guidelines: An Overview」のレーターガイドラインを見ることで、どのようなページが低品質、又は高品質に振り分けられているのか、ヒントを得ることができます。

有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成

Step 3: Determining the rating レーティングの決定

PQ評価は、ページの目的をどれだけ達成できたかを、最低品質から最高品質までの尺度で評価するものです。Lowest: 低品質なページは、信頼できない、人を欺く、人や社会に有害であるなど、極めて好ましくない性質を持つページです。(有害と思われるページの例は、ガイドラインの4.0節に記載されています)。

Low: 低品質のページは、有益な目的を果たすために作られたものかもしれません。しかし、重要な点が欠けているため、その目的をうまく達成することができません。

Medium: このページは有益な目的を持ち、その目的を達成しているが、「高品質」評価に値するものではなく、また「低品質」評価が適切であることを示すものもない。OR このページやウェブサイトは、強い高品質評価の特徴を持つが、同時に穏やかな低品質の特徴も持つ。強い「高品質」の側面があるため、そのページを「低品質」と評価するのは難しい。

High: 高品質なページは、有益な目的を果たし、その目的を十分に達成するものです。

Highest: 最高品質のページは、有益な目的を果たし、その目的を非常によく達成しています。

コンテンツSEOの対策方法14選

具体的なコンテンツSEOの対策方法を紹介します。

コンテンツのクオリティを上げる対策8選

① 独自の研究・レポート・分析など、独自性の高いコンテンツを作成する

他のサイトと同じようなことしか書いていないページを検索上位に複数並べても、ユーザーの利益にはなりません。

検索上位に表示されるには、あなたのページでしか得られない貴重な情報を掲載すると良いでしょう。

例えば、独自の研究結果をまとめたレポートは、他のサイトからでは得られない情報です。この研究内容と結果がユーザーにとって興味深いものであればあるほど、そのページは価値のあるページとなります。

② 検索クエリに対して、包括的な説明を記載する

あなたのページのコンテンツが包括的な内容でない場合、足りない情報を補うために、また別のページを見たり、別の検索をしなければなりません。

ユーザエクスペリエンスの項目でも触れていますが、ユーザーの為になるコンテンツの条件として「コンテンツを読み終わったユーザーは、そのトピックに対して、目的を果たすのに十分な情報を得たと感じることができるか」が重要です。

検索クエリの意図を考えて、どの情報があればユーザーを十分満足させられるかを考えて、コンテンツを作成しましょう。

他のページを見る必要がなく、自分のページだけで完結してもらえるようなコンテンツ作りが重要です。

③ 一般的に当たり前の情報ではなく、分析など興味深い情報を含める

一般的に明らかである情報ばかりが書かれたコンテンツは、多くのユーザーに価値を提供することはできません。

わざわざ検索して見つけたページで長い文章を読んだ結果、知っていることしか書かれていなかった場合、ユーザーは不満に思うでしょう。

そのコンテンツの中に、あなたの興味深い分析内容があれば、ユーザーは一つの新しい情報を得ることができます。

ただし、この分析内容は明らかに間違った内容を発信している場合は事実誤認としてユーザーに不利益を生むため、マイナス評価を受ける可能性があるので注意です。

④ 情報を他ソースから引用した場合、その情報に付加価値をつけて発信しているか

必要に応じて他ソースから引用をおこない、正確な情報を発信することはユーザーにとっても有益です。

しかし、もし引用された情報に補足説明などがついていないのであれば、そのコンテンツをあなたのページで見る必要はありません。

ユーザーは引用のソース元記事を見れば、より詳しく正確な情報を得ることができます。

一方で、引用された情報にあなたの見解や補足情報などがあれば、それはユーザーにとって価値のあるコンテンツになる可能性があります。

コンテンツSEOをおこなう場合は、引用をおこなったら補足などの付加価値をつけて、独自性のあるコンテンツを作成しましょう。

⑤ 「タイトル」と「見出し」を見れば、コンテンツ内容をある程度理解できるものか

ユーザーは「タイトル」と「見出し」を参考にしてその記事に何を書かれているかを判断します。

もし「タイトル」・「見出し」と、コンテンツ内容に相違がある場合は、ユーザーはそのページの内容を判断することができず、また見出しを参考に記事を読み進めても、期待していた答えを得ることができないため、ユーザーにとって不利益なコンテンツと言えるでしょう。

コンテンツSEOでは、ユーザーがタイトルと見出しだけである程度内容を理解できるようにコンテンツ作成する必要があります。

⑥ 自分で見ても、他人におすすめしたくなるクオリティの記事を書く

自分が他人におすすめできないような記事は、ユーザーにとっても良い記事とは言えないでしょう。

コンテンツSEOをおこなう場合は、重要な情報をわかりやすくまとめて、「このトピックについて知りたいなら自分の記事を見て」と言えるほど、一つ一つの記事のクオリティを高めましょう。

⑦ 検索結果に表示されている他の記事と比べて、価値を提供できているか

あなたのページに書かれていることが、検索結果に表示されている他の記事でも載っているなら、検索結果にあなたのページが存在する必要がありません。

コンテンツSEOをおこなうなら、他の記事とは異なった価値を提供する必要があります。

価値がある例としてはいろいろありますが、例をあげると以下のようなものが考えられます。

・情報量が一番多い

・他の記事には載っていない独自の調査結果や事例

・他のページより信頼できる根拠がある

・わかりやすい

⑧ 文章に誤字脱字がないか

誤字脱字が含まれている文章は読みづらく、ユーザーに不利益を生みます。

また稚拙な文章は、そのトピックの専門家が書いたようには見えず、Googleの評価も下がる可能性があります。

コンテンツSEOをおこなう場合は、校閲をしっかりおこない、できる限り正確な文章を心掛けましょう。

コンテンツの専門性を上げる対策3選

① コンテンツの信頼性を保証するような「著者の明示」や「情報源の明示」をおこなう

コンテンツの信頼性を上げるために、記事上部に「この記事を書いた人」の欄を設けて、著者を明示しましょう。

また、著者がそのトピックの専門家の場合は、著者のプロフィールページに実績やSNSなどを掲載し、専門家であることがGoogleに伝わるようにすると良いです。

また、信頼できる情報源を明示することも、コンテンツの信頼性を高める上で重要です。

以前のSEO対策では、自分のページから他のページへドメインパワーが流れないように、外部リンクをできるだけ少なくする対策が取られていましたが、現在のSEO対策ではあまり気にする必要はありません。

現在のSEO対策においては、コンテンツの信頼性を高める方が効果的です。

② コンテンツは、そのトピックの専門家によって書かれたもの、あるいは専門家に監修されたものか?

トピックによっては著者の専門性が重要になります。

特にYMYL系のジャンルは、記事を書くのに高い専門性が必要です。

例えば、医療系のジャンルで素人が間違った情報を書いてしまった場合、ユーザーは命にかかわる可能性があります。

もし、あなたがそのトピックの専門家でない場合は、他の専門家に監修をしてもらうのが良いでしょう。

その場合も、監修者のプロフィールを明示するようにしましょう。

第三者が評価を受けている人が書いた記事はE-E-A-T評価が高まる傾向があるので、そのような人が記事作成をおこなうと良いでしょう。

③ コンテンツの情報に明らかな誤りはないか?

コンテンツの情報に明らかな誤りがある場合、そのコンテンツは情報として価値はないと言えるでしょう。

一般的に認知されている情報とは異なる独自の分析をおこなう際は、根拠を明確に提示するようにしましょう。

ページエクスペリエンスを高める対策3選

① コンテンツは実体験や深い知識を明確に示しているか

多くのトピックにおいて、実体験を共有することはユーザーの利益に繋がります。

例えば「株式会社〇〇 面接 コツ」と調べた場合に、実際に株式会社〇〇で面接を受けた人の情報はとても参考になります。

一方で、ニュースサイトの場合は、そのニュースを経験している必要性はほとんどないでしょう。

このように、ジャンルによって、必要になる要素は異なるので、ユーザーを満足させるためにはどんな情報が必要かを検討する必要があります。

② コンテンツを読み終えたユーザーは、そのページの情報だけで満足するか

ユーザーがあなたのコンテンツを見て満足したかどうかは、あなたのサイトに訪れたユーザーの行動をAI分析することで、ある程度把握することができます。

2023年11月11日の「BrightonSEO」の一幕にて、Googleのダニー・サリバン氏が「ユーザー行動をランキング要因としているか」の質問にて、ランキング要因の一つだと回答しました。

AIの進化によって、ユーザーの満足度が直接的に計測できるようになった現在では、小手先のSEO対策ではなく、本当にユーザーを満足させたれるコンテンツを用意することが、コンテンツSEOを成功させるポイントと言えます。

③ そのコンテンツの目的は、ユーザーの検索意図と一致するか?またコンテンツはその目的を達成させられるものか

記事を作成する場合は、その記事が何のためにあるのか「目的」を定める必要があります。

その記事の目的と、ユーザーの検索クエリの意図がマッチしている場合、その検索結果に表示される可能性があります。

記事の目的とユーザーの検索意図が近ければ近いほど、検索上位に表示される可能性は高まります。

また、検索順位を左右するのは、その記事の目的を達成させられるコンテンツの品質の差です。

ユーザーの検索意図と記事の目的がマッチし、その目的をより達成できるコンテンツを提供しているページが検索上位に表示されるのです。

コンテンツSEOをおこなう場合は、この点を意識すると良いでしょう。

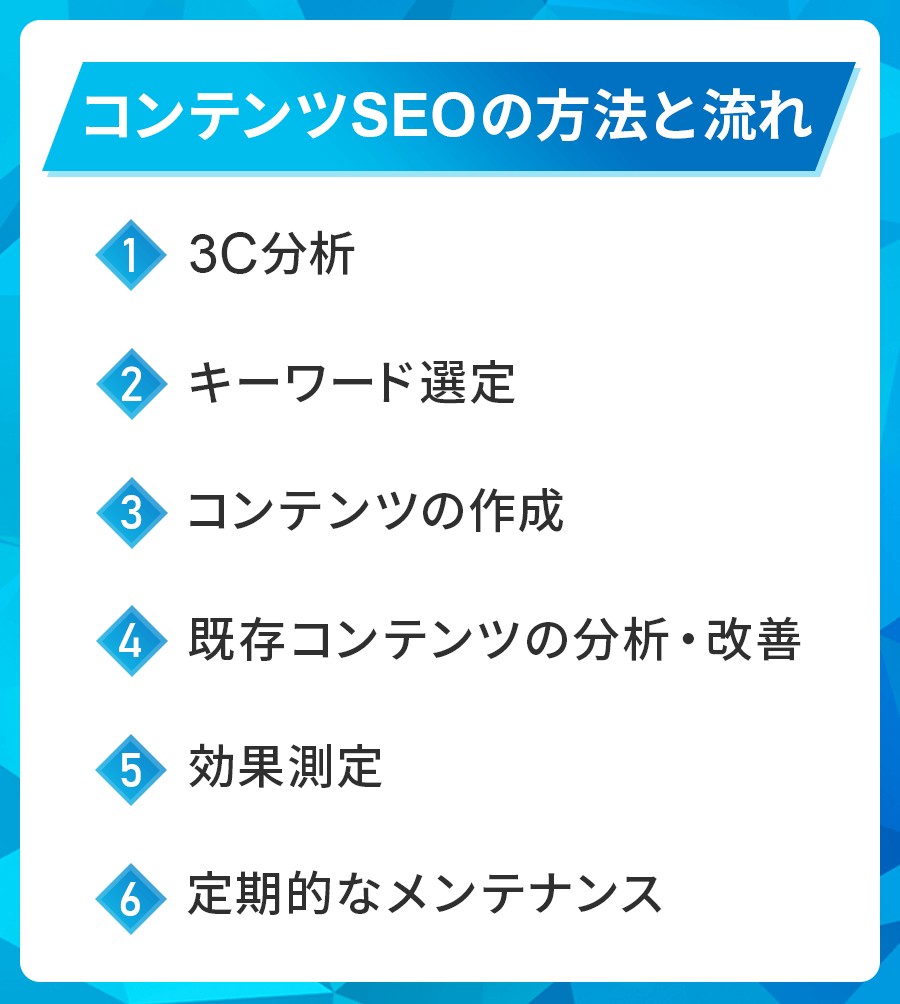

コンテンツSEOの対策の流れ

ここからはコンテンツSEOの方法と流れについて解説していきます。

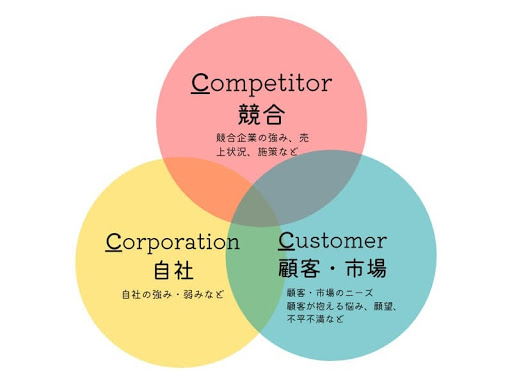

1.3C分析

コンテンツSEOでは、最初に3C分析から開始します。3C分析とは、Customer(顧客・市場)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つについて分析する方法で、マーケティング戦略を立てるときの基本となるものです。

Customer(顧客・市場)は市場規模と成長性、顧客のニーズと行動はどのようなものかを明確化します。

Competitor(競合)で競合を知ることも大切です。競合他社の成果や利益率などを数値で把握します。どのように成果を出したのかなど、他社の成功理由が読み解ければ、自社の強みを見つけられるでしょう。

最後に、Company(自社)、自社の分析を行います。Customer(顧客・市場)やCompetitor(競合)を分析した結果をもとに、競合との差別化ポイントを明確化します。経済価値や希少性などから洗い出すとよいでしょう。

3C分析によって、ユーザーに向かい合うための戦略を整理し、キーワード選定のベースをつくります。

3C分析と言うと、難しく聞こえてしまいますが、コンテンツSEOで実際におこなうことは、「自社のコンバージョンに繋がるキーワード」で「自社が競合に勝つためのコンテンツ」を作るというものです。

具体的には、狙っているキーワードで検索上位にある競合サイトと自社サイトを見比べて、ユーザビリティ的&SEO的に負けているコンテンツを補っていきます。

2.キーワード選定

3C分析が終わったら、次にキーワード選定を行います。

キーワード選定では、メインとなるキーワードだけでなく、関連するキーワードも含めてすべて洗い出します。

キーワードは取り残しのないよう、検索エンジンのサジェスト機能や複合Wordを調査してくれるツールなどを使って網羅的に行うとよいでしょう。

3C分析で設定したユーザー像をもとに、どのような検索意図をもって検索するかを想定して、キーワードを優先的に選んでいきます。

候補となるキーワードをピックアップしながら、同時に検索上位の競合サイトのサイトテーマや記事内容を分析すると、ユーザーの検索意図をつかむことができます。意図をつかみきれない場合はSNSや質問サイト、調査機関のデータなどを参考としてみてください。

コンテンツSEOの初期段階においては、2~3語のキーワードを組み合わせたロングテールキーワードを主軸に対策を進めます。これは、複合ワードであるロングテールキーワードの方が、検索意図を明確化しやすく、コンテンツSEOの対策を立てやすいためです。

コンテンツSEOにおいて、キーワード選定は非常に重要です。

関連キーワード抽出ツールを使用することで、数百の関連キーワードを取得することができます。

しかし、これらのキーワードを全て対策しようとすると、膨大な時間がかかってしまう割には、自社のコンバージョンに結び付くキーワードは全体の1~2割程度でしょう。

コンテンツSEOは膨大な作業時間を要するので、コンバージョンに繋がるキーワードをしっかりと吟味して、1記事1記事のクオリティを上げる方が効果的と考えられます。

また、いくらコンバージョンが見込めるキーワードだからと言っても、自サイトではドメインパワーが足りなくて、頑張っても上位表示できないキーワードもあります。

「現実的に検索上位を目指せて」「上位表示された際にコンバージョンに結び付く」ことを意識してください。

3.コンテンツの作成

コンテンツの作成にあたっては、検索意図を想定しながら構成を立てます。ユーザーの検索意図を調査するためには、検索で上位に表示される競合他社のコンテンツ構成を分析すると良いでしょう。

コンテンツ制作では、検索上位に表示される記事が扱う内容をカバーしながら、同時に独自性のある内容を盛り込んで差別化を図ります。複数の検索意図に対応できるように、情報は幅広く掲載しましょう。ユーザーの求めている情報が網羅されていることで、再検索されることを防ぎます。

コンテンツは、文字だけにならないように、適度に画像や動画を挿入しましょう。ユーザーが読み疲れするコンテンツは離脱率増加につながります。適度に文字の装飾なども取り入れ、読者の目線に立った読みやすいコンテンツを意識します。

最近ではスマホからの閲覧も増えているため、スマホで見た場合の表示の確認も必要です。

また、誤字や脱字は情報の信頼性の低下につながります。最後に、表記や内容について今一度チェックしましょう。

競合のコンテンツを分析する際は、まず狙っているキーワードで、検索結果の1ページに上がっている10サイトの見出し部分に着目しましょう。

もし、共通した見出しがあれば、その部分がそのキーワードの検索順位を決めるのに、重要な情報となっていると考えられます。

また自社サイトに足りないコンテンツ(見出し)があれば、加筆をおこない、情報量で競合サイトに負けないようにしましょう。

4.既存コンテンツの分析・改善

コンテンツは公開後に必ずしも順位が上昇するとは限りません。競合のコンテンツと比べて内容に不足がある場合、Googleからよい評価を得ることができず、掲載順位が上がらないことも少なくありません。

コンテンツSEOの成果を得るためには、分析も大切です。訪問者がどのコンテンツを閲覧しているのか、どのページで離脱したのかを調べるヒートマップツール などを使うと、手軽に分析が可能です。

既存の構成に不備はないか、見出し構成の順序は適切か、などを分析し、より読みやすく離脱率の低いコンテンツへと改善していきます。

また、公開から一定期間が経っても順位上昇が見られない場合は、コンテンツのリライトを検討しましょう。

リライトとは、公開済のコンテンツを改善する手順です。競合サイトの記事内容と比較を行い、不足している情報があれば追加します。また、独自性を盛り込む余地があるか考えてもよいでしょう。

競合に負けない良質なコンテンツを作成しても、検索順位が思ったように上がらないことは頻繁にあります。

そういった場合は、よりコンテンツを強化するのも良いですが、ユーザビリティ面を見直ししてみるのも効果的です。

「タイトルはユーザーがクリックしたくなるものになっているか」

「アクセスしたユーザーが、知りたい答えを簡単に知ることができるか」

「文字ばかりで読みづらくないか」

「ページが重くて、離脱に繋がっていないか」

など、ユーザビリティの強化をおこなうことで、順位上昇につながる場合もあります。

5.効果測定

コンテンツの公開や改善をした後は、必ず効果測定をしましょう。コンテンツSEOに限らず、WEB施策では効果測定が最も重要です。施策の効果を計測することで、ほかのコンテンツにもその施策を応用できます。

効果測定には、GoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールなどのツールが便利ですが、大規模なデータ分析には限界があります。SEO専門の担当者がいない場合、基本業務があるなかで、効果測定をしながらPDCAを回し続けるのは非常に大変な作業となります。

改善まで手が回らなくなることで、ユーザーの検索意図を満たすことができないケースもあります。社内リソースで対応しきれない場合は、外部への委託も検討すべきでしょう。

6.定期的なメンテナンス

検索結果の表示順位は、検索アルゴリズムによって決まります。たとえ自社のコンテンツが上位に表示されたとしても、競合サイトの内容改善によって表示順位が下がることもあります。

また、過去に公開したコンテンツの内容が現状と違っていることもあります。情報の古さはユーザー行動へと反映されるため、間接的に検索アルゴリズムの評価低下につながってしまいます。公開したコンテンツは放置せずに、定期的にメンテナンスを行いましょう。

新たなトピックがある場合は、既存記事のリライトではなく、新たなコンテンツとして作成した方がよい場合もあります。検索キーワードやサイト内検索の分析データをもとに判断しましょう。

コンテンツの質を上げたいならば、Googleセントラルで公開されている下記の質問を確認すると良いでしょう。

コンテンツと品質に関する質問

(一部抜粋)

・コンテンツは、独自の情報、レポート、研究または分析の結果を提示しているものですか。

・コンテンツには、特定のトピックに対して実質的な内容を伴う詳細または包括的な説明が記載されていますか。

・コンテンツには、自明の事柄だけでなく、洞察に富んだ分析内容や興味深い情報が含まれていますか。

・コンテンツが他のソースを参考にしたものである場合は、単なるコピーや書き換えではなく、付加価値とオリジナリティを十分に示すものですか。

・メインの見出しやページタイトルは、内容を要約して説明する有用なものですか。

・検索結果に表示された他のページと比較した場合、コンテンツは実質的な価値を提供していますか。

自分のサイトに対して、上記質問をしてみて、できていない部分は改善しましょう。

実際にコンテンツSEO対策をやってみた

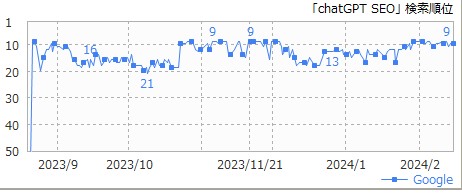

実際にどのような手順でコンテンツSEOをおこなっていき、検索順位はどのように上がったのかをご紹介します。

手順①:順位を上げたいキーワードを決定する

手順②:競合サイトの分析をおこなう

手順③:見出し設計をおこなう

手順④:オリジナルコンテンツを考える

手順⑤:記事を作成する

手順⑥:ユーザーが見やすいコンテンツか確認する

手順①:順位を上げたいキーワードを決定する

まずは順位を上げたいキーワードを決定しましょう。

今回は「ChatGPTをSEO対策に活用したい人」に向けた記事を作成しようと思います。

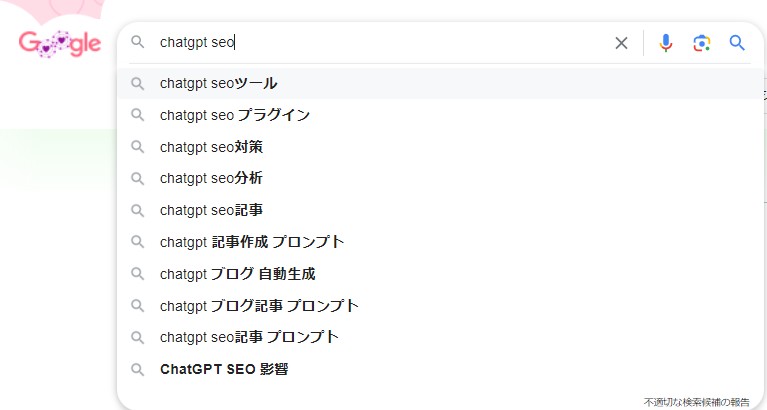

一旦Googleで「ChatGPT SEO」と検索してみて、検索サジェストで他のユーザーがどのような検索をしているか確認してみます。

「chatgpt seoツール」「chatgpt seo記事」「chatgpt seo対策」などと検索しているユーザーがいることがわかります。

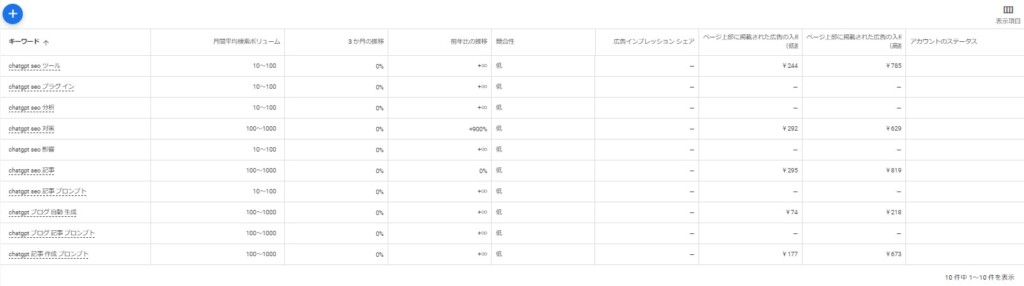

今回はこの中からキーワードを選ぼうと思うので、各キーワードの検索ボリュームを「キーワードプランナー」で調べてみます。

今回はある程度検索ボリュームのある「chatgpt seo」・「chatgpt seo対策」のキーワードで対策をおこなうことにしました。

手順②:競合サイトの分析をおこなう

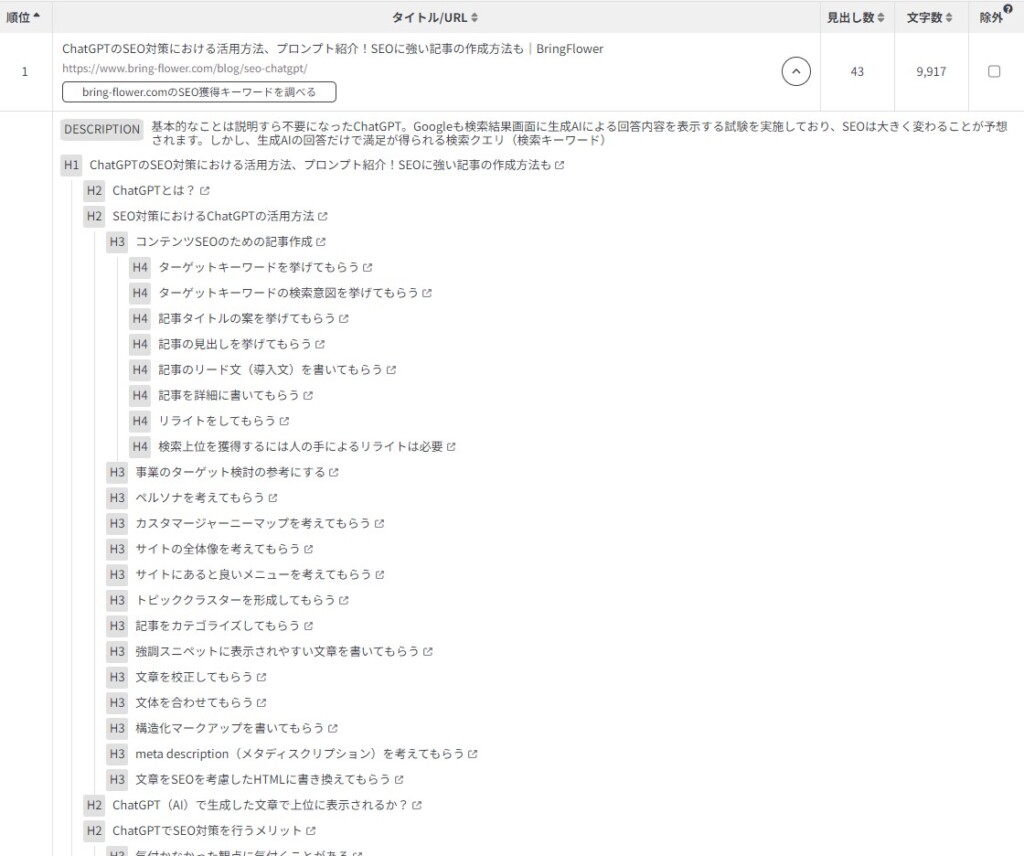

「chatgpt seo」・「chatgpt seo対策」で検索上位を獲得しているサイトの、タイトルや見出し、コンテンツ内容を調査します。

競合調査には無料の「ラッコキーワード」を使用します。

ラッコキーワードでは、このように検索上位の記事タイトルや見出しを上位20サイト分抽出してくれます。

上位10サイトの程度のタイトルと見出しを見ていくことで、ユーザーの「検索ニーズ」が何かわかり、記事構成を決めることができます。

今回で言えば、上位10サイトの記事タイトルは以下のようになっています。

主に「活用方法〇〇選」という記事になっています。

こちらも、まずは同じように「活用方法」について、書いていきます。

手順③:見出し設計をおこなう

上位サイトの見出しを調査してみると、以下のような見出しが多いです。

・ChatGPTとは?

・ChatGPTの活用方法

・ChatGPTのメリット/デメリット

・ChatGPTの注意点

・プロンプト例

これらをメインにコンテンツを作成していこうと思います。

また、評価が高いコンテンツの特徴として「そのページを見るだけ、検索のニーズを全て満たせるコンテンツ」であり、「検索キーワードに対して、包括的な内容になっている」ことが重要なので、他にユーザーが知りたがる情報を、見出しに追加していきます。

手順④:オリジナルコンテンツを考える

既存記事のコピーのようなコンテンツを作成しても、競合サイトが多い場合は検索上位を狙うことは難しいです。

後発で検索上位を狙うには、あなたページでしか得られない、独自性の高い価値のあるコンテンツを作成する必要があります。

具体的には、先ほどは「競合サイトが共通して入れているコンテンツ」を分析しましたが、次は「競合サイトが書いておらず、且つ、ユーザーにとっては有益なコンテンツ」を考えていきます。

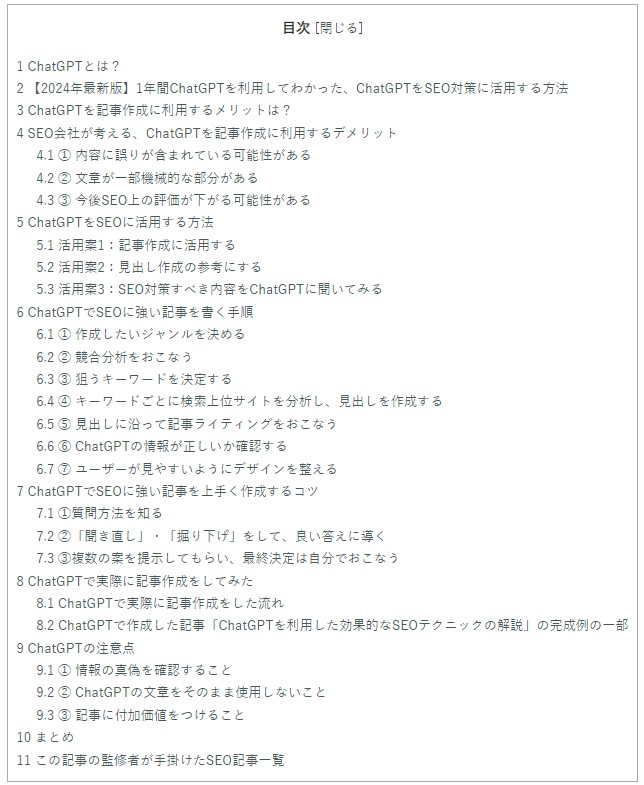

今回はオリジナルコンテンツとして「ChatGPTで実際に記事作成をしてみた」というコンテンツを作成します。

手順⑤:記事を作成する

作成する見出しが決まったら、実際にコンテンツを作成していきます。

今回は以下の見出しで作成します。

コンテンツ作成は、過度にSEOを意識するより、とにかくユーザーにとってわかりやすく、本当に為になるものを書くように心がけましょう。

コンテンツのライティングは、ChatGPTなどを使用せずに、あなた自身か、専門家が書いた方が良いです。

コンテンツを自動生成AIで作成することも可能ですが、それだとAIの性質上、既存サイトのコンテンツのまとめのような記事になってしまいます。

それよりは、今までの経験から得た一次情報を届けていく方が、他サイトとのコンテンツの差別化に繋がり評価が高まりやすいでしょう。

手順⑥:ユーザーが見やすいコンテンツか確認する

記事が完成したら、ユーザーにとって見づらくないか確認しましょう。

確認する項目としては以下です。

・PCで見てデザインのエラーはないか?

・モバイルからでも見やすいデザインになっているか?

・文字ばかりではなく、画像も利用しているか

・マーカーや赤文字で、重要な文章をマークアップしているか

もし、他のサイトに比べて、見づらい場合は、ユーザーの即離脱に繋がってしまう可能性があります。

Googleの検索アルゴリズムでは、ユーザーの行動もランキング決定の参考にされているので、即離脱が多いサイトは検索順位の低下を招いてしまう可能性があるので注意が必要です。

コンテンツSEOをおこなった結果、検索ランキングTOP10に入りました!

コンテンツSEOをおこなった結果、圏外から9位まで上昇しました。

改善点としては、記事作成当初と現在で上位サイトのコンテンツ内容が少し変化していて、現在では「プロンプトの例」を掲載しているサイトが評価されやすくなっているようです。

今後「プロンプトの例」も追加して、順位変動を見ていきたいと思います。

コンテンツSEOの7つのメリット

コンテンツSEOには具体的にどのようなメリットがあるでしょうか。ここでは7つのメリットについて詳しく解説します。

① 潜在的なニーズを持った見込み顧客にアプローチできる

コンテンツSEOで自社コンテンツを検索結果の上位に表示できると、これまで自社の商品やサービスに興味のなかった潜在顧客に対してアプローチする機会を得られるため、見込み顧客の掘り起こしができます。

自社の商品やサービスに関連する情報やノウハウを発信することで、直接商品のアピールをしなくても、自社製品やサービスへの導線をつくれます。コンテンツSEOは、商品やサービスを知らない潜在顧客へのアプローチのきっかけとなる、非常に有効な手法です。

コンテンツSEOではニーズが顕在的なユーザーと潜在的なユーザー両方にアプローチできます。

例えば、あなたが枕の通信販売をおこなっていた場合

「寝つきが良くなる枕」と検索しているニーズが顕在的なユーザーに対しては「寝つきが良くなる枕の特徴」などのコンテンツを作成し検索上位を獲得することで、寝やすい枕を求めているユーザーを集客できます。

一方で、「仕事中 居眠り 対策」と検索しているユーザーはまだ、枕を求めてはいません。

しかし、「仕事中居眠りしてしまうのは、枕が合っていなくて熟睡できていないことが原因!?熟睡の対策方法をご紹介!」というコンテンツを作成し、「仕事中 居眠り 対策」というキーワードで検索上位を獲得することで、このような悩みを持っているユーザーに対しても、あなたが販売している枕をおすすめできるのです。

ただし、関連性が少ないキーワードで無理やり対策しても、検索上位を獲得できない場合が多く、もし検索上位を獲得できてもニーズが離れすぎていてコンバージョンに繋がらないことが考えられるので、狙うキーワードの設計が重要と言えます。

② コストパフォーマンスが極めて高い

コンテンツSEOで上位表示を獲得できれば、長期的な集客が実現できます。リスティング広告やディスプレイ広告、またテレビCMのような広告枠を購入するタイプの施策では、露出はあくまで一時的なものにとどまります。

一方でコンテンツSEOは順位変動が生じない限りは、継続的な露出が維持されます。上位表示を維持するには継続的なコンテンツ改善が不可欠ではありますが、獲得できる効果からみても、コンテンツSEOはコストパフォーマンスが高い施策のひとつと言えるでしょう。

コンテンツSEOは狙ったキーワード群でしっかり検索上位を獲得できれば、コストパフォーマンスが良いのは間違いありませんが、一方で検索上位を獲得できない場合は、ほとんど全く効果が出ないので注意が必要です。

特に、コンテンツSEOは外部対策や内部対策と異なり、コンテンツ作成に非常に時間を要し、また結果が出るのにも時間がかかるため、他の広告に比べても時間的なコストは高いと言えるでしょう。

中途半端な対策で成果が得られない場合は、むしろコストパフォーマンスが悪い施策となってしまいます。

③ 長期的に安定して集客できる

WEBコンテンツは、削除しない限り公開され続けます。さらにコンテンツSEOで上位表示が継続できると、コンテンツを公開している限り集客につながります。

品質の高いコンテンツを継続的に発信することで、公開から期間がたっても安定して集客できる手法といえるでしょう。

コンテンツの質で評価されて検索上位になったページは、Googleの評価基準が変わっても、比較的検索順位が落ちにくい傾向があります。

他社サイトに負けないコンテンツを用意することで、長期的な集客を見込めるでしょう。

④ サイトが資産となる

コンテンツSEOは資産性が高いのも特徴です。

良質なコンテンツに対する評価の上昇は、ドメインそのものの評価も高めてくれます。

同じドメイン配下にある他のコンテンツが評価されやすくなるなど、資産性が積み上がっていくのもコンテンツSEOの大きなメリットです。

コンテンツSEOをおこなうことで、純粋にコンテンツの質の高さでGoogleからの評価が高まる以外にも、良質な記事は引用や拡散がされやすく、ドメイン評価の向上にも役立ちます。

また、今現在は検索順位が上昇していない記事でも、Googleのアルゴリズムの変更により順位上昇し、利益を生み出してくれることもあります。

どちらにしても、良質なコンテンツを提供していることが最低条件となるので、コンテンツSEOを行う場合は良質なコンテンツの作成にこだわりましょう。

⑤ SNSの拡散や被リンクを獲得できる

良質なコンテンツを作成することは、SNSでの拡散や被リンクの獲得につながります。

SNSは拡散性が高く、多くのサイトで引用されると、検索エンジンによる評価向上のきっかけとなることもあります。

また、SNSでの拡散との相乗効果によって、多くの被リンク獲得につながることもあり、連鎖的に検索エンジンの評価が向上するケースもあります。

⑥ ブランディングになる

コンテンツ内容の改善やコンテンツ数の増加、コンテンツSEOによる検索結果の順位上昇によって訪問するユーザー数が増加すると、自社のブランド認知度を高めることができます。

また、検索結果の順位が高いことや、良質なコンテンツはブランドに対するイメージの向上をもたらします。良質な記事を経由した認知の獲得は、ブランディングとして非常に効果的です。

検索結果で上位を獲得できているサイトは、それだけでお客様からの信頼性が高まる場合があります。

例えば、あなたが健康サプリの営業を受けている場合、検索しても出てこないA社のサプリと、「健康サプリ」と調べた際に有名な大手サプリメーカーと並んで検索上位に並んでサイトが表示されているB社のサプリ、どちらを購入したいでしょうか。

おそらく後者のサプリを選ぶ方が多いでしょう。

ブランディングの面でもコンテンツSEOは役立ちます。

⑦ 商談やプレゼンの場面でも活用できる

WEBで公開するために作成した良質なコンテンツは、営業資料などとしても活用できます。一から新たな資料をつくる必要がなく、労力を最小化できます。

営業資料や提案書として利用することを前提に、コンテンツを作成するという方法もあります。Google検索では、一次情報を含むコンテンツは評価されやすい傾向にあります。良質な資料として使えるほか、顧客へのアピール材料として利用できるのもコンテンツSEOのメリットといえるでしょう。

現在のSEO対策において重要と言われているものは「コンテンツの質」「ドメインパワーの向上」です。

ドメインパワーを向上させるには、良質なリンク獲得する必要があります。

良質なリンク獲得する方法は、過去にGoogleがブログで紹介しています。

(文章一部抜粋)

サイトが出来たばかりで、まだあまり知られていないような場合は、そのサイトのテーマに関連するコミュニティに積極的に参加することが、サイトの評判を上げ、良質なリンクを得るのに有効です。

また、サイトのコンテンツが、ご自分の専門知識を存分に発揮した、オリジナルで魅力的なものであれば、そのサイトは人に勧めたいと思われるようになるはずです。同様に、役に立つツールをサイト上で提供するのも、注目を集める上で効果的でしょう。ターゲットとなるユーザー層に価値のあるサイトを提供し、良質なリンクを得るには、他にも、ユーザーが直面しうる課題や問題について考えてみると良いかもしれません。

その問題の解決方法を紹介した簡単な解説や動画、または実用的なツールなどが公開されていれば、そのサイトは訪れるユーザーにとって価値のあるものとなり、リンクしてもらえる可能性が高くなります。

Googleがおすすめしている方法を要約すると「オリジナリティがあり、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを発信することで、リンクしてもらえる可能性が高くなる」ということです。

コンテンツ対策は、ドメインパワーの向上にも役立つのです。

コンテンツSEOの4つのデメリット

ここまでコンテンツSEOのメリットを解説しましたが、デメリットにはどういったものがあるでしょうか。ここでは具体的なデメリットについて4つ紹介します。

① 効果が出るまで時間がかかる

コンテンツSEOは、成果が出るまでに時間がかかるのがデメリットです。

良質なコンテンツを作成しても、検索エンジンに発見してもらい、検索アルゴリズムに適正に評価されるまでには一定の期間が必要です。

とくに新規のサイトはGoogleからの認知度も低く、検索エンジンのデータベースに登録されてから上位掲載されるまでに、少なくとも数か月を要します。即効性を求める場合には、コンテンツSEOは向いていません。

コンテンツSEOで利益がでるタイミングは以下です。

2. 検索順位を確認する(2週間~4週間程度)

3. 検索順位が上がらない場合はコンテンツの改善をする(1日~1週間程度)

4. ①~③を検索上位獲得できるまで繰り返す。

5 検索上位を獲得する←ここでようやく成果が発生する。

上記を見ていただくとわかる通り、コンテンツSEOは成果が出るまで早くても1ヶ月、上手くいかなければずっと成果はでません。

コンテンツSEOは長期的な対策となることを理解しておきましょう。

② コンテンツの作成に労力と時間がかかる

高品質の記事を作成するためには、キーワード選定や競合調査、社内での情報収集など調査・分析を含めた多大な労力と時間が必要です。このように、人的リソースの投入が不可欠なのがコンテンツSEOのデメリットです。

また、コンテンツSEOで効果を得るためには、一定量のコンテンツを継続的に公開していくことが重要です。社内でリソースを確保できない場合は外注も考慮しなければならず、費用もその分増えてしまいます。

コンテンツSEOではコンテンツ作成にかかる膨大な時間と、高いSEOスキルが求められます。

具体的には、下記のスキルが必要です。

・競合分析

・記事作成

SEOスキルがなくても、とにかく関連する記事を量産していくやり方で上手くいくこともありますが、多くの場合は検索順位の上がらない無意味な記事が増えて、時間の無駄になってしまいます。

コンテンツ作成の時間とSEOスキルが足らない場合は、SEOの専門会社に外注することを検討すると良いでしょう。

③ リライトなどのメンテナンスが必要となる

コンテンツSEOでは、公開後の記事のメンテナンスが必要です。検索結果で上位表示を達成しても、その順位は無条件で維持されるわけではありません。

競合サイトも順位上昇のためのSEOをしているかもしれません。コンテンツを放置すると、順位が入れ替わる可能性があります。

順位低下を防ぐためには、定期的な内容の改善が必要です。効果的なリライトをするためには、競合サイトの監視や記事分析も必要になります。コンテンツの作成だけでなく、リライトなどのメンテナンスのための社内リソース確保も不可欠といえるでしょう。

作成したコンテンツの中でも、息の長いコンテンツと息の短いコンテンツがあります。

例えば、普遍的な情報の場合は一度検索上位を獲得すれば、放置していても長期的に利益を生み出してくれるでしょう。

一方で、トレンド的な情報の場合は、単発的には莫大な利益を生み出しても、トレンドが廃れてしまえば、ほぼほぼ利益は発生しなくなります。

特に、キーワードのジャンルによって異なりますが、日々新しい情報が求められるようなジャンルの場合は、頻繁に情報更新をおこなわないサイトはすぐに検索順位が下落してしまいます。

自社のリソースを考えて、コンテンツSEOの作戦を立てるべきです。

④ コンテンツSEOを外注すると費用がかかる

先述のとおり、コンテンツSEOにかけるリソースを社内で確保できない場合、外注で対応することになります。外注で品質の高い記事を書いてもらうためには、しっかりとしたディレクションが必要です。

依頼内容や記事作成の目的をしっかりと伝え、コミュニケーションを密に取りながら完成を目指す必要があります。自社商品やサービスについては、積極的な情報提供が必要不可欠です。必要な情報の整理や強調してほしいポイントの共有、参考サイトなど、事前に用意しなければならないことはたくさんあるでしょう。

依頼内容によって異なりますが、コンテンツSEOを考慮した記事を外注すると、記事1本につき数万円から10万円以ほどの費用がかかるケースがほとんどです。依頼費用に見合うコンテンツとなるよう、連携をとりながら進めましょう。

記事作成をSEO専門会社に依頼する場合、1文字あたり1円~5円程度が目安になります。

ただし、専門性が高い記事を作成する場合は、1文字あたり10円程度にもなるので、1記事作成するだけで、5万円~10万円程度はかかってしまうでしょう。

一方で、個人ライターを募集する場合は1文字あたり0.5円~3円程度と費用は安くなります。

しかし、コンテンツSEOで重要なのは「記事を作成できること」ではなく、「検索上位を獲得できる記事を作成できること」です。

記事を量産することを目的として、低コストで記事作成をおこなった結果、重要なキーワード検索上位を獲得できず、外注費が無駄になるケースはとても多いです。

一方で、例え1記事に10万円かけても、その1記事が将来的に数百万円の利益を生み出してくれることも少なくありません。

もし外注する場合は費用ではなく、コンテンツSEOをおこなうことで利益を生み出せる会社を見分けて選びましょう。

コンテンツSEOで成功しているサイト4選

コンテンツSEOの成功事例について、具体的な事例とともに紹介します。

1. クックパッド株式会社

引用:cookpad

クックパッド株式会社では、自社メディアである「cookpad」にてコンテンツSEOを実施し、アクセス数を大きく伸ばしています。

具体的には、自由研究に料理を取り入れるための「cookpad自由研究」という新コンテンツを公開するにあたりコンテンツSEOを活用しました。

まずは、最重要キーワードを「自由研究」に設定して、検索画面で表示される関連キーワードなどから方向性を決めます。コンテンツ作成のときにキーワードの表記を統一するなどの施策を実施したことで、公開から1か月ほどで流入を極大化しています。

2. スマートキャンプ株式会社

引用:SMARTCAMP

スマートキャンプ社は、オウンドメディア「ボクシルマガジン」のコンテンツSEOを実施することで、SaaS比較・検索サイト「ボクシル」の月間PVを300万PVから1,000万PVへと増大させました。

具体的には、工数に対して効果を期待できる記事のリライトや、自社のドメインパワーを生かした領域での新規コンテンツ作成です。

たとえば、クリック率が低い記事のタイトルの変更や、検索順位が11位以下の記事が10位以内になるようなリライトの実施、過去に上位表示が早かったキーワードと似ているキーワードの選定や、トレンドに合わせたキーワードを含んだ記事の作成などです。

トレンド性の高い記事によって、短期間でのPV数増加や被リンク獲得につながっています。

3. ピクスタ株式会社

引用:PIXTA

ピクスタ株式会社では、出張撮影サービス「fotowa」のサイト立ち上げにあたり、コンテンツSEOを実施しました。

幅広い語句でキーワード調査を行い、その結果をもとにキーワードを選定しました。キーワードに対応したページがないものは、新たにページを作成して対応しています。

サイト全体でメインキーワードに対するテーマ性や網羅性を強化したことによって、メインキーワードでの1位表示を獲得したほか、検索流入数が継続的に増加しています。

4. 株式会社ベネフィット・ワン

引用:Benefit one

株式会社ベネフィット・ワンでは、働き方改革のポータルサイト「BOWGL(ボーグル)」の立ち上げ当初からコンテンツSEOを強力に実施したことで「働き方改革」「福利厚生」などのビッグワードで上位表示を獲得し、立ち上げから2か月目で月間10万PVを突破しています。

それぞれのキーワードがどのような背景で検索されているのか読み取ってコンテンツに反映することで、ユーザーニーズを満たしています。

コンテンツ作成時に意識すべきポイント

コンテンツ作成で意識すべきポイントは、Googleとユーザー、それぞれの目線に合わせたコンテンツを作成することです。

Google目線でのコンテンツ作成

Google目線でコンテンツ作成を行う場合は、Googleの評価に関わる要素を意識しましょう。

Googleでは、E-A-T を重要視しています。E-A-Tとは、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の頭文字を取ったものです。E-A-T を高めるには次のような施策があります。

- コンテンツのテーマを統一する

- 情報を網羅する

- 独自情報と見解を発信する

- 業界での立ち位置を確立する

- 定期的なコンテンツ更新

- サイトの運営者情報やプロフィールを詳細に掲載する

- 情報を網羅する

- 独自情報と見解を発信する

- サイテーションを獲得する

- ジャンル内での専門家や先駆者、資格保持者などの監修コンテンツ・インタビューなどを掲載する

- 定期的なコンテンツ更新

- サイトの運営者情報やプロフィールを詳細に記載する

- 定期的なコンテンツ更新

そのほかにも、Google目線でのコンテンツ作成のポイントがあります。

たとえば、文字数や含まれるキーワードの割合です。Googleは「文字数と検索順位は直接関係ない」としていますが、上位に表示されるコンテンツは情報を網羅しているために文字数が多い傾向があります。

しかし、文字数は多ければよいというものではなく、検索ニーズを満たす内容が書かれているかが最も重要です。ユーザーが求める情報を網羅することを考慮すると、一定の文字数は必要となるでしょう。

また、独自性のある情報や一次情報が評価される傾向にあるため、そのような情報が付加されると文字数はさらに増えることになります。

また、コンテンツに含まれるキーワードの割合も重要です。

キーワードを使いすぎると不自然な文章になってしまいますが、少なくても文字数の2%程度は盛り込みましょう。また、全体にまんべんなくキーワードが配置されていることが望ましいとされており、キーワードの過剰な詰め込みは逆効果であるといわれています。

さらに、記事に画像や動画を入れると検索評価の向上につながるともいわれています。

文字の内容を補足する図表の使用なども効果的です。ただし画像や動画が多いとサイトの表示に時間がかかり、ユーザーが離脱する原因にもなるので注意しましょう。

Googleは「ユーザーの検索意図をくみ取った、有益なサイトをより上に表示したい」と考えており、検索順位決定をおこなっています。

そのためSEOの基本は「ユーザーにとって有益なサイト」をつくることですが、実際にGoogle側がサイトの内容を理解して、有益なサイトを上から順に並べているわけではありません。

検索順位を決定するアルゴリズムは、文章を本当の意味で理解することはできないので、ユーザーにとって有益なサイトの特徴を抽出して、数百の評価基準を指標とすることで、順位決定をおこなっているのです。

そのため、実際は

「検索順位が高いサイト=ユーザーにとって有益なサイト」というわけではなく

「検索順位が高いサイト=ユーザーにとって有益になりえる特徴を抑えているサイト」が検索結果の上位に表示されています。

この「ユーザーに有益になりえる特徴」はキーワードによって異なりますが、現在重要視されているのが「E-A-T」です。

→2022年12月には元々の「E-A-T」に加えて、Experience(経験)も加えた「E-E-A-T」が重要視されています。

・Experience(経験)

・Expertise(専門性)

・Authoritativeness(権威性)

・Trustworthiness(信頼性)

参考サイト:https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/ja//searchqualityevaluatorguidelines.pd:

これは簡単に言えば、サイト・情報の信頼性です。

いくら、詳しい情報でもダミーの情報ならば、全くユーザーのためになりません。

有益な情報の第一条件は「正しい情報」です。

よって、Googleはより正しい可能性が高いサイトを検索上位に表示する傾向があります。

E-E-A-Tで言えば「その分野で有名(A:権威性)な専門家(E:専門性)が、自分の経験(E:経験)とともに詳しく解説することで正しい情報(T:信頼性)である可能性が高い記事」となります。

ユーザー目線でのコンテンツ作成

ユーザー目線のコンテンツ作成で最も重要なのが、検索ニーズを満たすことです。

検索意図を過不足なく満たすコンテンツを用意する必要があります。

ユーザーはコンテンツの内容に違和感を覚えると、すぐにそのページから離脱してしまいます。Googleはコンテンツの評価指標として滞在時間を重要視しているため、ユーザーに1文字でも多く読んでもらうための工夫をしましょう。

情報が不足や必要な情報に辿り着くことが困難なコンテンツは、改善が必要です。

ほかにも、タイトルや見出しの適切な設定、記事の概要を紹介するディスクリプションの設定など、ユーザーがコンテンツ内容を正しく理解できるようなコンテンツ作成を心がけましょう。

Googleとしては、コンテンツ作成はGoogle目線ではなく「ユーザー目線で作成すべき」と考えています。

検索エンジンを第一に考えたコンテンツ作成を回避する

Google 検索で上位に表示されるようにするには、検索エンジンでの掲載順位を引き上げることを主な目的として検索エンジンを第一に考えて作成されコンテンツではなく、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成に注力することをおすすめします。

しかし、いくらユーザー目線で良いコンテンツを作成してもGoogleが認識できなければ評価されません。

例えば、画像を使用して漫画形式でとてもわかりやすいコンテンツがあったとしても、Googleには、そのコンテンツの価値が理解できないのです。

SEO専門会社としてはユーザー目線のコンテンツ作成はもちろんですが、Googleにも伝わるようにコンテンツ作成すべきと考えています。

SEO評価にこだわってコンテンツを作ると、時にはユーザーにとっては使いづらいサイトになってしまう可能性もあります。

ユーザーにとって使いづらいサイトは、数値に表れてしまいます。

例えば「クリック率」「滞在時間」「直帰率」「回遊率」などです。

これらは高ければor低ければ良い・悪いという話ではありません。

例えばユーザーの滞在時間が短いサイトは「読みづらいサイト」と判断されるかもしれません。

一方で滞在時間が長いサイトは「知りたい情報を簡潔に知ることができないサイト」と判断される可能性もあります。

その評価比重はキーワードによって異なり、こちら側で知ることはできません。

評価基準が明確でない以上、やるべき対策は評価基準の根底にある「ユーザーにとって有益なサイト」を作ることです。

SEOのためにユーザビリティを下げるのではなく、ユーザーにとって有益なサイトを目指しながら、Google目線でも試行錯誤し順位改善をおこなうべきです。

なので「Google目線でのコンテンツ作成」と「ユーザー目線でのコンテンツ作成」は共に重要であり、両方を意識してコンテンツ作成をおこないましょう。

コンテンツSEOで失敗する特徴

コンテンツSEOで失敗する特徴は以下です。

② コンテンツが検索上位サイトの劣化コピーになっている

③ SEO効果のみを考えて、ユーザビリティを考慮していない

① キーワード分析・競合分析が甘い

コンテンツSEOはキーワード分析から始まります。

もし設計したキーワードの方向性が間違っていれば、どれだけ頑張ってコンテンツSEOをおこなっても、成果にはつながらないでしょう。

また、競合分析をしっかりおこなわず、自分の感覚だけでコンテンツ作成した場合、Googleの評価基準と合致せずに、努力と時間が無駄になってしまうかもしれません。

もし、検索順位が上がらずに、コンテンツの改善をする時は、競合分析を基に改善内容を決める必要があります。

どの道競合分析が必要になるなら、初めからしっかりとやっておいた方が良いでしょう。

② コンテンツが検索上位サイトの劣化コピーになっている

競合分析の基本的な考え方は「検索上位サイトのコンテンツ内容は、Googleがそのキーワードにおいて評価している情報である」というものです。

そのため、検索上位サイトが抑えている情報を、自分のサイトでもしっかり記載することは、競合分析の基礎となっています。

しかし、コンテンツの内容が上位サイトとほぼ同じで、書いてある内容もネットで検索したものを言い換えただけの二次情報の場合、Googleからすれば、あなたのサイトを敢えて上位に表示する理由がありません。

検索上位サイトより価値のあるコンテンツにするには以下の2点を抑えてください。

・上位サイトには載っていないが、ユーザーのためになりそうなオリジナルの情報を書く

この2点ができていれば、コンテンツ内容では上位サイトに負けないものとなっているでしょう。

③ SEO効果のみを考えて、ユーザビリティを考慮していない

SEO効果のみを追っていると、ユーザー視点では読みづらいページになってしまうこともあります。

ユーザビリティを考慮できていないページは、ユーザーの離脱に繋がりコンバージョン低下するだけでなく、Googleからの評価が下がり検索順位の下落の原因になってしまうのです

ユーザビリティを考慮できていない例は以下です。

「SEO効果を狙って文章をつめ込み、読みづらくなっている」

「無理やりキーワードを使用することで、文章が読みづらくなる」

「重いコンテンツをつめ込んで、ページ表示速度が低下している」

「情報量を増やすために、ユーザーの為にならない情報でもとにかく増やす」

あなたのサイトが現状このような状態になっているのなら、上記を改善することをおすすめします。

コンテンツSEOで上手くいかない場合は、コンテンツSEOで避けるべきことをやってしまっている可能性があります。

コンテンツSEOで避けるべきことは以下を参考にすると良いでしょう。

避けるべき事項

・綴りや文法の間違いが多い、いい加減なテキストを記述する。

・文章が下手なコンテンツを提供する。

・テキスト コンテンツに適したテキストを画像または動画に埋め込む。ユーザーはテキストをコピーして貼り付けたいと思うことがあります。また、検索エンジンがテキストを読み取れなくなります。

・パラグラフ、小見出し、レイアウトの分離を取り入れずに、1 つのページにさまざまなトピックに関する大量のテキストを載せる。

・ユーザーに付加価値をほとんどもたらさない、既存のコンテンツの焼き直し(またはコピー)。

・サイト上にコンテンツの複製やほぼ同じバージョンを掲載する。

・ユーザーにとっては迷惑で意味のない、検索エンジン向けの不必要なキーワードを大量に挿入する。

・「このページにアクセスする際のよくある入力ミス」のような、ユーザーにとって価値のないテキストのブロックを掲載する。

・欺瞞的な方法でユーザーからテキストを隠す一方で、検索エンジンに対してはテキストを表示する。

・コンテンツが不足しており、ページの目的が果たされていない。

・気が散る広告をページに掲載する。

上記で当てはまっている項目がないか確認し、もし当てはまっているようなら、改善する必要があります。

コンテンツSEOと一緒におこなうべきその他のSEO

コンテンツSEOと一緒におこなうべき他のSEO対策は「外部対策SEO」と「内部対策SEO」です。

コンテンツSEOをやっている方なら、「検索上位サイトより明らかに良いコンテンツなのに順位が上がらない」という経験はたくさんあるかと思います。

これは、Googleはユーザーにとって有益なコンテンツを評価していますが、コンテンツのみで順位決定をおこなっているわけではないのです。

現在のSEOにおいて重要な項目は「コンテンツ」と「ドメインの力」です。

上記2つのパワーが高いほど順位が上昇しやすくなり、そのパワーをGoogleに最大限伝えるために「内部情報の最適化」をおこないます。

外部対策SEO

外部対策SEOは主に、外部のサイトから自分のサイトへリンクを受けることで、自分のサイトのドメイン評価を上げる対策方法です。

10年前までは、外部リンクの質はあまり重要視されておらず、とにかくたくさんのリンクを獲得すればSEO評価が上がったため、リンク集や相互リンクなどが主な外部対策SEOでした。

しかし近年では、そのような明らかなSEO対策のための低質な外部リンクは、評価されないどころか、ペナルティの対象となり、順位が下がってしまう可能性があります。

現在はリンク元の「E-A-T」が重要視されています。

E-A-T評価が高いサイトからの外部リンクをたくさん集めることで、あなたのサイトのE-A-T評価も上昇し、検索順位が上昇しやすくなります。

主な外部対策SEOについては以下の記事をご覧ください。

> 【2024年最新版】SEO外部対策とは?ポイントや注意点を解説!

内部対策SEO

内部対策は一つの対策を指す言葉ではなく、サイトの内部構造を最適化する対策全般を指します。

例えば「メタタグの最適化」「ページ表示速度の改善」「適切な内部リンクの設置」「ディレクトリ構造の最適化」などです。

内部対策は、外部対策やコンテンツSEOのように、あからさまに検索順位が上昇するSEO対策ではありません。

外部対策やコンテンツSEOで育てたサイトのパワーを可能な限り不足なくGoogleに伝えるための施策です。

例えば、車のレースで言えば、エンジンがドメインパワーで、タイヤがコンテンツだとすると、どんなに良いエンジンとタイヤがあっても、エンジンとタイヤを繋ぐ部分に欠陥があれば、タイヤにエンジンのパワーが充分伝わらず、早い速度で走行できません。

内部対策は、この繋ぐ部分を最適化したり、道路を滑らかにし、エンジンとタイヤなどの力を100%引き出す役割を担っていると言えるでしょう。

具体的な内部対策の内容は下記の記事をご覧ください。

> 【2024年最新版】SEOの内部対策は何をするべき?対策方法を解説

自社でコンテンツSEO対策を行った成功事例

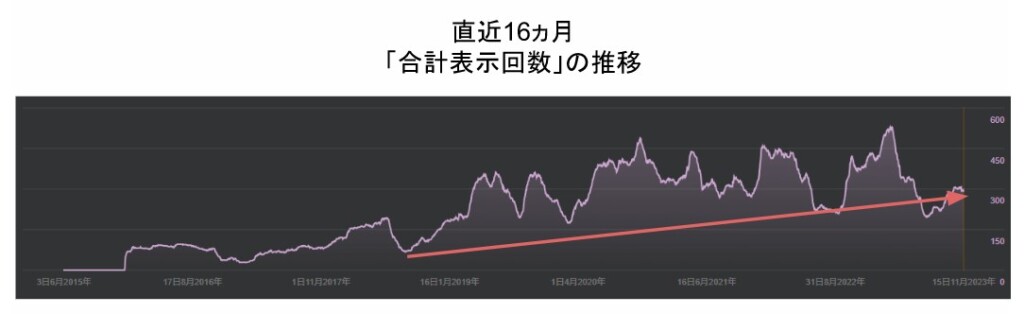

弊社のお客様の中で、SEOコンテンツ対策を行い、上位獲得とトラフィック倍増に成功しているサイトを紹介します。

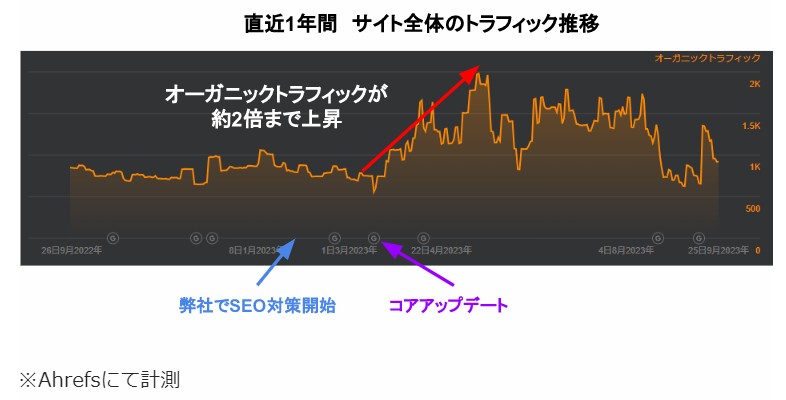

事例その①:コンテンツの更新頻度を上げてトラフィックが2倍に!

| ジャンル | オーディオ買取 |

| 対策開始日 | 2023年2月1日 |

| 対策内容 | 内部対策、コンテンツ対策、外部対策 |

| 対策前の検索順位 | キーワードA(オーディオ買取):12位 キーワードB(オーディオ買取):93位 |

サイトの説明

京都にあるオーディオ買取専門店のサイトです。

最新のオーディオ機器はもちろんですが、遺品整理や終活の機会にご利用いただく機会が多く、お客様の年齢層も高いことから、ヴィンテージオーディオの買取依頼が多いそうです。

対策内容の詳細

▼サイト内部対策

・titleタグ、descriptionタグ、h1タグ等、SEOにおけるSEO基本内部対策の実施。

・TOPページおよび対策ページへの内部リンク設置・アンカーテキスト修正

・alt属性の設定

・「WebSite」の構造化データマークアップ

▼コンテンツ対策

・「買取実績」のコンテンツ追加更新

・重複コンテンツの統一

・「オーディオを高く売るコツ」のコンテンツ追加

▼外部対策

・外部メディアからのリンク獲得コンサルティング

SEO対策後の検索順位結果

キーワードA(オーディオ買取):12位→1位

キーワードB(オーディオ買取):93位→6位

「遺品整理+オーディオ」の順位動向

※Search Consoleにて計測

2023年2月より弊社のSEOサービスをスタート。

基本的な内部対策実施後、評価が分散していたコンテンツを統合し、順位獲得に向けたSEOの基盤づくりを行いました。

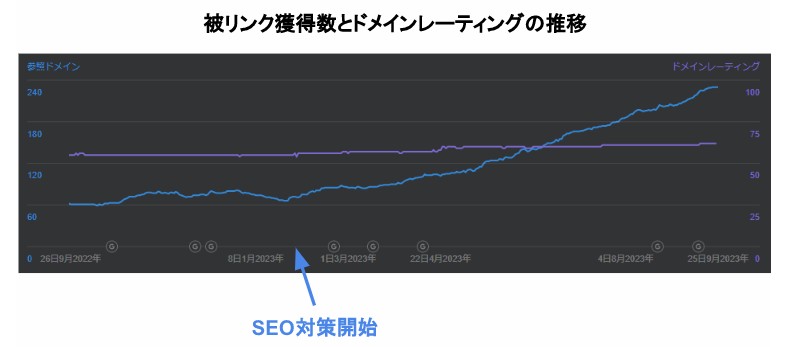

加えて、外部メディアから被リンクを獲得する対策も行い、被リンク獲得とドメインレーティングの上昇にも成功しました。

被リンク獲得数とドメインレーティングの推移

対策開始当初、被リンク数が約80本だったものに対し、現在は約230本の被リンクを獲得しています。

また、大幅な上昇ではないものの、ドメインレーティングも55→61まで上昇。サイトの権威性を高めることにも成功しています。

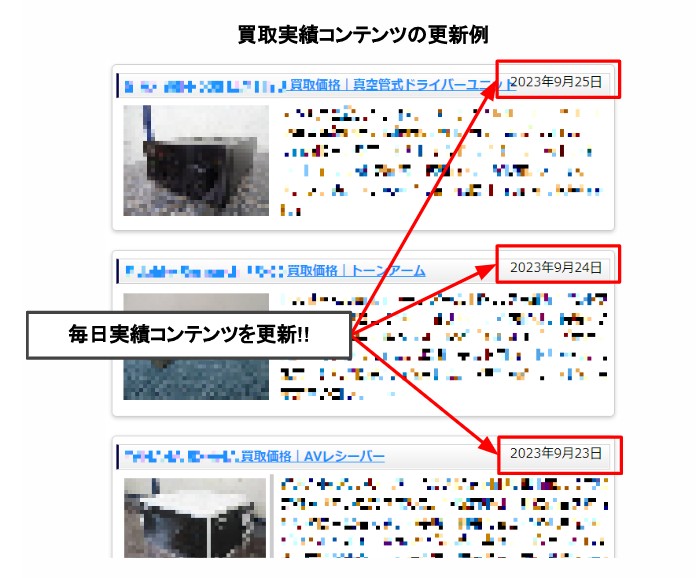

買取実績コンテンツを日々更新

コンテンツ対策のご提案の一つとして、「買取実績コンテンツ」を実施しました。

今では買取がある度にコンテンツを更新いただき、サイトの情報量が日に日に増加しています。

上記は毎日更新をしている部分の実例になりますが、実際のコンテンツはもっと下にも続いており、一日おきの更新の時もあれば、2~3日空いているケースもあります。

とはいえ、こちらのサイトは”ほぼ毎日”買取実績を更新しています。

実績コンテンツを日々更新していくことで、サイトの情報量も徐々に蓄積され、Googleからサイト全体で評価された際にも、専門性が高いサイトとして判断される可能性が高くなるでしょう。

コンテンツの拡大、ドメインランクの上昇、上位表示、これらの要素がプラスに評価されたようで、2023年3月のコアアップデート後に大幅なトラフィック変動が起きています。

一番重要なことは「サイトの更新頻度」ではなく、「検索ユーザーニーズ」や「最新の情報」であり、”更新頻度”のみにフォーカスしてはいけないということです。

ただサイトを毎日動かしていけば評価されるわけではありません。

「ユーザーが欲しい情報を発信し続ける」ことが重要なポイントとなります。

買取系のサイトは、ジャンルによっては価格変動があったりトレンドも存在するので、常に旬な買取情報を提示することでユーザーニーズに応えることができます。

こうした地道な積み重ねが中長期的なSEOにはとても有効な対策となります。

事例その②:コンテンツ改善を行い順位改善

| ジャンル | 整体スクール |

| 対策開始日 | 2023年07月03日 |

| 対策内容 | 内部対策、コンテンツ対策 |

| 対策前の検索順位 | キーワードA(整体スクール):58位 キーワードB(整体スクール):14位 キーワードC(整体スクール):圏外 |

サイトの説明

大阪でオンライン整体スクールを開講されているサイトの事例になります。

整体初心者の方からある程度のスキルをもった人材まで、幅広い講座を展開されていることが特徴な整体スクールの対策です。

対策内容の詳細

▼サイト内部対策

・titleタグ、descriptionタグ、h1タグ等、SEOにおけるSEO基本内部対策の実施。

・alt属性の設定

・robots.txtの設定

・パンくずリストの設置

・対策ページへの内部リンク精査

・WebSiteの構造化データ

・地域との関連性を高めるための住所構造化データのマークアップ

▼コンテンツ対策

・各コースの料金説明に関するコンテンツ設置

・コース案内やスクールの特徴に関するコンテンツをページ上部へ移動

SEO対策後の検索順位結果

キーワードA(整体スクール):58位→16位

キーワードB(整体スクール):14位→2位

キーワードB(整体スクール):圏外→51位

「大阪 整体スクール」の直近12ヶ月の順位動向

※Search Consoleにて計測

2023年7月より弊社のSEOサービスをスタート。

運用開始直後はサイトの内部対策を中心とした改善を行いました。内部対策だけで順位は微動だにせず、その後はコンテンツ対策のフェーズ移行。

コンテンツ対策の内容としては、「既存コンテンツの移動」と「料金ページの設置」の2つです。

これらのコンテンツ対策を実施後、2023年9月のコアアップデートで高評価に繋がり順位が42位→16位へ大幅に改善しました。

こちらのクライアントは事情により料金をサイトに掲載できないというネックがありました。しかし、上位サイトにはいずれも料金案内に関するコンテンツが設置されている状況。当然スクールを検討しているユーザーは「受講料金」には興味があるため、料金は出せないけど「各プランの料金について」というコンテンツを設置したところ順位改善に繋がりました。

このスクールに限らず、「随時お見積」のような商材を扱っているサイトですと料金が掲示できないケースもあります。この場合はただ単純に載せることを止めるのではなく、お見積例や業界の料金について触れたコンテンツを設置することで、ユーザーが料金のイメージを掴みやすくなり、結果として訪問ユーザーのニーズを満たしやすくなると考えられます。

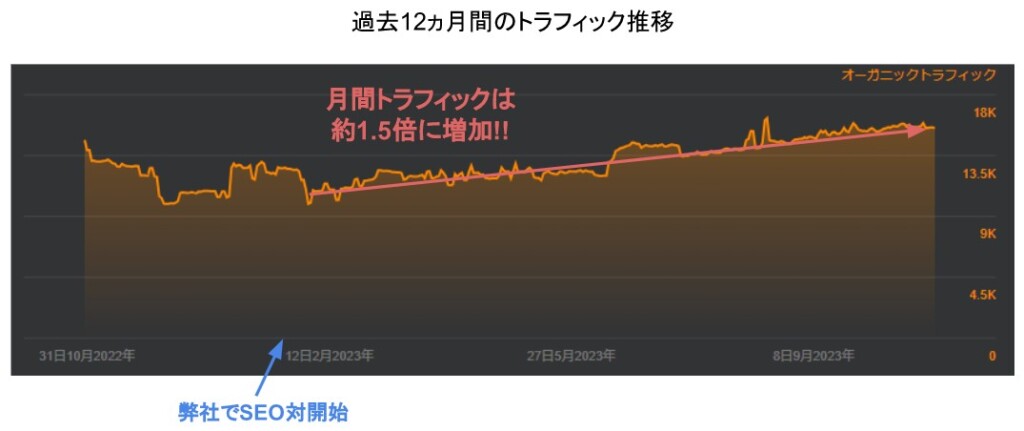

事例その③:月間トラフィックが約1.5倍に増加したコンテンツ対策!

| ジャンル | 服飾専門学校 |

| 対策内容 | 内部対策・コンテンツ対策 |

| 対策前の検索順位 | キーワードA(東京 服飾専門学校):42位 キーワードB(東京 服飾専門学校):36位 キーワードC(東京 服飾専門学校):17位 |

サイトの説明

東京都の渋谷区代々木に拠点のある、専門学校のSEO対策事例です。

対策内容の詳細

▼サイト内部対策

・titleタグ、descriptionタグ、h1タグ等、SEOにおける基本内部対策の実施。

・robots.txtの記述見直し

・alt属性の設定

・対策ページへの内部リンク精査

・各種構造化データのマークアップ

▼コンテンツ対策

・学校概要を紹介するコンテンツを設置

・就職先の紹介コンテンツを設置

・よくある質問に関するコンテンツを設置

・在校生へのインタビューコンテンツを設置

・講師からのメッセージコンテンツを設置

▼外部対策

関連サイトからの被リンク獲得施策

SEO対策後の検索順位結果

キーワードA(東京 服飾専門学校):42位→7位

キーワードB(東京 服飾専門学校):36位→4位

キーワードC(東京 服飾専門学校):17位→3位

「東京 服飾専門学校」の順位動向

基本的なサイト内部対策を終えた後、「コンテンツ対策」を中心に行い、不安定だった「東京 服飾専門学校」の順位が上昇しました。

直近12ヵ月のトラフィック推移

グラフで見るとなだらかな上昇ではありますが、月間10,000前後だったセッションが、9月には15,000セッション近くまで増加しています。

学校ドメイン(ac.jp)ということもあり、ドメインの信頼性はある程度担保できている状態でした。且つ、ドメインランクも50前後あり、ドメインパワーも高かったために、コンテンツ対策を中心に実施したサイトになります。

学校ならではのコンテンツとして「在校生へのインタビュー」「講師からのメッセージ」「就職先の紹介」など、しっかり手をかけたコンテンツ対策を実施いただきました。もちろん企画から始めなければいけない対策で今すぐに出せるコンテンツではありませんでしたが、こうした「リアルな声」を反映させたコンテンツはユーザーからも好まれるコンテンツであったのではないかと思います。

事例その④:ユーザーニーズをしっかり抑えて1位に表示成功!

| ジャンル | 遺品整理 |

| 対策開始日 | 2023年6月1日 |

| 対策内容 | 内部対策・コンテンツ対策 |

| 対策前の検索順位 | キーワードA(遺品整理):圏外 キーワードB(遺品整理):37位 キーワードC(遺品整理):圏外 |

サイトの説明

滋賀県の草津市と大津市を中心に、遺品整理や不用品回収を行っている業者様のサービスサイトのSEO対策事例です。

対策内容の詳細

▼サイト内部対策

・titleタグ、descriptionタグ、h1タグ等、SEOにおける基本内部対策の実施。

・robots.txtの記述見直し

・TOPページのURL統一

・alt属性の設定

・対策ページへの内部リンク精査

・エリアページの作成

・各種構造化データのマークアップ

・メニューアイコンのテキスト化

・商品名をSEO最適化

▼コンテンツ対策

・宅配買取に関する説明コンテンツの追加

・梱包方法に関するコンテンツの追加

・買取事例コンテンツの追加

・会社概要ページの新規追加

▼外部対策

・関連サイトからの被リンク獲得施策

SEO対策後の検索順位結果

キーワードA(遺品整理):圏外→1位

「草津市 遺品整理」の順位動向

対策当初、「草津市 遺品整理」のキーワードに対応した対策ページが存在しなかったため、対策ページを作成するところからスタートしました。

順位の上昇スピードとしてはかなり早い方の事例となりますが、対策開始から約2ヵ月弱で上位表示に成功しています。

こちらのサイトは大津市、草津市で事業展開をされていますが、草津市に対応したページが無かったため「草津市に特化したページ」を作成しました。

実施した対策はとてもシンプルで、「草津専用のページ作成」「ユーザーニーズを考慮したコンテンツ設置」「基本内部対策」のみです。外部対策も地道に行っていますが、まだドメインパワーも一桁とそこまで高くなく、被リンクの恩恵はそこまで受けていないと考えられます。

ページ作成と同時に実施したコンテンツSEOが上手くいき、Googleに評価されたものと思います。

また、約2ヵ月というスピードで上位表示できたのは、競合性が低かったことも一つの要因であると考えます。

事例その⑤:地域情報コンテンツを追加して43位→4位に!

| ジャンル | 注文住宅 |

| 対策開始日 | 2022年4月1日 |

| 対策内容 | 内部対策・コンテンツ対策 |

| 対策前の検索順位 | キーワードA(愛知 注文住宅):17位 キーワードB(愛知 注文住宅):20位 キーワードC(愛知 注文住宅):63位 |

サイトの説明

愛知県高松市を中心に、注文住宅販売、リフォーム、リノベーションのサービスを展開しているサイトのSEO対策事例になります。

対策内容の詳細

▼サイト内部対策

・titleタグ、descriptionタグ、h1タグ等、SEOにおける基本内部対策の実施。

・robots.txtの記述見直し

・alt属性の設定

・対策ページへの内部リンク精査

・各種構造化データのマークアップ

▼コンテンツ対策

・建築実績コンテンツの追加

・よくある質問コンテンツの追加

・高松市の地域情報を追加

・スマホページとPCページの掲載内容統一

▼外部対策

・関連サイトからの被リンク獲得施策

SEO対策後の検索順位結果

キーワードA(愛知 注文住宅):17位→2位

キーワードB(愛知 注文住宅):20位→3位

キーワードC(愛知 注文住宅):63位→8位

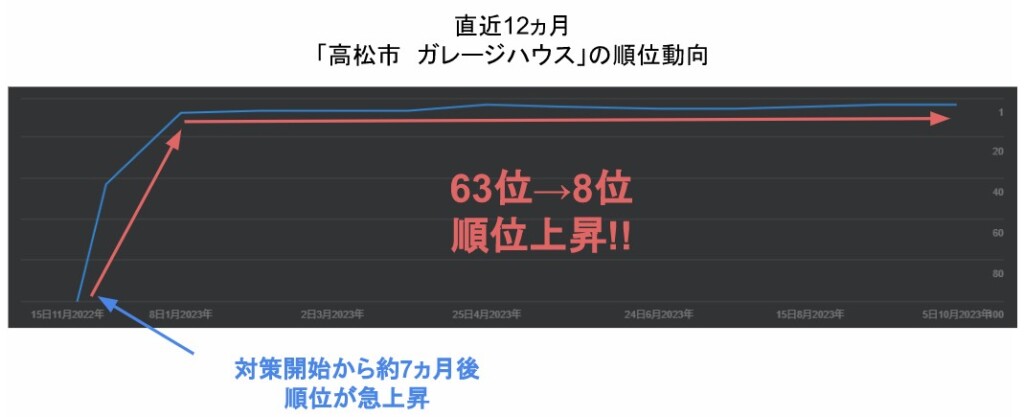

「高松市 ガレージハウス」の順位動向

対策開始(2022年4月)から約7ヵ月で「高松市 ガレージハウス」のキーワード順位が急上昇しました。

順位が上がるまでの間、主にコンテンツ対策を中心に行いました。

順位上昇の決定打となったのは「高松市の地域情報」で、このコンテンツを追加した後に順位がいきなり上昇しました。

地域情報がクリティカルな対策になったとは断言できませんが、コンテンツ対策が順位上昇の要因になった可能性は極めて高いでしょう。

必ず必要な対策というわけではありませんが、ハウスメーカーのSEO対策で「その地域の情報」をコンテンツとして追加するケースは珍しくありません。

たとえば「工場が多い」「ファミリー層が多い」「車移動が中心」など、このように住宅以外の情報である”地域情報”も注文住宅を検討しているユーザーにとっては有益な情報になります。

検索ユーザーがどんな情報を求めてページを訪れているのか、常に考えてコンテンツ施策を行う必要があります。

事例その⑥:対策半年でメインワードがTOP10にランクイン!

| ジャンル | ノベルティ |

| 対策開始日 | 2023年1月5日 |

| 対策内容 | 内部対策・コンテンツ対策 |

| 対策前の検索順位 | キーワードA(ノベルティ):36位 キーワードB(ノベルティ):18位 |

サイトの説明

オリジナルノベルティ、販促品の販売を全国展開しているECサイトのSEO対策事例です。

対策内容の詳細

▼サイト内部対策

・titleタグ、descriptionタグ、h1タグ等、SEOにおける基本内部対策の実施。

・robots.txtの記述見直し

・alt属性の設定

・対策ページへの内部リンク精査

・各種構造化データのマークアップ

▼コンテンツ対策

・ノベルティの利用事例紹介コンテンツの追加

・ノベルティ人気ランキングコンテンツの追加

・オリジナルノベルティの制作実績コンテンツの追加

・「制作時の注意点」に関するコンテンツを追加

・プレゼントにおすすめなノベルティコンテンツを追加

・商品レビューを追加

SEO対策後の検索順位結果

キーワードA(ノベルティ):36位→6位

キーワードB(ノベルティ):18位→5位

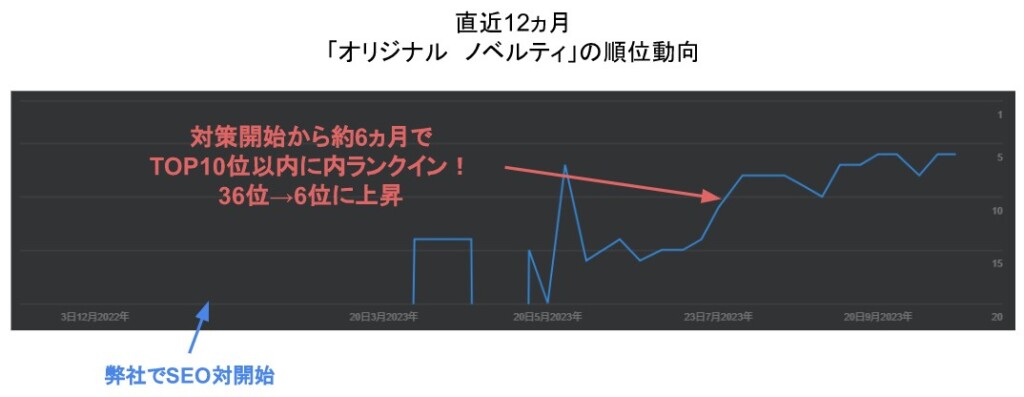

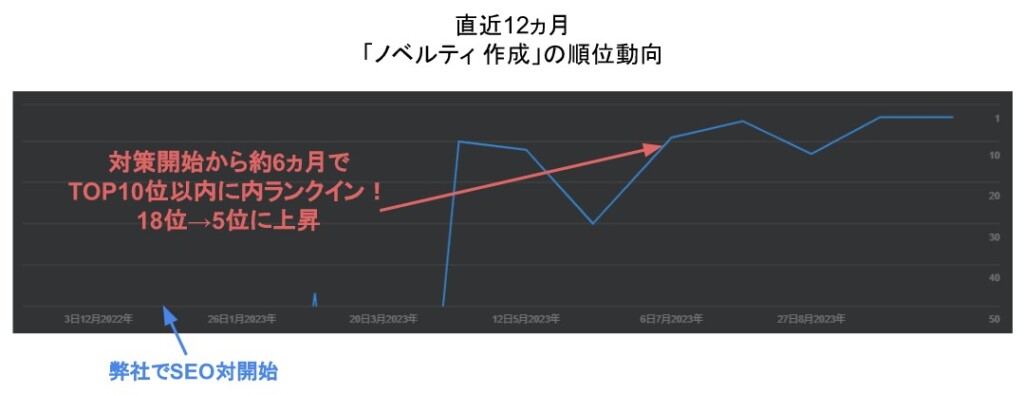

「オリジナル ノベルティ」の順位動向

メインキーワードである「オリジナル ノベルティ」「ノベルティ 作成」が共にTOP10にランクインしています。

ほぼ同時期に「ノベルティ 作成」の順位がTOP10以内にランクインしています。

ご覧の通り、対策開始後はTOP3にランクインしているキーワードが急増しています。

ECサイトであり、かつ「ノベルティ」というジャンルでのコンテンツ対策を中心に実施しました。

「よくある質問」や「商品レビュー」などの対策は他のECサイトにも適用しやすいですが、「利用シーン」のようなコンテンツは「どのようなシーンでノベルティが利用されるか」を訪問ユーザーにイメージしてもらうためのコンテンツです。

このように、ただ商品を売るだけではなく、購入するとどうなるのか、購入するまでのシーンを訴求することも、ECサイトのSEOでは有効な対策の一つになります。

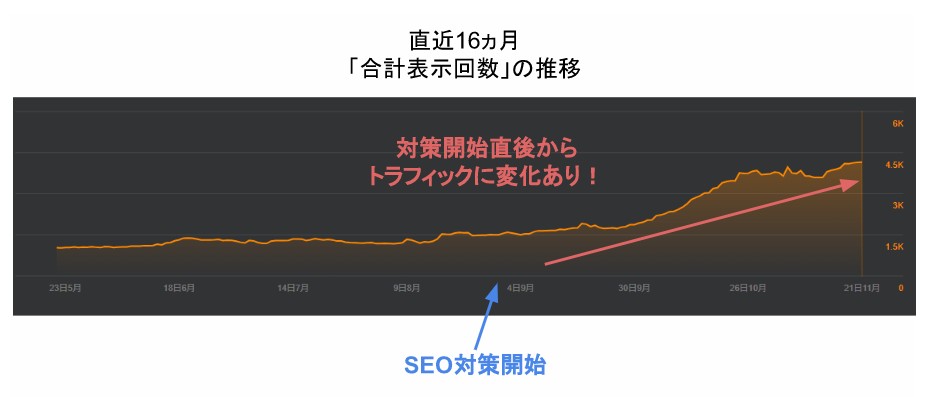

事例その⑦:対策開始から4ヵ月でトラフィックが2倍に!

| ジャンル | 肉 通販 |

| 対策開始日 | 2023年4月1日 |

| 対策内容 | 内部対策・外部対策 |

| 対策前の検索順位 | キーワードA(肉 通販):圏外 |

サイトの説明

熊本県で特選和牛と馬刺し中心の精肉店を構え、通販サイトでも販売をおこなっている弊社クライアントの事例です。

対策内容の詳細

▼サイト内部対策

・titleタグ、descriptionタグ、h1タグ等、SEOにおける基本内部対策の実施。

・robots.txtの記述見直し

・TOPページのURL統一

・alt属性の設定

・対策ページへの内部リンク精査

・各種構造化データのマークアップ

・メニューアイコンのテキスト化

・商品名をSEO最適化

▼外部対策

・関連サイトからの被リンク獲得施策

SEO対策後の検索順位結果

キーワードA(肉 通販):18位→8位

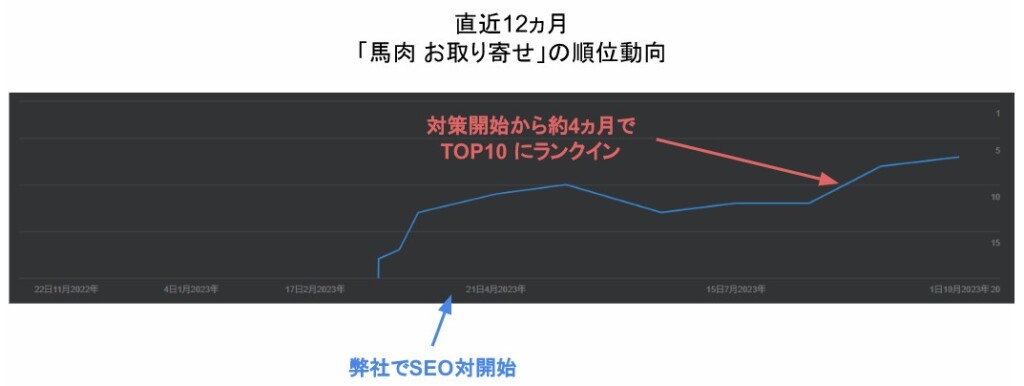

「馬肉 お取り寄せ」の順位動向

メインワードとして対策している「馬肉」の通販系ワード直近12ヵ月の順位動向です。

内部対策を中心に行い、対策していたメインワードが約4ヵ月でTOP10内にランクイン。

直近12ヵ月のトラフィック推移

「通販」「取り寄せ」「ギフト」など、複数のメインワードで対策を行い、対策当初と比較してトラフィックは約2倍に増加。

どのキーワードもある程度順位がついていたものの、まずはサイト内部の基礎的な部分を見直しました。その後コンテンツ施策に移行し、現在も対策しています。

コンテンツを充実させることも重要ではありますが。ECサイトの場合は商品の見つけやすさやサイトのユーザービリティも問われるジャンルになります。

タグ周りの対策に加えて、画像で成り立っていたメニュー(内部リンク)のテキスト化や、構造化データの対策を中心に実施しました。

まだ対策を始めて間もないということもあり、コンテンツ対策のフェーズに入る前に、サイト基礎の見直しを行っています。

ECサイトの場合「商品を増やしましょう!」と言っても簡単に増やせるケースはなく、どちらかといえば「今抱えている商品」を検索ユーザーやGoogleに認識してもらう対策を行います。

ECサイトは商品数が多かったりカテゴリが広くなるケースも多いので、目的の商品が見つけづらい作りになってしまうケースがあります。

その場合、「構造化データのマークアップ」を利用することで、商品の情報を的確に伝えることができるようになります。構造化データのマークアップは、今やECサイトのSEO対策において、必要不可欠な内部対策となります。

事例その⑧:対策ページを棲み分けして60位→16位に!

| ジャンル | 注文住宅 |

| 対策開始日 | 2023年6月1日 |

| 対策内容 | 内部対策・コンテンツ対策 |

| 対策前の検索順位 | キーワードA(京都 注文住宅):54位 キーワードB(京都 注文住宅):50位 キーワードC(京都 注文住宅):46位 |

サイトの説明

京都府京都市を中心に、注文住宅販売、賃貸事業、ホテル事業サービスを展開している不動産会社サイトのSEO対策事例になります。

対策内容の詳細

▼サイト内部対策

・titleタグ、descriptionタグ、h1タグ等、SEOにおける基本内部対策の実施。

・robots.txtの記述見直し

・住所構造化データのマークアップ

▼コンテンツ対策

・代表メッセージのコンテンツ追加

・資格情報の記載

・よくある質問コンテンツの追加

・施工エリア情報の追加

・サービス毎に対策ページを棲み分け

SEO対策後の検索順位結果

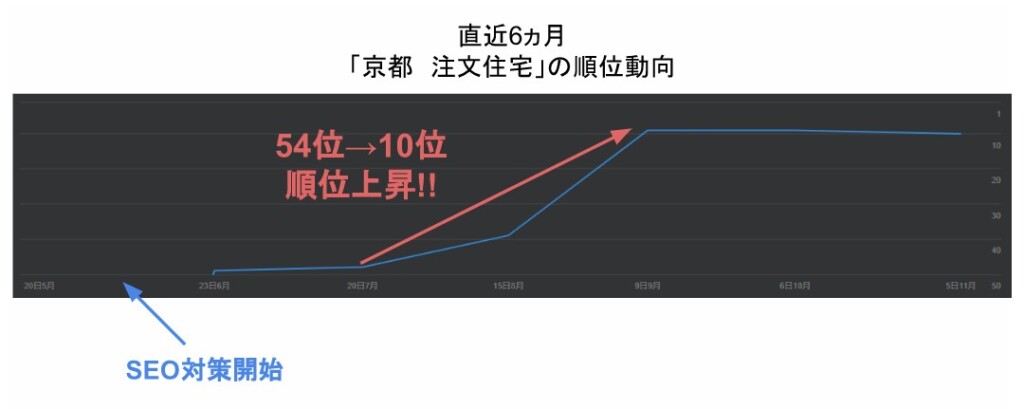

キーワードA(京都 注文住宅):54位→10位

キーワードB(京都 注文住宅):50位→7位

キーワードC(京都 注文住宅):46位→4位

「京都 注文住宅」の順位動向

対策開始(2023年6月)から約5ヵ月で「京都 注文住宅」のキーワード順位がTOP10にランクインしました。

コンテンツ対策の詳細

TOPページに各サービスの様々な情報が盛り込まれている状態だったため、サービス毎にページを用意し、サービスに合わせてコンテンツを移動しました。

新しいコンテンツを追加するというよりは、それぞれ適したページへコンテンツを移植するという方法です。

こちらの不動産会社は、注文住宅販売、賃貸事業、ホテル事業など、複数のサービス紹介を全てTOPページでまとめて行っていました。

サービス毎にページを棲み分け、Aのページは「京都 注文住宅」、Bのページは「京都 建売」のように、各ページで獲得(対策)するキーワードを分けました。

その結果、各キーワードで順位が急上昇し、検索結果への露出頻度も格段に増加しました。

SEOを意識したサイト構成にする場合は、原則「1ページ1対策キーワード」を意識して構成しましょう。(類似ワードなら纏めることもある)

例えば、コーポレートサイトで「飲食事業」と「コンサル事業」を紹介するのであれば、TOPページでは簡単な事業紹介だけに収めておき、一つ下の階層で事業毎のページを作成するべきです。

「コンサル事業の内容を見たいのに飲食事業のコンテンツが出てくる」となると、ユーザーニーズに沿わないページと判断され、順位が付いてこない可能性があります。

事例その⑨:コンテンツの配置準を変えて54位→16位に!

| ジャンル | 結婚相談所 |

| 対策開始日 | 2022月12月1日 |

| 対策内容 | 内部対策・コンテンツ対策 |

| 対策前の検索順位 | キーワードA(結婚相談所 富山):54位 キーワードB(結婚相談所 長野):34位 |

サイトの説明

東北地方を中心に結婚相談所をエリア毎に複数展開しているサイトのSEO対策です。

対策内容の詳細

▼サイト内部対策

・titleタグ、descriptionタグ、h1タグ等、SEOにおける基本内部対策の実施。

・robots.txtの記述見直し

・各項目の構造化データマークアップ

▼コンテンツ対策

・ご利用の流れコンテンツのテキスト化

・支店ページの情報追加(GoogleMap、営業時間など)

・会員の特徴コンテンツの追加

・おすすめのデートスポットの紹介

・支店スタッフからのメッセージコンテンツ追加

・よくある質問コンテンツの追加

・カウンセラーからのコメント追加

・支店ページ情報のページ内移動

SEO対策後の検索順位結果

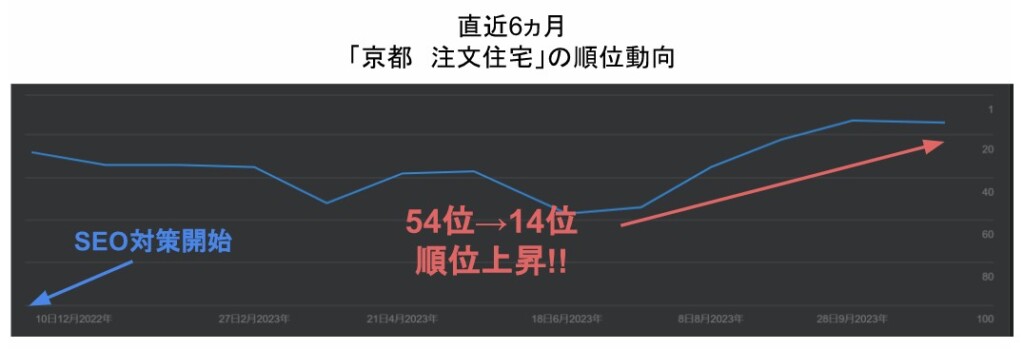

キーワードA(結婚相談所 富山):54位→14位

キーワードB(結婚相談所 長野):34位→15位

「京都 注文住宅」の順位動向

対策開始(2022年6月)から約5ヵ月で「京都 注文住宅結婚相談所 富山」のキーワード順位が大幅に上昇しました。

コンテンツ対策の詳細

元々コンテンツが不足していたサイトでしたので、内部対策よりも「よくある質問」「ご利用の流れ」「店舗情報」などのコンテンツ対策に比重を置いて対策を行いました。

営業所や店舗の情報を充実させるコンテンツ対策の一環で、ページ下部にあった店舗情報をページ上部へ移動しました。

すると、順位が徐々に上昇。この際、内部対策や外部対策には一切手をつけていません。

結果、波はあるものの検索結果への露出が顕著に増加しました。

コンテンツ対策というと、コンテンツの追加や改善、コラムの作成等に目がいってしまいがちですが、コンテンツ追加を行いながらも、コンテンツの”配置順”まで考慮して実施されたSEO対策です。

考えとして、「検索ユーザーがどんな情報を欲しがっているか」は大前提ですが、「ユーザーが一番最初に見たい情報が何なのか?」を考え、コンテンツの順序を調整しました。

このサイトでは、相談所で直接カウンセラーと面談をするスタイルなので、通える場所なのか、駅から近いのか、などのニーズに応えるため、相談所のアクセス情報を冒頭に移動し、検索ユーザーへアクセス情報を訴求した結果、順位が上昇しています。

事例その⑩:コンテンツ対策で圏外→12位に!

| ジャンル | 米販売 |

| 対策開始日 | 2022年11月1日 |

| 対策内容 | 内部対策・コンテンツ対策 |

| 対策前の検索順位 | キーワードA(お米通販):圏外 キーワードB(お米通販):圏外 キーワードC(お米通販):43位 |

サイトの説明

佐賀を拠点にお米、雑穀、スーパーフードをECで販売している企業様の事例です。

対策内容の詳細

▼サイト内部対策

・titleタグ、descriptionタグ、h1タグ等、SEOにおける基本内部対策の実施。

・robots.txtの記述見直し

・内部リンクの見直し

▼コンテンツ対策

・会社概要の追加

・お米の特徴に関するコンテンツを追加

・画像コンテンツのテキスト化

・お支払い・送料に関する案内コンテンツを追加

SEO対策後の検索順位結果

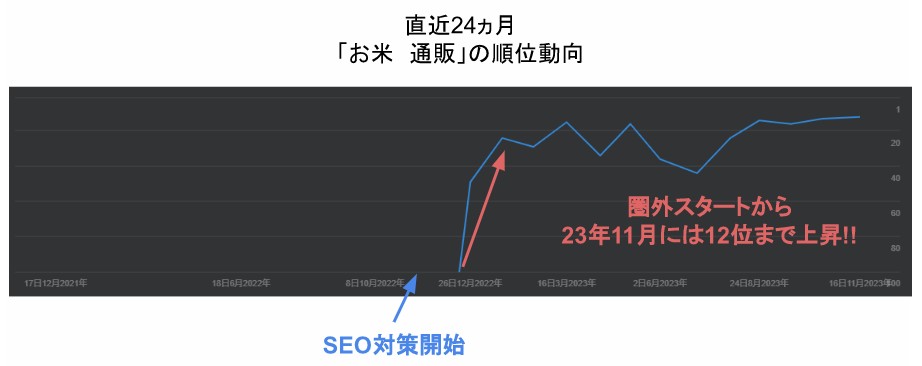

キーワードA(お米通販):圏外→13位

キーワードB(お米通販):圏外→12位

キーワードC(お米通販):43位→7位

「お米 通販」の順位動向

対策開始(2022年11月)から約12ヵ月で「お米 通販」のキーワード順位が大幅に上昇しました。圏外から対策スタートし、今年23年11月には12位まで順位が上昇しています。

コンテンツ対策の詳細

基本的な内部対策を実施した後、「お米毎の特徴」をコンテンツとして追加しました。

また、ECサイトということで「お支払い・送料に関する案内コンテンツ」を追加、サイトの信頼性に繋がる「会社概要」コンテンツを設置しました。

TOP10付近に上昇するまでは我慢となりましたが、コンテンツ対策が評価されてからは、複数のメインキーワードで大幅に順位が上昇。トラフィックもうなぎ上りの推移となりました。

ECサイトのコンテンツ対策のメインは「商品情報」です。いかに商品を魅力的に訴求できるかがポイントになります。

加えて、ECに関わる「購入方法」や「送料」「お届け日の日数」など、ユーザーの視点になって必要なコンテンツを考えてみると良いです。

ECサイトの場合、ジャンルによってはコラム等でトラフィックを集めることが難しいケースもあるので、主に商品ページやカテゴリTOPページ等でしっかり対策を行うことが必要です。

事例その⑪:カテゴリページ作成で圏外→5位に!

| ジャンル | レディース服のECショップ |

| 対策開始日 | 2023年9月1日 |

| 対策内容 | 内部対策・コンテンツ対策 |

| 対策前の検索順位 | キーワードA(ワンピース 通販):圏外 キーワードB(ナチュラル服 通販):11位 キーワードC(ナチュラルファッション 通販):15位 |

サイトの説明

滋賀県を拠点にレディース服を中心としたセレクトショップを展開しているECサイトのSEO対策事例です。滋賀県に実店舗も構えています。

対策内容の詳細

▼サイト内部対策

・titleタグ、descriptionタグ、h1タグ等、SEOにおける基本内部対策の実施。

・robots.txtの記述見直し

・内部リンクの見直し

・パンくずリストの実装

・店舗住所構造化データの設定

・alt属性の設定

・対策URLの統一

▼コンテンツ対策

・カテゴリページの作成

・ワンピースの説明コンテンツを追加

・ニットの説明コンテンツを追加

SEO対策後の検索順位結果

キーワードA(ワンピース 通販):圏外→5位

キーワードB(ナチュラル服 通販):11位→3位

キーワードC(ナチュラルファッション 通販):15位→2位

「ワンピース 通販」の順位動向

対策開始(2023年9月)から約2ヵ月で「ワンピース 通販」のキーワード順位が大幅に上昇しました。圏外から対策スタートし、今年2023年11月には5位まで順位が上昇しています。

コンテンツ対策の詳細

こちらのECサイトでは、「ワンピース」「ニット」「スカート」など、複数の服のカテゴリを取り扱っていましたが、カテゴリ毎に対策ページがなかったため(ブランド別のページはあった)、カテゴリページを作り対策ページの土台を揃えるところからスタートしました。

カテゴリページを作成後は、取り揃えている服の特徴を説明したコンテンツを設置し、商品を並べてページを作成しました。

カテゴリ分けを行ったところ、カテゴリ毎のキーワードに順位が付き始め、かなり短期でTOP10にランクインすることに成功しました。

この影響で、月間1,500前後のトラフィックが激増し月間4,000越えのトラフィックを獲得しています。

こちらのサイトは商品数や取り扱いブランドが元々豊富で、どちらかというと商品が羅列されている状態でした。ページをカテゴリ毎に作成したことが大きく響いたのか、カテゴリその後は基本的な対策を行うと順位が急上昇しました。

また、アパレルのECショップは数えきれない程ある中で上位表示するためには、他サイトとの差別化(商品数、取り扱いブランド、オリジナルブランド 等)がポイントとなります。

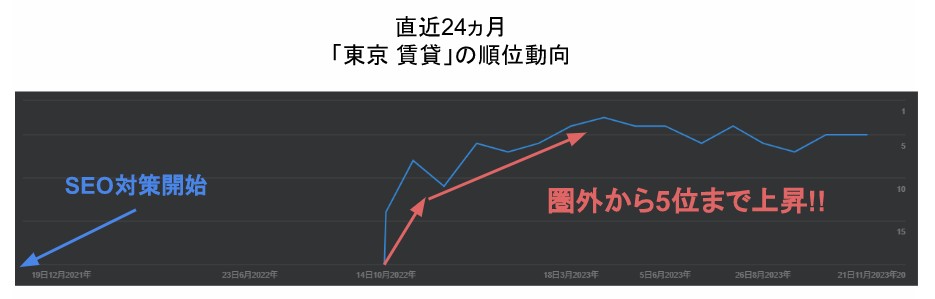

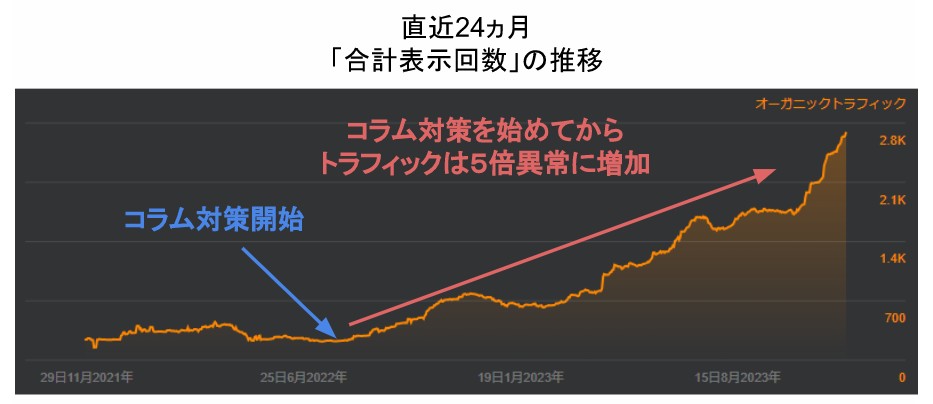

事例その⑫:コンテンツ対策中心に行い、圏外→5位に!

| ジャンル | 東京賃貸物件 |

| 対策開始日 | 2021年10月1日 |

| 対策内容 | コンテンツ対策 |

| 対策前の検索順位 | キーワードA(東京 賃貸):圏外 |

サイトの説明

東京都千代田区を拠点に「賃貸物件サイト」を運営しているクライアントのコンテンツ対策事例です。

弊社のSEOサービス導入時、内部対策はほぼ整っている状態だったため、コンテンツの精査と追加を中心に実施しました。

対策内容の詳細

▼コンテンツ対策

・関連コラムの追加

・「入居者の声」コンテンツン追加

・画像のマップコンテンツをテキスト+GoogleMapへ変更

・物件の特徴コンテンツを追加

SEO対策後の検索順位結果

キーワードA(東京 賃貸):圏外→5位

「東京 賃貸」の順位動向

対策開始(2021年10月)から約12ヵ月後に順位がつきはじめ、「東京 賃貸」のキーワードに順位が付き始めました。その後徐々に上昇を繰り返し、さらに1年後にはTOP5までランクインしています。

コンテンツ対策の詳細

既存の物件コンテンツに情報を追加を行い、さらには検索ユーザーにニーズのありそうな情報(料金や間取り)をページの前方に表示させるようにレイアウト変更。

これにより順位が徐々に上昇しはじめ、圏外だったキーワードは一気にTOP10以内にランクインしました。

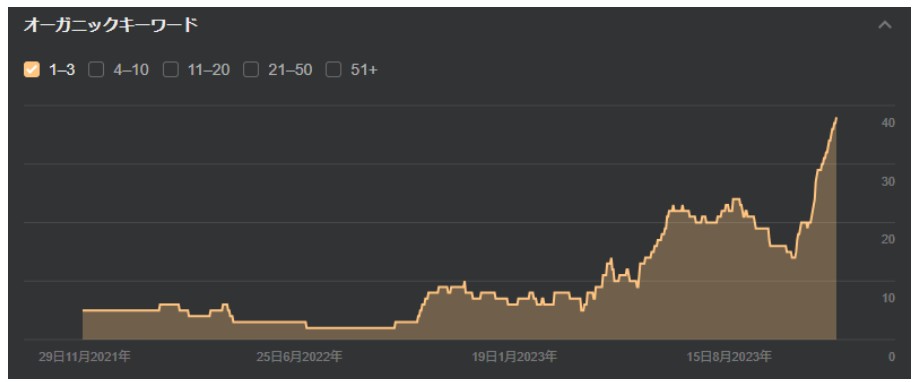

ここからさらに、潜在ユーザーへアプローチする幅を広げるためにコラム対策を開始。

多数のコラムキーワードでTOP10にランクインし、月間トラフィックが500前後→2,500前後まで増加しました。

TOP3にランクインしたキーワードの数

不動産系サイトは物件情報にサイトのコンテンツボリュームが左右されることが多いのですが、こちらのサイトはコラムを使いトラフィック対策を行いました。

毎月地道にコンテンツ対策を行うことで、月500前後だったサイトトラフィックが2,500前後まで増加しました。もちろん闇雲にコンテンツを追加したのではなく、SEOに基づいたKW選定から記事設計を行い投稿しています。

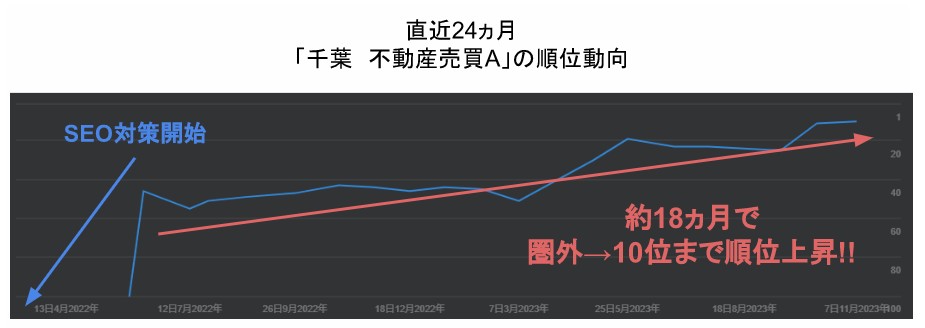

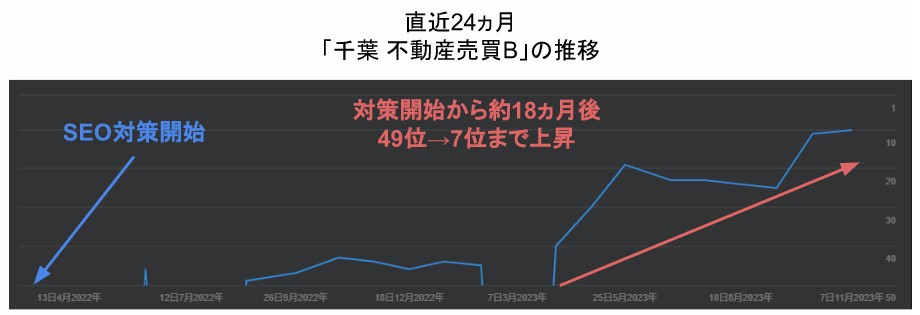

事例その⑬:コンテンツ対策で圏外→10位に!

| ジャンル | 千葉 不動産売買 |

| 対策開始日 | 2022年3月1日 |

| 対策内容 | 内部対策・コンテンツ対策 |

| 対策前の検索順位 | キーワードA(千葉 不動産売買):圏外 キーワードB(千葉 不動産売買):49位 |

サイトの説明

房総・千葉県全域を中心に不動産売買を行っている不動産会社の対策事例です。

基本的な内部対策を行った後、不動産会社ならではのコンテンツ対策を行い、上位表示化に成功しています。

対策内容の詳細

▼内部対策

・titleタグ、descriptionタグ、h1タグ等、SEOにおける基本内部対策の実施。

・alt属性の設定

・対策ページへの内部リンク精査

▼コンテンツ対策

・「買取の流れ」コンテンツの追加

・地域の特徴情報コンテンツの追加

・「お客様の声」コンテンツを追加

SEO対策後の検索順位結果

キーワードA(千葉 不動産売買):圏外→10位

キーワードB(千葉 不動産売買):49位→7位

「千葉 不動産売買」の順位動向

対策開始(2022年3月)から約2ヵ月で順位がつきはじめ、「千葉 不動産売買」のキーワードが約18ヵ月かけてTOP10にランクインしました。

コンテンツ対策の詳細

そもそものサービスの説明である「買取の流れ」に関するコンテンツが無かったので新しく追加。これによって、検索ユーザーがサービスのイメージをしやすくなります。

加えて、エリア特有の情報を追加(例えば、「○○エリアは人気エリアのため買取価格が高い傾向にある」など)。これは購買意欲に繋がるコンテンツです。

さらに「お客様の声」に関するコンテンツを追加することにより、購買意欲を掻き立たせ、サービスの信頼性向上にも繋げています。

他の事例とは違い、TOP10にランクインするまでに比較的時間を要した事例となります。これには、上位サイトの状況やGoogleの順位変動のタイミングも関係あります。当然、対策を行うスピードも影響します。

また、千葉の不動産売買は競合性も高く、ニッチな地域やサービスと比較するとスピードが劣ることがあります。さらに、上位サイトとの差異を見つけることも難しくなり、当然対策の難易度も上がります。

この場合、ユーザーニーズを見つけ出す対策に加え、そのサイト(会社)ならではの独自性をコンテンツに加えていくこともポイントになります。

まとめ

コンテンツSEOとは、良質なコンテンツの発信によって検索結果での上位表示を目指す手法です。

上位表示されることで、潜在顧客へのアプローチや、自社のブランディング向上につながります。

品質の高いWEBコンテンツは、集客だけでなく商談やプレゼン資料としても活用できます。また、コンテンツを削除しない情報発信できるため、一度軌道に乗れば継続的な集客効果が期待できます。

一方、コンテンツSEOで成果を出すためには、定期的なコンテンツの改善や新規作成が必要です。社内リソースが不足している場合は、SEO対策の総合的なサポートが可能なSEOWeiVにご相談ください。

SEO対策の中で今最も注目されている対策がこの「コンテンツSEO」です。数年前までは「文字数」を重視してコンテンツ対策を行っているケースが多い印象でしたが、現在はGoogleの読解能力も高まっているため、さらに文章の「質」も求められる時代になりました。

もちろんコンテンツのボリュームも大切な要素であることに変わりありませんが、オリジナル性や専門性を意識したコンテンツが高品質なコンテンツとして評価されます。

関連記事

・SEO対策とは?検索上位表示を狙う方法まとめ!

・SEOライティングのコツ10選!SEO初心者が意識すべきポイントもご紹介

・コンテンツマーケティングとは?内容と取り組み方、成功事例を紹介

専用SEOプランをご提案いたします!

- どんな対策をすればいいかわからない…

- 最適な対策キーワードがわからない

- 施策実行のリソースが不足している

SEOコンサルタントが貴社サイトの課題を洗い出し、最適なSEO対策を一緒に考えます。

SEO無料相談はこちら監修者プロフィール

NEXER 工藤6つのオウンドメディアの運営責任者

2017年NEXERに入社。前職はスマートフォンの販売員。

NEXER入社後はSEOコンサルティング営業部、クライアントマーケティング事業部を経て、現在はオウンドメディアを6つ運営&管理の責任者を任されている。

新規で1から立ち上げた2つのサイトは年間100万PV以上のメディアに成長。

既存のオウンドメディアと、サイト買収をおこなった3つのサイトは、運用当初に比べて3倍~5倍の収益を出すメディアに成長。

さらに、2022年12月より新規でもう1サイトに挑戦中。