AIO・SEO

AIO・SEOブログ

ホームページが検索で出てこない原因と対策は?SEO初心者向け改善方法と相談先

2025.11.12 SEO

この記事の監修SEO会社

株式会社NEXER

2005年にSEO事業を開始し、計5,000社以上にSEOコンサルティング実績を持つSEOの専門会社。

自社でSEO研究チームを持ち、「クライアントのサイト分析」「コンテンツ対策」「外部対策」「内部対策」「クライアントサポート」全て自社のみで提供可能なフルオーダーSEOを提供している。

SEOのノウハウを活かして、年間数百万PVの自社メディアを複数運営。

検索結果に表示されない原因はさまざまですが、中には、設定を少し直すだけで改善できるケースもあります。

そこでこの記事では、ホームページが検索されないときに実践したい基本的な改善方法を初心者向けに解説します。

対応が難しい場合の相談先などもあわせて紹介するので、集客につなげるための一歩に役立ててください。

SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。

完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。

問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。

目次

- 1 ホームページが検索に出てこない(引っかからない)か確認する方法

- 2 【内部要因】ホームページが検索に出てこない(引っかからない)原因と対処法

- 3 【外部要因】ホームページが検索に出てこない(引っかからない)原因と対処法

- 4 【コンテンツ要因】ホームページの品質が低くて検索に引っかからない場合も

- 5 検索に出てこないホームページコンテンツの品質を自社で改善する方法

- 6 検索に出てこないホームページの品質を自社で改善できない・効果が出ない場合の選択肢

- 7 ホームページの上位表示、アクセス数向上ならNEXERのAI-SEO Studiotがおすすめ

- 8 ホームページが検索に出てこない(引っかからない)場合の悪影響

- 9 ホームページを検索で出てこない(引っかからない)ようにする方法

- 10 ホームページが検索で出てこない(引っかからない)方のよくある質問

- 11 ホームページが検索で出てこない(引っかからない)場合の対策まとめ

- 12 お問い合わせ

ホームページが検索に出てこない(引っかからない)か確認する方法

まずは、自分のホームページが本当に検索に表示されていないのか、正しく確認することが重要です。

検索に引っかからないサイトを探すには、実際の検索結果やGoogleのツールを使って、現状を具体的に把握する必要があります。

検索結果に出ない理由は、そもそもGoogleに登録(インデックス)されていない場合もあれば、検索順位が低くて目に入っていないだけのケースもあります。

下記のような方法で正確な状況を把握することで、今後の改善方針が見えてくるでしょう。

| 確認項目 | 具体的なチェック方法 |

|---|---|

| 「site:検索」でインデックス状況を確認する | Googleで「site:ドメイン名」を検索し、インデックス状況を一覧で確認。結果が出なければ未登録の可能性がある。 |

| Google Search ConsoleでURLを調べる | Googleの無料ツール「Search Console」でURL検査ツールを使用し、インデックス状況やエラーを確認。 |

| キーワードで実際に検索する | 社名やサービス名など、想定キーワードで検索し、登録済みか順位が低いだけかを確認。 |

| 検索条件を変えてチェックする | 検索履歴や位置情報によって結果が偏ることがあるため、シークレットモードや別の端末・地域で検索し、客観的に確認。 |

【内部要因】ホームページが検索に出てこない(引っかからない)原因と対処法

ホームページが検索に出てこない原因の多くは、実はサイト内部の設定や仕組みにあります。

検索エンジンに正しく情報が届いていなかったり、意図せず検索結果から除外されていたりするケースも少なくありません。

こうした内部要因は、自社での確認や基本的な修正で改善できることも多いのが特徴です。

ここからは、以下のような代表的な原因と、それぞれの対処法について解説していきます。

- Googleにインデックスされていないため

- noindexタグやmeta設定によってブロックされているため

- ペナルティ(手動対処・ガイドライン違反)を受けているため

- 技術的な要因で不具合があるため

- 新規サイトで公開後時間が経っていないため

- 無料で作れるホームページを使っているため

SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。

完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。

問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。

Googleにインデックスされていないため

ホームページがGoogleなどのサーチエンジンのデータベース(インデックス)に登録されていないと、検索結果に一切表示されません。

インデックスとは、サーチエンジンがWeb上を巡回して集めたページを整理・保管する仕組みのことを指します。

つまり、検索エンジンのデータベースにサイトが存在していない状態では、どんなに内容が良くても検索に引っかからないというわけです。

Googleはクローラーと呼ばれるロボットを使い、世界中のWebページを自動で巡回しています。そして見つけたページを分析し、サーチエンジンのインデックスに登録していきます。

しかし、以下のような場合はインデックスされないことがあります。

- 公開したばかりで、クローラーがまだ訪れていない

- サイトマップが送信されていない

- 内部リンクが少なく、クローラーがたどり着けない

- サーバーエラーなどでクロールが妨げられている

こうした場合は、Google Search Consoleを活用してサイトマップを送信したり、URL検査ツールでインデックス登録をリクエストするのが効果的です。

noindexタグやmeta設定によってブロックされているため

ホームページに「noindex」という設定があると、Googleなどのサーチエンジンに「検索結果に出さないでください」という指示を送ることになり、インデックス(検索用のデータベース)に登録されなくなります。

本来は会員専用ページやテスト用ページなど、検索に出したくない部分で使うものですが、制作時の設定ミスで意図せず全ページが対象になってしまうケースがあるのです。

例えば、ホームページ制作中に「検索に表示しない」設定をしたまま本番公開してしまうパターンなどが想定されます。

対処法として、まずブラウザでページのソースを表示し、「noindex」の記述がないか確認してください。

そして、WordPressの場合は「検索エンジンに表示しない」設定がオンになっていないかもチェックし、オンになっていれば解除しておきましょう。

ペナルティ(手動対処・ガイドライン違反)を受けているため

ホームページが急に、Google検索しても出てこなくなった場合、Googleのペナルティにより検索除外されている可能性があります。

ペナルティには、Googleのスタッフが個別に対処する「手動対策」と、検索アルゴリズムが自動的に判断する「自動ペナルティ(アルゴリズム上の評価低下)」があります。

いずれもGoogleのガイドラインに違反していると判断されたときに起こるものです。

Googleには検索品質を保つためのガイドラインがあり、違反するとインデックス(検索データベース)から除外されたり、検索順位が大幅に下がったりすることがあります。

主な違反例としては、以下のようなものがあります。

- 不自然に同じキーワードを何度も繰り返したり、不自然な文章を掲載したりしている

- 他のサイトから自分で作った大量のリンクを張って、順位を上げようとしている

- 他サイトの文章をそのままコピーして、自分のページとして大量に掲載している

- ユーザーには見えない文字を隠したり、クリックすると別のページに飛ぶような仕掛けをしている

なお、手動ペナルティの場合は、Googleサーチコンソールで確認できますが、自動ペナルティは明確に確認できない仕様になっています。

技術的な要因で不具合があるため

ホームページが正しく作られていない、または設定に問題があると、Googleなどのサーチエンジンが情報をうまく読み取れず、検索結果に表示されなくなることがあります。

特に、ページの表示が遅い(読み込みに時間がかかる)、スマホ対応がされていない、SSL未設定などの技術的な不具合は、検索順位やインデックス登録に大きな影響を与えるでしょう。

Googleは検索順位の評価に「ページエクスペリエンス」という基準を採用しており、表示速度・モバイル対応・セキュリティ(HTTPS化)といった技術面を重視しています。

これらが不足していると、クロールやインデックス登録がうまくいかなかったり、検索順位が下がることがあります。

ちなみに「SSL」とは、サイトのURLが「http://」ではなく「https://」で始まるようにし、通信を暗号化して安全性を高める仕組みのことです。

新規サイトで公開後時間が経っていないため

ホームページを公開した直後に、「検索に引っかからない」「作成したホームページが表示されない」と感じる場合があります。

これは、サイト公開直後でインデックス待ちの状態になっているケースがほとんどです。

公開したばかりのサイトは、他のページからのリンクが少なく、クローラーが発見しにくい傾向があります。

さらに、サイトマップを送信していなかったり、内部リンクが不足していると、クロールのスピードが遅くなってしまうことも想定されるでしょう。

ここでいう「サイトマップ送信」とは、サイト内のページ一覧をまとめた案内図をGoogleに知らせる作業のことで、Search ConsoleからURLを登録することで行えます。

新規サイトの場合は検索に表示されない期間があるのが普通です。

焦らずに、Search Consoleの登録やサイトマップ送信を行い、クローラーにサイトを早く見つけてもらう環境を整えましょう。

無料で作れるホームページを使っているため

作成したホームページが表示されないという悩みの背景には、無料ホームページサービスを利用していることが原因となっているケースも少なくありません。

無料ホームページサービスの代表的なものとしては、Wix・ペライチ・STUDIO・Canvaなどがあります。

これらのサービスは手軽に始められる反面、無料プランの場合は独自ドメインが使えないことが多く、「〇〇.wixsite.com」などのサブドメインのまま運用されるのが一般的です。

サブドメインは独自ドメインと比べると、Googleの評価が分散しやすく、検索上位に表示されにくい傾向があります。

また、無料プランでは以下のような制限や仕様も多く見られます。

- サイトマップを自由に設定できない

- 表示速度の最適化が不十分

- 広告が表示される

- ページ構造の自由度が低い

こうした制限はSEOの基本的な対策を行いにくく、Googleのクローラーにも正しく認識されにくい原因になります。

長期的に集客を考えるなら、WordPressなど自由度の高いCMSを使う方法の検討を強くおすすめします。

【外部要因】ホームページが検索に出てこない(引っかからない)原因と対処法

ホームページが検索に出てこない原因は、サイト内部だけでなく、下記のような、外部からの評価にも関係します。

- 被リンクや内部リンクが不足しているため

- 競合が強くて検索順位が低くなっているため

これらはいずれも、自社だけで完結しない要素が絡むため、地道な対策や中長期的な取り組みが重要です。

特に、被リンクの獲得や競合との差別化は、検索順位を上げるうえで欠かせない視点になります。

被リンクや内部リンクが不足しているため

外部サイトからのリンク(被リンク)や、サイト内のページ同士をつなぐ内部リンクが不足していることが原因になっている場合があります。

特に被リンクは、Googleがサイトの「信頼性」を判断する重要な要素とされています。

外部からのリンクが少ないと、検索エンジンから「信頼性が低いサイト」とみなされ、上位に表示されにくくなってしまうのです。

また、ページ同士のつながり(内部リンク)が少ないと、検索エンジンのクローラーがサイト内を巡回しにくくなります。

内部リンクは自社で対応しやすい部分なので、まずは対策を進めやすい箇所です。

例えば、サイト内のメニュー・アクセス情報・ブログ記事などを相互にリンクで結ぶことで、検索順位も改善も期待できるでしょう。

競合が強くて検索順位が低くなっているため

ホームページが正しくインデックスされていても、競合が強いキーワードでは検索順位が低く、実質「見つからない」状態になっている可能性もあります。

特に人気の高い業種や地域、汎用的なキーワードでは、大手企業や専門サイトが上位を独占していることが多く、公開したばかりの中小企業のサイトや個人サイトが上位に表示されるのは容易ではありません。

Googleの検索結果は基本的に上位10件(1ページ目)がユーザーの目に触れる範囲であり、2ページ目以降の表示はクリック率が低下することが予想されます。

そのため、まずは検索結果を実際に確認し、自社の順位と競合状況を把握しましょう。

例えば、「東京 美容室」という非常に競争の激しいキーワードで美容室の集客をしようとしても、大手ポータルサイトや口コミサイトが上位を占めているでしょう。

そこで、「地域名+サービス内容」など、より具体的なキーワードに切り替えて記事を作成すれば、競合が少ない領域で順位が上がり、アクセスの増加が期待できます。

【コンテンツ要因】ホームページの品質が低くて検索に引っかからない場合も

技術的な問題だけでなく、ホームページのコンテンツの質が低いことも要因になります。

情報量が不足していたり、内容が薄かったり、他サイトと同じような文章が掲載されてたりすると、検索エンジンから「価値が低いページ」と判断され、検索に引っかからない場合があるのです。

独自性・専門性・網羅性のある情報を評価される傾向があるため、コンテンツ品質は検索結果に大きく影響します。

例えば、ユーザーが「地域名+サービス名」で検索しているのに、ページ内に地域情報がなかったり、サービスの具体的な説明が不足していると、検索エンジンがそのページを適切な検索結果として判断しません。

また、飲食店が「メニュー紹介」のページを作成したものの、料理名と価格だけしか載せていない場合、情報量が少ないことから、検索エンジンから評価されにくいかもしれません。

そこで、料理の特徴や食材、こだわりなどを具体的に記載することで、検索結果に表示される可能性が高まります。

検索結果に表示されるには、技術的なSEO対策とあわせて、コンテンツの中身を見直すことも大切なのです。

SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。

完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。

問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。

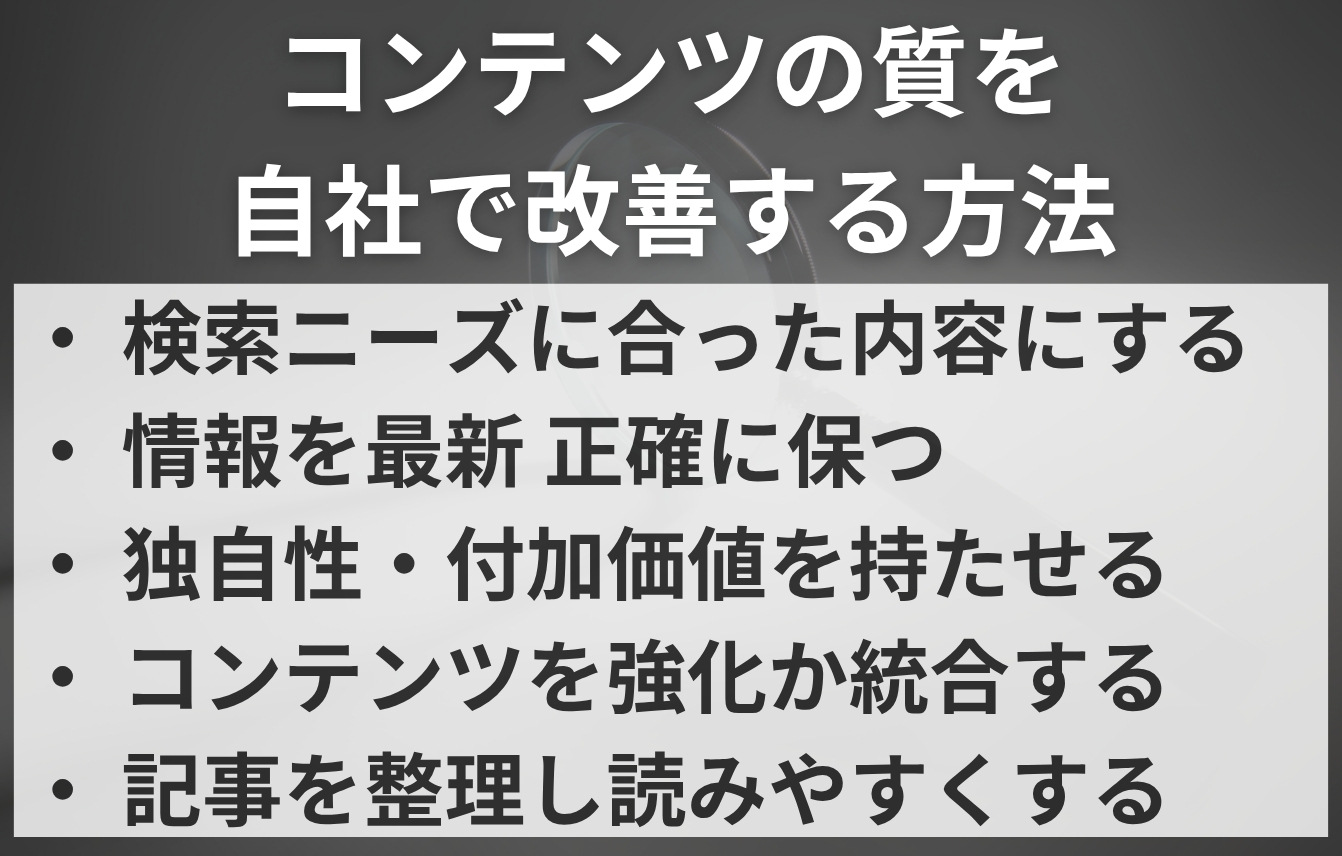

検索に出てこないホームページコンテンツの品質を自社で改善する方法

コンテンツの質が低いと、検索エンジンに評価されにくく、上位表示が難しくなります。

そこで、下記のような改善ポイントを押さえることで、自社でも十分に品質を改善できるでしょう。

- ユーザーの検索ニーズに合った内容にする

- 情報を最新・正確に保つ

- 独自性・付加価値を持たせる

- 内容の薄いコンテンツ・重複コンテンツは強化か統合をする

- 見出し構造・段落・表現を整理し読みやすくする

これらを意識することで、検索エンジンとユーザー双方から信頼されるページに近づけます。

ユーザーの検索ニーズに合った内容にする

ホームページのコンテンツがユーザーの検索ニーズとずれていることも検索に出でこない原因となります。

読者が知りたいことに正しく答えることで、Googleなどに「役立つページ」と評価されやすくなり、検索結果に表示される可能性が高まるのです。

例えば、住宅リフォーム会社のサイトの場合、「リフォーム 費用 相場」などのキーワードから訪れるユーザーが多いと想定されますが、トップページやサービス紹介ページでは会社の沿革やスタッフ紹介ばかりを掲載しているケースがあったとします。

これでは、ユーザーが知りたい「費用の目安」や「工事期間」などの情報が得られず、すぐに離脱されてしまうでしょう。

そこで、「よくある質問」ページに費用・補助金制度・工期の目安などをわかりやすくまとめるなどすると、検索順位が上がる可能性が高まります。

情報を最新・正確に保つ

検索で上位に表示されるホームページには、情報が最新かつ正確に保たれているという共通点があります。

逆に、古い情報や不正確な記述を放置していると、ユーザーにとって役に立たないページと判断され、検索順位の低下につながってしまうでしょう。

特に、営業時間・料金・イベント・アクセス情報など、時間の経過で変わりやすい内容は注意が必要です。

古い情報や不正確な記述は品質低下につながるため、定期的な更新が重要です。

正しい情報を提供し続けることは、ユーザーの信頼を得るだけでなく、Googleから「信頼性のあるサイト」と認識されるためにも欠かせません。

具体的には以下のような対応を行うと効果的でしょう。

- 更新日を明記して、情報の鮮度を示す

- 月に一度、主要ページ(トップページ・サービス内容・アクセス情報など)を確認するルールを設ける

- 季節ごとのキャンペーンや年末年始の営業時間、価格改定、移転時の住所変更など、更新漏れが起きやすい情報を事前に洗い出しておく

独自性・付加価値を持たせる

コンテンツに独自性や付加価値を持たせることは、検索で上位表示されるための重要なポイントです。

ありきたりな情報だけでは他のサイトとの差が出ず、検索エンジンからも「価値の低いページ」と判断されやすくなるでしょう。

そこで、オリジナルの情報や視点を盛り込むことで、検索結果で目立ちやすくなり、ユーザーにも信頼されるページになります。

他サイトをなぞっただけの記事よりも、自社で得たデータや具体的な事例、専門的な知見を交えることで、差別化が図れるのです。

例えば、「おすすめの観光スポット」や「料理の基本情報」などを紹介する場合、他サイトと似た内容になりやすいかもしません。

こうしたテーマでも、「スタッフおすすめの穴場グルメ」や「仕入れ先の農家の紹介」、「調理の裏話」などを交えると、差別化が図れるでしょう。

BtoB企業の場合も同様です。

内容の薄いコンテンツ・重複コンテンツは強化か統合をする

ボリュームが少なく情報が乏しいページは、検索エンジンから十分に評価されにくく、順位が上がらない原因になります。

また、似たような内容のページが複数あると、検索エンジンがどのページを優先して表示すべきか判断しづらくなり、結果的に全体の評価が分散してしまうかもしれません。

同じテーマで内容が似通っているページが複数あると、検索順位が下がったり、インデックスされないケースもあります。

これは、検索エンジンが「同じ内容を複数持つサイトよりも、1ページに情報が整理されているサイト」を好むためです。

例えば、住宅会社のブログで「キッチンリフォーム」の記事が複数ある場合、それぞれが短く似た内容であれば、1本の記事にまとめて写真や施工事例、費用目安などを加えることで、検索評価が上がりやすくなるでしょう。

あるいは、古い記事の内容を新しい記事にまとめた後、古いページを削除するのではなく、自動的に新しいページへ移動させる設定(リダイレクト)を行うと、評価をまとめることができます。

この設定をしておくと、検索エンジンも新しいページを正しく認識できるため、アクセスしたユーザーも迷わずに済むでしょう。

見出し構造・段落・表現を整理し読みやすくする

文章が長く詰め込まれていたり、見出しが適切でなかったりすると、読み手が内容を理解しづらくなり、検索エンジンにも正しく評価されにくくなります。

文章の「中身」ばかりに意識が向きがちですが、「読みやすさ」もSEOにおいて大切な要素なのです。

Googleは「ユーザーが情報を理解しやすいページ」を高く評価する傾向があると想定されます。

そのため、HTMLの基本構造を意識することも重要です。

HTMLとは、ホームページの文章や画像、見出しなどを構成するための言語で、検索エンジンはこの構造を読み取って内容を理解します。

中でも「Hタグ(H1〜H3など)」は見出しを示すタグで、ページの内容を階層的に整理する役割があります。

H2が大見出し、H3がその中の小見出しというように使い分けると、検索エンジンにも読み手にも構造が明確に伝わるでしょう。

具体的には、下記のような対策をすることで、格段に読みやすいページになります。

- H2・H3タグで見出しを整理する

- 3〜5行程度で段落を区切る

- 箇条書きや表を活用して情報を整理する

検索に出てこないホームページの品質を自社で改善できない・効果が出ない場合の選択肢

ホームページの改善を自社で進めても、すぐに結果が出るとは限りません。リソース不足や専門知識の壁に直面することもあります。

そのような場合は、下記のように別の手段を組み合わせたり、外部の力を活用したりすることで、集客の幅を広げることが可能になるでしょう。

- 他の集客チャネル(広告、SNS、リスティングなど)を併用する

- SEO教育・研修を受けて内製化を目指す

- SEO専門業者(コンサル/代行会社)に依頼する

さまざまな手段があるので、自社の状況に合わせて、最適な方法を選ぶことがポイントです。

SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。

完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。

問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。

他の集客チャネル(広告、SNS、リスティングなど)を併用する

SEOは成果が出るまで時間がかかるため、短期的な集客には広告やSNSを活用するのが効果的です。

特にホームページを公開したばかりの時期や、検索で上位に表示されるまでの間は、他の手段を組み合わせることで機会損失を防げるでしょう。

主な集客チャネルの特徴は下記のとおりです。

| 手段 | 特徴・メリット | 向いているケース |

|---|---|---|

| Google広告 | ・広告を出すとすぐに検索結果の上に表示できる ・地域やキーワードを細かく指定できる |

・地域密着ビジネス ・短期キャンペーン |

| SNS広告 | ・画像・動画で印象を残しやすい ・ターゲットを細かく設定できる |

・認知拡大 ・若年層・趣味層へのアプローチ |

| SNS運用(無料) | ・ファンづくり・口コミ拡散に強い ・継続発信で信頼を積み重ねられる |

・店舗・ブランドの認知拡大 ・長期的な集客 |

広告やSNSはSEOで成果が出るまでの「つなぎ」として活用することが効果的です。

SEO教育・研修を受けて内製化を目指す

社内の担当者がSEOの基礎を学び、運用を内製化することで、長期的に自社サイトを改善し続ける体制を整えることができます。

外部の専門業者に依頼する方法もありますが、基本的な知識を自社で持っておくことで、施策の理解が深まり、的確な判断や迅速な対応が可能となるでしょう。

内製化を進めるメリットは下記のとおりです。

- 社内で継続的な改善が可能になり、外部に依存しない運用体制を構築できる

- 自社のビジネス理解を踏まえた、より的確な施策を打ちやすい

- 担当者が育つことで、将来的にコスト削減とノウハウ蓄積ができる

SEOの基礎は、専門会社に高額なコンサルを依頼しなくても、書籍・セミナー・オンライン講座など低コストの手段で学べます。

ただし、成果が出るまでには時間と工数がかかるため、人材とリソースの確保が前提になります。

SEO専門業者(コンサル/代行会社)に依頼する

自社での改善が難しい場合は、SEO専門業者(コンサル/代行会社)に依頼するのも効果的です。

SEOは専門知識と継続的な運用が必要な分野であり、限られた社内リソースで成果を出すには時間がかかることも少なくありません。

そこで、プロに依頼することで、効率的かつ的確に改善を進められます。

検索順位が上がらない原因を技術的・戦略的な視点から分析し、短期〜中長期の戦略を立ててくれるため、自社で手探りで行うよりも時間と労力を大幅に削減できます。

具体的には、下記のようなメリットがあります。

- サイト全体を客観的に分析し、最適な改善方針を提案する

- 最新の検索アルゴリズムやトレンドに対応した施策が可能

- 社内の手間を抑えつつ、成果が出るまでの時間を短縮できる

- 不適切な施策によるリスクを回避できる

SEOの知識や実績が豊富なNEXERなどの専門会社に、まずは相談してみてはいかがでしょうか。

ホームページの上位表示、アクセス数向上ならNEXERのAI-SEO Studiotがおすすめ

SEO対策の成果を早期に実感したい場合や、自社での改善に限界を感じている場合は、専門業者への依頼がおすすめです。

中でも株式会社NEXERの「AI-SEO Studio」は、内部施策・外部施策・コンテンツ対策をワンストップで提供できる点が大きな特徴です。

検索順位を上げるための技術的な改善だけでなく、記事構成や情報の独自性といったコンテンツ面にも踏み込んだ具体的な提案を行うため、サイト全体の品質を底上げできます。

毎月20社限定の無料の現状診断では、アクセスが伸びない原因や競合との違いを丁寧に分析し、改善すべきポイントを明確にします。

19年にわたる運営と5,000社以上の支援実績を強みに、集客アップや検索上位表示など、企業ごとの状況に合わせた効果的なSEO対策の提案が可能です。

また、他社と比べてもコストパフォーマンスに優れており、限られた予算でもしっかりと成果を目指せます。

SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。

完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。

問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。

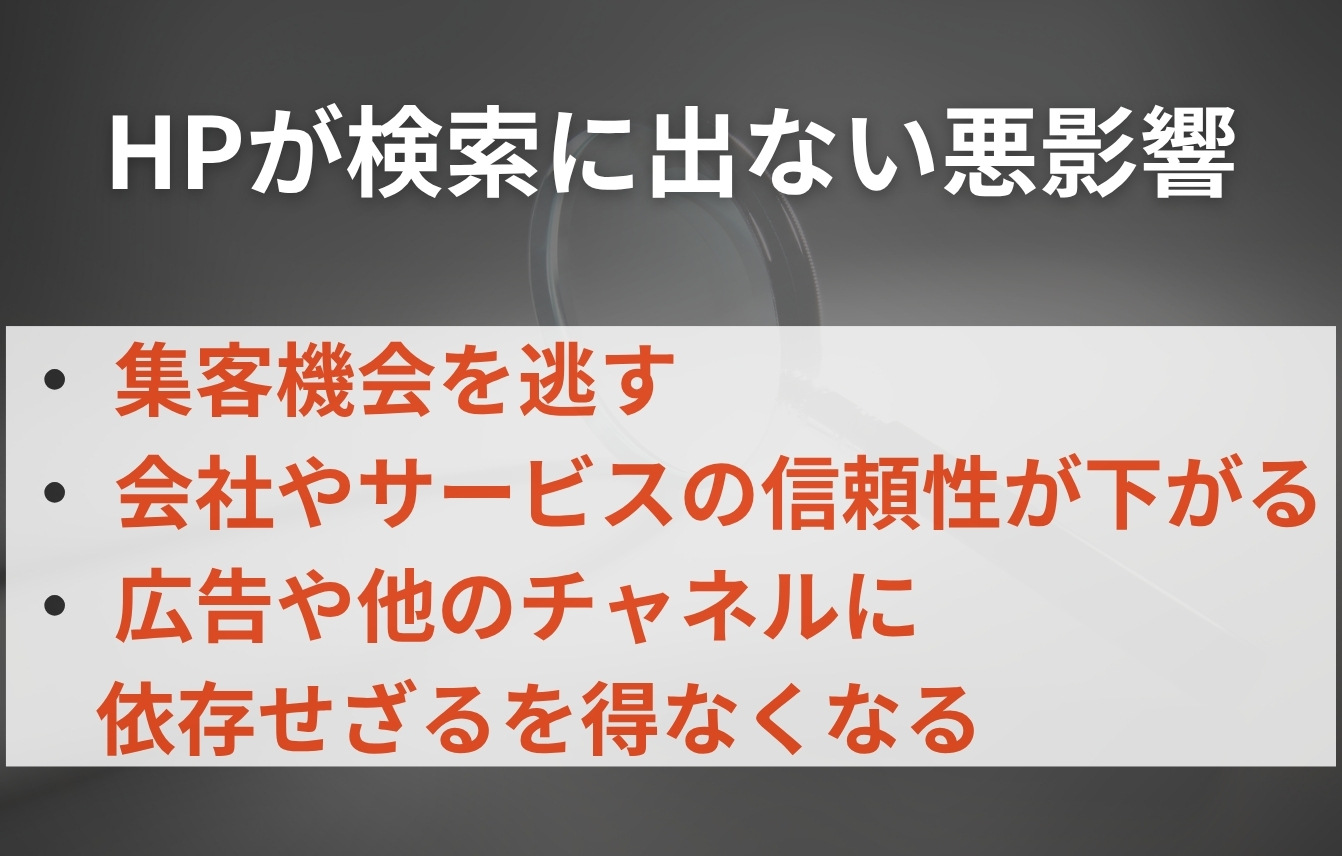

ホームページが検索に出てこない(引っかからない)場合の悪影響

ホームページが検索に出てこない状態をそのままにしておくと、アクセスが増えないだけでなく、下記のように集客や信頼、コスト面にもさまざまな悪影響が生じます。

結果的に、ビジネス全体にマイナスの連鎖が起こる可能性もあるでしょう。

- 新規顧客の流入が見込めず、集客機会を逃す

- 会社やサービスの信頼性が下がる

- 広告や他のチャネルに依存せざるを得なくなる

ここからは、ホームページが検索に出てこないことで起こる主な悪影響について、それぞれ具体的に解説していきます。

新規顧客の流入が見込めず、集客機会を逃す

ホームページが検索されない状態では、新規顧客の流入が見込めず、大きな集客機会を逃すことになります。

検索結果に自社のサイトが表示されなければ、ユーザーはそもそも存在を認識できず、問い合わせや購入、来店といった行動につながりません。

多くのユーザーは、商品やサービスを検討する際、まずGoogleなどで検索します。

結果として、アクセス数がゼロに近い状態になり、問い合わせや売上のチャンスが失われてしまうというわけです。

検索結果に自社のサイトが表示されることは、広告費をかけずに継続的な集客につなげる大きなチャンスとなります。

そのため、見込み客に見つけてもらえる状態を早めにつくることが重要です。

会社やサービスの信頼性が下がる

ホームページが検索に出てこない状態は、ユーザーから「この会社は怪しいのでは?」と不信感を持たれることにつながり、結果的にブランドイメージが低下する原因になりかねません。

そのため、検索結果に情報が表示されないと、そもそも企業の存在や事業内容を確認できず、初めて知るユーザーほど不安を感じやすくなるでしょう。

例えば、リフォーム会社がホームページを公開していたものの、検索結果に表示されていなかった場合、チラシを見て興味を持った顧客が検索しても情報を見つけられず、不安から依頼を断念してしまうかもしれません。

広告や他のチャネルに依存せざるを得なくなる

ホームページが検索に出てこない状態では、SEOによる自然流入が見込めないため、広告やSNSなど他の集客チャネルに依存せざるを得なくなります。

結果として、費用対効果が悪化するリスクが高まってしまうでしょう。

特にリスティング広告(Google広告など)は、クリックごとに費用がかかるため、検索流入がない企業がアクセスを得るためには広告費を増やすしかありません。

また、SNSによる集客も運用担当者の人件費や投稿制作の工数がかかるため、負担が大きくなるでしょう。

一時的な施策として広告やSNSを活用するのは有効ですが、検索経由の安定した流入を確保しない限り、長期的な集客基盤は築けません。

SEO施策と他チャネルのバランスをとることが重要です。

ホームページを検索で出てこない(引っかからない)ようにする方法

ホームページを意図的に検索結果に表示させないようにしたい場合は、SEO対策とは逆の「検索エンジンへの非公開設定」を行うことで対応できます。

例えば、社内限定のテストサイトや会員専用ページ、採用のための準備サイトなど、公開したくない情報を含むケースでは、適切な設定が重要です。

代表的な方法は以下のとおりです。

| 方法 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| noindexタグ | ページのHTML内に「<meta name=”robots” content=”noindex”>」を記述する | 特定ページ単位で検索結果への表示を防げる |

| robots.txtの設定 | 「検索エンジンはこのURLをクロールしないで」という指示を出す | サイト全体・ディレクトリ単位の制御が可能 |

| Search Consoleの削除ツール | すでにインデックスされたページを一時的または恒久的に検索結果から削除する | 迅速な対応が必要な場合に有効 |

| パスワード保護・公開設定の変更 | CMSの管理画面で「非公開」に設定したり、アクセス制限をかける | そもそも検索エンジンがアクセスできない状態を作る |

例えば、WordPressで制作した社内マニュアルサイトを検索結果に出さないようにする場合、「noindex」タグを設定し、さらにパスワード保護を併用することで、外部からの閲覧も防げます。

そして、Google Search Consoleの削除ツールは、公開済みのページを急いで非表示にしたいときにも有効です。

ホームページが検索で出てこない(引っかからない)方のよくある質問

Google検索がおかしくなった時の対処法を教えてください。

まずは通信環境やブラウザの一時的な不具合を疑い、キャッシュや履歴を削除して再読み込みを行いましょう。

その上で、Google Search Consoleを使ってインデックス状況やエラーの有無を確認します。

あわせて、サイト側の技術的な要因もチェックすると原因を特定しやすくなります。

コンテンツを増やせば必ず検索に出るようになりますか?

単に記事数を増やすだけでは、検索結果で上位に表示されるとは限りません。

重要なのは、ユーザーの検索意図にしっかり応え、正確かつ独自性のある質の高いコンテンツを継続的に発信することです。

検索エンジンは内容の充実度やオリジナリティを重視して評価するため、中身を伴わない量産は逆効果になる場合もあります。

SEO業者に依頼するとどんなサポートが受けられますか?

SEO業者に依頼すると、専門的な分析から内部・外部対策、コンテンツ改善までを総合的に支援してもらえます。

特にNEXERでは、無料診断を通して現状の課題を洗い出し、自社の状況に合わせた戦略的な施策を提案・実行しているのが強みです。

コストを抑えて、短期間で効果を高める手段としておすすめです。

ホームページが検索で出てこない(引っかからない)場合の対策まとめ

ホームページが検索で出てこない原因は、技術的な不備やコンテンツの不足、外部評価の弱さなどさまざまです。

まずはSearch Consoleでインデックス状況や設定を確認し、情報の更新や内容の見直し、内部・外部の対策を行いましょう。

ただし、SEOは効果が出るまで時間がかかるうえ、専門知識が必要な場面もあります。

自社対応が難しい場合は、実績のある専門会社への相談も選択肢の一つです。

NEXERでは課題や目標に合わせた提案を行っています。まずはお気軽にご相談ください。