AIO・SEO

AIO・SEOブログ

ホームページを更新しないと会社はどうなる?改善策と更新のコツも解説

2025.11.12 SEO

この記事の監修SEO会社

株式会社NEXER

2005年にSEO事業を開始し、計5,000社以上にSEOコンサルティング実績を持つSEOの専門会社。

自社でSEO研究チームを持ち、「クライアントのサイト分析」「コンテンツ対策」「外部対策」「内部対策」「クライアントサポート」全て自社のみで提供可能なフルオーダーSEOを提供している。

SEOのノウハウを活かして、年間数百万PVの自社メディアを複数運営。

企業のホームページは「作って終わり」ではなく、定期的な更新が欠かせません。

更新を怠ると、情報が古くなり信用を失うだけでなく、検索順位の低下や問い合わせ数の減少など、ビジネス面での損失にもつながってしまうのです。

そこでこの記事では、ホームページを更新しないことで起こるデメリットや、更新が進まない原因、改善策をわかりやすく解説します。

自社で更新する際のポイントや外注の選び方、更新頻度の目安まで具体的に紹介します。

信頼される企業サイトを維持するために、自社のホームページを今すぐ見直しましょう。

SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。

完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。

問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。

目次

会社がホームページを更新しないとどうなる?デメリットを紹介

ホームページの更新がされていない会社は、見た目の印象が古くなるだけでなく、信頼や集客にも悪影響を及ぼします。

特に、長期間更新されない状態が続くと、顧客や求職者に「この会社は管理が行き届いていない」と思われてしまうかもしれません。

ここからは、下記のように、ホームページを放置してしまった場合に起こりやすい主なデメリットを紹介します。

- 企業イメージが劣化する

- アクセス数・問い合わせ数が減少する

- 古い情報によるトラブル・誤解が発生する

- セキュリティリスク・改ざん・ハッキングの可能性がある

- 古い技術のままで表示や動作に不具合が出る

- 競合他社に顧客を奪われる

- 求人・人材採用面でマイナス評価される

企業イメージが劣化する

更新されていないホームページは、「古い会社」「活動していない会社」と見られやすく、企業イメージの低下につながります。

例えば、トップページのお知らせが数年前のまま止まっていたり、事業実績やスタッフ紹介が更新されていなかったりするとしましょう。

さらに、古いデザインやスマートフォン非対応のまま放置している場合は、「時代の変化に対応できていない」「技術力も低そう」といった印象につながりかねません。

こうした印象は、実際のサービス内容に関係なく、取引先や採用希望者の判断に大きく影響します。

ホームページは会社の「顔」であり、更新を怠ることは自社の信頼を削ぐ行為です。

アクセス数・問い合わせ数が減少する

ホームページを長期間更新しないままにしておくと、検索順位が下がり、アクセス数や問い合わせ数が減ってしまう可能性があります。

その理由は、検索エンジンは、定期的に新しい情報を発信しているサイトを「信頼性が高く、利用者にとって有益」と判断し、上位に表示しやすくなるという特徴があるからです。

反対に、更新が止まっているサイトは評価が下がり、競合他社のページに埋もれてしまうことが多くなるでしょう。

例えば、サービス内容や料金が数年前のままでは、「今もこの内容で対応しているのか」と不安に思われ、離脱される原因になるでしょう。

古い情報によるトラブル・誤解が発生する

ホームページの情報が古いまま放置されていると、顧客との間に誤解やトラブルが生じ、企業の信用を損なうおそれがあります。

例えば、店舗の営業時間が変更されているのに、ホームページでは以前のまま掲載されていると、来店したお客様が「閉まっていた」「対応してもらえなかった」と不満を抱き、口コミサイトなどに低評価を投稿するケースが想定されます。

また、価格改定やサービス内容の変更を告知せずに放置していると、「掲載されていた金額と違う」「契約内容が異なる」といったクレームにつながってしまうでしょう。

こうした情報の食い違いは、たとえ悪意がなくても「ずさんな会社」「顧客対応が不誠実」という印象を与えてしまいかねません。

特に近年は、ユーザーがスマートフォンで検索して即座に行動する傾向が強く、古い情報によるトラブルがSNSなどで拡散されるリスクもあります。

セキュリティリスク・改ざん・ハッキングの可能性がある

ホームページを長期間更新しないまま放置すると、セキュリティの危険性が高まります。

特に、WordPressなどの「CMS(コンテンツ管理システム)」やサーバーのソフトを古いまま使っていると、そこにある弱点(脆弱性)を悪用され、サイトの改ざんや不正アクセスのリスクが高まるのです。

例えば、更新をしていない企業サイトの古いバージョンのプラグイン(追加機能)を狙われ、ページが勝手に書き換えられるといったケースが想定されます。

セキュリティを保つためには、CMSやサーバーのソフトを定期的にアップデートし、最新の状態にしておくことが大切です。

年に数回は更新状況を確認し、必要に応じて専門業者に依頼しましょう。

SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。

完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。

問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。

古い技術のままで表示や動作に不具合が出る

ホームページを長く更新せずに古いまま使っていると、スマートフォンや最新のブラウザで正しく表示されず、見づらさや操作の不具合が起きやすくなります。

例えば「文字が小さくて読めない」「ボタンが押せない」「レイアウトが崩れて見にくい」といった状態です。

今は多くの人がスマートフォンからサイトを見ており、こうした不便さがあると「この会社、大丈夫かな」「別の会社を探そう」と思われてしまいます。

また、インターネットの技術は日々進化しており、古い仕組みのままだと最新のブラウザで正しく動作しないこともあるでしょう。

見た目が少し古いだけならまだしも、「動かない」「使いづらい」となると信頼にも関わります。

競合他社に顧客を奪われる

ホームページを更新していない会社は、最新情報を発信し続ける競合に比べて選ばれにくくなります。

理由は、検索エンジンが「有用で信頼できる情報」を重視して評価するため、古い内容のサイトは検索結果で下がりやすくなるからです。

さらに、スマホでの比較が当たり前になった今では、情報が古いサイトや見づらいページはすぐに離脱されてしまいます。

例えば、料金やサービス内容、実績紹介などの更新を止めたままだと、最新情報を発信している他社サイトのほうが信頼され、問い合わせがそちらに流れてしまうケースも少なくありません。

求人・人材採用面でマイナス評価される

採用希望者が企業を調べるとき、多くの場合はまず公式サイトをチェックします。

そこで掲載されている情報が古いままだと、「最近の活動が見えない」「雰囲気が伝わらない」「この会社は大丈夫かな」と感じ、応募をためらってしまうかもしれません。

反対に、採用ページに社員インタビューや社内イベント、最近の取り組みなどを掲載すると、応募者に安心感や親近感を与えられるでしょう。

採用ページは「求人票の補足」ではなく、「会社の顔」のひとつです。

SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。

完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。

問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。

会社がホームページを更新しない原因・理由

企業がホームページを更新しない背景には、いくつかの共通した課題があります。

特に中小企業では、「更新作業に手間がかかる」「HTMLなどの専門的な知識がない」といった理由から、つい後回しにしてしまうこともあるでしょう。

その結果、情報が古くなり、信頼性や検索評価が下がる原因となるのです。

ここからは、下記のようなホームページを放置してしまう主な理由を整理し、改善のヒントを紹介します。

- 更新の必要性を理解していない

- 更新を担当できる人材・時間がない

- 更新にかかる費用や工数が負担になる

- 更新方法や内容がわからない

- システムや外注体制が整っていない

更新の必要性を理解していない

自社のホームページ更新の必要性を理解していない企業は少なくありません。

「放置しても問題ない」「今は他の業務が優先」と考えてしまい、結果として更新が後回しになるケースが多く見られます。

しかし、情報を更新しないままでは、サイトの内容が古くなり、検索順位が下がるだけでなく、利用者からの信頼も失われていきます。

取引先や採用希望者が企業の公式サイトを見たときに、数年前のニュースや古いデザインのままだと、「この会社は動いていないのでは」「今も事業を続けているのか」と不安に思われてしまうでしょう。

ホームページは、会社の「顔」であり、常に最新情報を発信していくことが信頼の維持につながります。

更新を「手間」や「コスト」として捉えるのではなく、継続的に見直していく姿勢こそが、今の時代に選ばれる企業への第一歩となるのです。

更新を担当できる人材・時間がない

ホームページを更新できない理由として最も多いのが、「人手不足」です。

専任の担当者がいなかったり、総務・営業・広報など他業務との兼任で手が回らなかったりするケースが多く見られます。

特に中小企業では、ホームページの運営を担当できる人材を確保できず、「忙しいから後回し」「更新しなくても特に問題ない」と判断してしまう傾向があるかもしれません。

その結果、情報が古いまま放置され、閲覧者に「この会社は活動していないのでは」と誤解されることもあります。

ホームページの更新は「今すぐ利益にならない」業務に見えますが、実際は信頼や集客に直結する重要な要素です。

社内で抱え込みすぎず、継続して情報を発信できる仕組みを整えることが、長期的に企業価値を高めるポイントです。

更新にかかる費用や工数が負担になる

ホームページを更新しない理由のひとつに、「費用や工数の負担」があります。

特に中小企業では、外注費や社内での作業時間がネックになり、「今すぐ必要ではないから後回しにしよう」と判断する場合もあるでしょう。

更新には、デザインの修正費、写真撮影や原稿作成の人件費、システムのメンテナンス費など、目に見えにくいコストがかかります。

社内で対応する場合も、担当者の通常業務との兼務が増え、結果的に時間的コストが負担となります。

そのため、「費用対効果がわからない」「効果が出るまで時間がかかる」と感じ、更新を控える企業も少なくありません。

ホームページの更新費用は確かに一時的な負担になりますが、放置したままでは信用低下や集客減少という「見えない損失」につながります。

更新方法や内容がわからない

ホームページを更新しない理由として多いのが、「更新方法や内容がわからない」というものです。

特に中小企業では、担当者が専門知識を持っていないケースも多く、「CMSの使い方が難しい」「HTML操作の知識がなく、うまく編集できない」「どんな内容を更新すればいいのかわからない」といった声がよく聞かれます。

実際に、WordPressなどのCMSを導入していても、ログイン方法や編集画面の操作に慣れておらず、誤操作を恐れて手が止まってしまうこともあるでしょう。

また、「更新ネタが尽きた」「何を書けばいいかわからない」という理由で、更新のモチベーションが下がるケースも少なくありません。

ホームページの更新は、難しい作業をする必要はありません。

CMSやHTML操作に不安がある場合は、制作会社や外部の運用代行にサポートを依頼するのも効果的です。

更新を止めない仕組みを整えることが、継続的な集客と信用維持につながります。

システムや外注体制が整っていない

ホームページの管理画面が使いにくかったり、制作会社への依頼が手間だったりといった「仕組み上の不便さ」も、更新のハードルを上げてしまいます。

特に、古いCMS(コンテンツ管理システム)を使っている企業では、操作が複雑で「どこを触ればいいかわからない」「間違えたら壊れそう」と不安を感じ、作業が止まってしまうこともあるでしょう。

また、外部の制作会社に依頼しようとしても、次のような理由で更新が後回しになる場合もあります。

- 更新を依頼するたびに見積もり・発注が必要

- 小さな修正でも費用や日数がかかる

- 社内で「誰が依頼するのか」が決まっていない

例えば、トップページの画像を変えるだけでも数日かかるような仕組みでは、タイムリーな情報発信が難しくなります。

その結果、新製品やキャンペーン情報の公開が遅れ、商談や問い合わせのチャンスを逃すこともあるでしょう。

このような問題を防ぐには、

- CMSの操作性を改善する(より簡単な更新ツールに切り替える)

- 更新依頼の窓口を一本化する

といった体制づくりが重要です。

「更新しやすい環境」を整えることこそ、継続的な情報発信を続けるための第一歩となるでしょう。

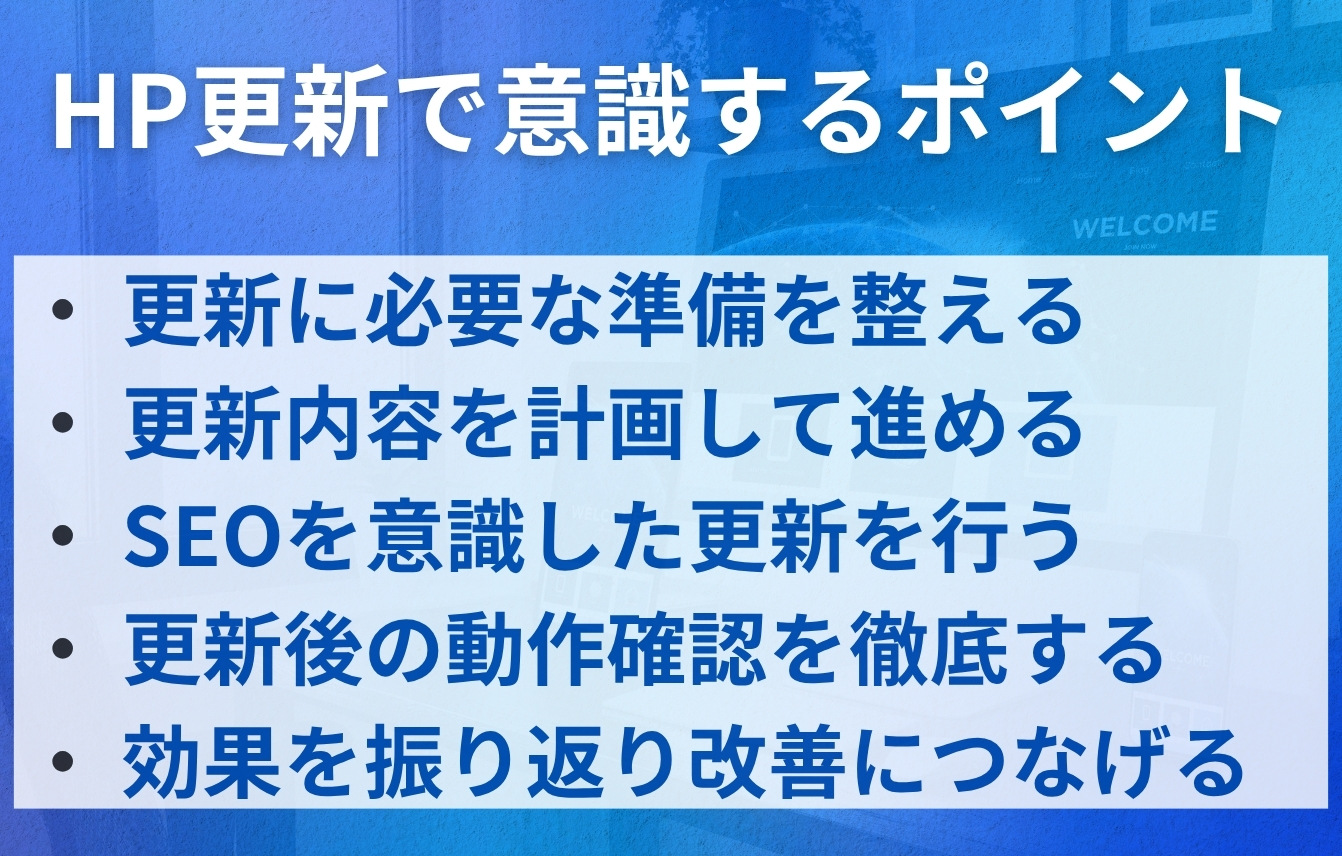

自分でホームページ更新をする場合に意識するポイント

自分でホームページを更新する場合は、思いつきで作業するのではなく、正しい手順と準備が必要です。

更新作業をスムーズに進めるためには、目的や内容を整理し、誤表示やミスを防ぐ仕組みを整えましょう。

ここからは、効果的な更新を行うために押さえておきたいポイントを紹介します。

- 更新に必要な準備を整える

- 更新内容を計画して進める

- SEOを意識した更新を行う

- 更新後の動作確認を徹底する

- 更新後の効果を振り返り改善につなげる

これらを意識することで、効率的かつ成果の出るホームページ運用が可能になります。

SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。

完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。

問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。

更新に必要な準備を整える

ホームページを自分で更新する際にまず大切なのは、「準備を整えること」です。

いきなり文章や画像を差し替えるのではなく、仕組みや手順を理解したうえで作業することが安心につながります。

また、サーバーやドメインといった管理情報も確認しておくことが重要です。

これらが分からないまま操作すると、表示崩れやリンク切れが起きたり、最悪の場合サイトが表示されなくなることもあります。

さらに、更新ツールを活用して作業の手間を減らすのもおすすめです。

あらかじめ更新しやすい環境を整えておくことで、ミスを防ぎながら効率的に情報を発信できます。

そして、更新作業を始める前には、必ずバックアップを取り、何かあっても元に戻せる状態を作っておきましょう。

更新内容を計画して進める

ホームページを自分で更新する際は、思いつきで修正するのではなく、更新内容を計画的に進めることが大切です。

更新には「文章の修正」「画像の差し替え」「リンクの追加」など、複数の作業が関わるため、計画がないと途中で混乱したり、重要な情報を更新し忘れたりすることがあります。

特に、商品やサービスページなど売上に関わる部分では、更新ミスが信用低下につながりかねません。

そこで、更新のたびに「対象ページ」「変更箇所」「担当者」「実施日」を一覧にまとめておくことをおすすめします。

また、更新前後でスクリーンショットを残しておくと、問題が発生したときにすぐ比較できます。

SEOを意識した更新を行う

ホームページを自分で更新する際は、ただ情報を追加するだけでなく、「SEO(検索エンジン最適化)」を意識して更新することが大切です。

SEOとは、Googleなどの検索結果で上位に表示されるように工夫することを指します。

上位に表示されるほど、多くの人にサイトを見てもらえる可能性が高まります。

検索で評価されるためには、次のような基本ポイントを意識して更新しましょう。

| 内容・ポイント | |

| タイトル | 検索されやすいキーワードを入れる(例:「東京 工務店 リフォーム」など) |

| 見出し

(H2・H3) |

内容に関連する言葉を自然に含める |

| 内部リンク | 関連ページや過去の記事にリンクを設定し、サイト内の回遊性を高める |

| 文章構成 | 「誰に」「何を」伝えるかを明確にして書く |

特別な知識がなくても、こうした基本を意識すれば十分に効果を得られます。

SEOを意識した更新は、長期的な集客力と信頼の向上につながる重要なステップです。

更新後の動作確認を徹底する

ホームページを自分で更新したあとは、必ず動作確認を徹底することが大切です。

修正や追加を行った直後は、意図せずデザインが崩れたり、リンクが切れていたりすることがあります。

特に重要なのは、PCとスマホの両方で表示崩れや不具合がないかチェックすることです。

現在、多くのユーザーがスマートフォンからサイトを閲覧しており、スマホで見づらい・ボタンが押しづらいといった問題は、離脱の原因になります。

例えば、トップページに新しい画像を追加した際に、スマホ画面でだけレイアウトが崩れて文字が重なっていた、というトラブルはよくあるケースです。

こうした不具合は、更新時点では気づきにくく、公開後に顧客から指摘を受けて発覚することもあります。

更新後の確認では以下をチェックしておきましょう。

- PC・スマホでデザイン崩れがないか

- 画像・リンクが正しく表示されるか

- 問い合わせフォームが正常に送信できるか

これらを確認するだけでも、ユーザーの信頼を守り、トラブルを防ぐことができます。

更新後の効果を振り返り改善につなげる

ホームページを更新したあとは、その効果を振り返り、次の改善につなげることが大切です。

更新して終わりではなく、「どのページを見られているか」「問い合わせは増えたか」などを確認することで、更新の成果を数値として把握できます。

Google アナリティクスなどの無料ツールを使えば、どのページにアクセスが多いか、どんなキーワードで検索されているかがわかります。

例えば、会社概要ページばかり閲覧されているのに、商品ページのアクセスが少ない場合は、リンクの配置や見せ方を改善する必要があると考えられるでしょう。

ホームページ運用の成否は「更新後の分析と改善」にあります。

アクセス解析の結果を確認し、小さな気づきを次の更新に反映させることが、長期的な集客と信頼構築につながります。

自分でホームページ更新ができない場合の選択肢

ホームページを自分で更新できない場合でも、運用を諦める必要はありません。

社内の体制や目的に合わせて、外部リソースをうまく活用することで、無理なく継続的な更新が可能になります。

主な選択肢は次のとおりです。

- CMSや更新ツールを導入する

- フリーランスに依頼する

- Web制作会社に更新・保守を依頼する

- 社内でできる部分は対応し、難しい部分だけ外注する

それぞれにメリットがあるため、自社の予算や担当者のスキルに応じて最適な方法を選びましょう。

CMSや更新ツールを導入する

ホームページを自分で更新できない場合は、「更新しやすい仕組み」を整えるのがおすすめです。

WordPressやMovable TypeなどのCMS(コンテンツ管理システム)、企業向けのクラウド型更新ツールを導入すれば、専門知識がなくてもブラウザ上で簡単に文章や画像を差し替えられます。

制作会社に依頼するたびに費用や時間がかかる負担も減らせるため、スピーディーに最新情報を発信可能です。

例えば、飲食店や小売業では、メニューやキャンペーン情報を即日更新できるようになり、来店促進にもつながるでしょう。

フリーランスに依頼する

ホームページの更新を自分で行うのが難しい場合は、フリーランスに依頼するという方法があります。

フリーランスのWebデザイナーやライターは、制作会社に比べて費用を抑えやすく、必要なときだけ柔軟に依頼できるのが大きな魅力です。

例えば、「お知らせの追加だけ」「写真を差し替えたい」といった小規模な修正も気軽に相談できます。

依頼前に、これまでの実績や得意分野、制作事例などを確認しておくと安心です。

また、継続的に依頼する場合は、納期の取り決めや連絡方法などをあらかじめ決めておくことで、スムーズなやり取りができます。

Web制作会社に更新・保守を依頼する

ホームページの更新や保守を自社で行うのが難しい場合は、Web制作会社に継続運用を任せるという選択肢もあります。

制作を担当した会社、または別の制作会社に依頼すれば、デザインや構成を理解したうえで適切に対応してもらえるでしょう。

特に、更新を外注する際は、単なる代行ではなくSEOを意識したコンテンツ改善まで対応できる会社を選ぶと効果的です。

デザインや文章の修正に加え、キーワード設計や構成提案まで行ってくれる制作会社であれば、更新のたびに集客効果の向上も期待できるでしょう。

SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。

完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。

問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。

社内でできる部分は対応し、難しい部分だけ外注する

ホームページの更新を効率よく行うには、社内で対応できる部分は自社で行い、専門知識が必要な作業だけを外部に依頼する「ハイブリッド型の運用」が有効です。

すべてを外部に任せるとコストがかさみますが、すべてを社内で抱えると時間やスキルの面で負担が大きくなり、更新が滞る原因にもなります。

「ハイブリッド型」は、お知らせの追加やブログ記事の投稿など日常的な更新は社内で行い、デザイン調整やSEO対策、システム更新といった専門的な作業は制作会社やフリーランスに依頼するといった形です。

成果が出るホームページ施策ならNEXERがおすすめ

ホームページの集客力を高めたい、更新を継続できていないという場合は、専門の業者へ依頼するのがおすすめです。

株式会社NEXERの「AI-SEO Studio」は、記事作成やコンテンツ改善、SEO運用を一貫してサポートするサービスです。

多くの企業では、更新作業が滞ったり、SEO対策をどこから始めればよいのか分からなかったりといった課題を抱えています。

単なる更新代行ではなく、企業の状況に合わせた実践的な運用支援を行うことで、長期的に成果を出せるサイトづくりをサポートします。

SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。

完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。

問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。

会社のホームページの更新頻度はどのくらいが好ましい?

ホームページの更新頻度には明確な正解があるわけではありません。

業種や目的によって最適なペースは異なりますが、共通して大切なのは「継続して最新情報を発信し続けること」です。

例えば、次のような目安があります。

- 更新頻度に絶対的な正解はない

- コーポレートサイトの場合は最低月1回程度

- ブログ・コラムの場合の目安は1〜2週間に1回以上

- ECサイトの場合は新商品・キャンペーンに合わせて

- 採用サイトの場合は募集時期や年度に応じて情報を更新

このように、サイトの目的に合ったペースで無理なく更新を続けることが、信頼と成果を高めるポイントです。

更新頻度に絶対的な正解はない

ホームページの更新頻度には「これが正解」という明確な基準はありません。

なぜなら、業種や目的によって適切な更新頻度は変わるからです。

例えば、飲食店やイベント業のように最新情報の発信が重要な業種では、週に1回程度の更新が理想的です。

一方で、企業紹介や採用メインのサイトでは、月1回や四半期ごとの更新でも十分なケースがあります。

つまり、更新頻度の多さよりも大切なのは、「継続性」と「質」です。

内容が充実していて、訪問者が求める情報を定期的に得られることが信頼につながります。

更新頻度にこだわりすぎる必要はなく、自社の体制で無理なく続けられるペースで質の高い情報を発信し続けることが重要です。

コーポレートサイトの場合の目安

コーポレートサイト(企業の公式ホームページ)の場合、最低でも月1回程度、会社のニュースや実績を更新するのが望ましいといえます。

企業サイトは「会社の信頼を示す名刺代わり」の役割を持つため、古い情報のまま放置されていると「活動していない」「経営が停滞している」といった印象を与えてしまうからです。

特に採用や取引先からの信用を重視する企業にとって、定期的な情報発信は信頼維持のために欠かせません。

更新内容は、大きなニュースでなくても大丈夫です。

例えば、以下のような情報を月1回の目安で追加するだけでも十分効果があると考えられるでしょう。

- 新しい取引・導入事例の紹介

- 社員の表彰やイベントレポート

- 採用情報や募集状況の更新

- メディア掲載や受賞歴の報告

コーポレートサイトは「頻繁な更新」よりも「定期的に続けること」が大切です。

最低でも月1回を目安に、自社の動きを発信し続けることで、信頼と活気のある企業イメージを保ちましょう。

ブログ・コラムの場合の目安

ブログやコラムを運営する場合、SEO強化や情報発信を目的とするなら、1〜2週間に1回以上の更新が理想的です。

理由は、検索エンジンが「定期的に新しい情報を発信しているサイト」を高く評価する傾向にあるためです。

また、ユーザーにとっても「最新の情報が得られるサイト」は信頼度が高く、再訪やシェアにもつながるでしょう。

特に専門性のある業種(法律、医療、建設、ITなど)では、定期的なコラム発信が「知識のある会社」としてのブランディングにも効果的です。

ブログやコラムの更新は「量」よりも「継続性」が大切です。

忙しい時期は短い記事でも構いませんが、1〜2週間に1本を目安に、読者の役に立つ内容をコツコツ発信し続けることで、SEO効果と企業の信頼性を高められます。

ECサイトの場合の目安

ECサイト(ネットショップ)の場合、新商品やキャンペーンに合わせて随時更新することが大切です。

ECサイトでは「商品情報の鮮度が命」といえるほど、常に最新の情報を発信し続けることが売上に直結します。

そのため、商品画像や価格、在庫状況、セール情報などが古いままだと、ユーザーの信頼を失い、購入機会を逃す原因になりかねません。

特に近年は、スマートフォンでの購買が主流となっており、ユーザーはリアルタイムで更新されるサイトを好みます。

検索エンジンは「更新頻度が高く、内容が新しいページ」を優先的に評価する傾向があるため、SEO対策の面でも効果があります。

更新を後回しにせず、常に新鮮で信頼できる情報を届けることで、ユーザーの購買意欲と再訪率を高められるでしょう。

採用サイトの場合の目安

採用サイトの場合、募集時期や年度に応じて情報を更新し、応募者に最新の情報を届けることが非常に重要です。

採用情報が古いままだと「この会社はもう募集していないのかな」「採用活動をしていないのかも」と誤解され、応募のチャンスを逃してしまうかもしれません。

また、採用サイトは企業の「顔」として見られることが多く、情報が更新されていないだけで「活気がない」「社員の入れ替わりが少なく閉鎖的」といったマイナス印象を与えることもあります。

特に新卒採用では、年度ごとにスケジュールや募集要項が変わるため、最低でも年1回の大幅更新+随時のニュース更新を行うのが理想です。

採用サイトの運用では頻度よりも「タイミング」と「鮮度」が大切です。

「ホームページ更新しない会社」に関するよくある質問

ホームページを更新したのに更新されない原因はなんですか?

多くの場合「ブラウザのキャッシュ(以前のデータを一時的に保存する仕組み)」が原因です。

まずは、ページを再読み込みする「スーパーリロード」やキャッシュの削除を試してみましょう。

それでも反映されない場合は、CMSで「下書き保存」のままになっていないか、またはサーバー側で反映に時間がかかっていないかを確認します。

ホームページの更新作業を外注すると費用はどのくらいかかりますか?

費用は依頼内容やサイト規模によって異なります。

簡単なお知らせ更新なら5,000円前後、ページ修正や画像差し替えなどは1〜3万円程度が相場です。

定額プランを提供している制作会社もたくさんあるので、更新頻度が多い場合はコストを抑えやすい契約形態を選ぶのがおすすめです。

ホームページを更新したらSEO効果はすぐに出ますか?

SEOの効果はすぐには現れません。

検索エンジンが新しい情報を評価するまでには通常、数週間から数か月かかります。

重要なのは、定期的に良質なコンテンツを更新し続けることです。

更新のたびに検索エンジンがサイトを巡回し、信頼性が高まっていく仕組みのため、短期的な結果よりも、半年〜1年単位で改善を見ていくのが現実的です。

ホームページのどんな内容を優先的に更新すべきですか?

まずは「企業情報」「商品・サービス内容」「最新のお知らせ」など、ユーザーが信頼を判断する情報を優先的に更新しましょう。

採用ページや実績紹介も閲覧が多いページのため、古い内容は早めに見直すことが大切です。

特に営業時間や価格などの情報が古いと、誤解やクレームにつながるおそれがあります。定期的な点検を習慣化しましょう。

ホームページ更新しない会社のデメリットまとめ

ホームページを更新しない会社は、信頼性や集客力の低下といった大きなデメリットを抱えます。

古い情報のままでは「活動していない会社」と見られやすく、顧客離れや問い合わせ減少を招きかねません。そして、セキュリティ面でもリスクが増大します。

自社ではホームページの更新が難しいという場合は、実績のある専門業者に相談するのもおすすめです。

NEXERでは記事作成・コンテンツ改善・SEO運用まで一貫して対応しています。まずはお気軽にご相談ください。