AIO・SEO

AIO・SEOブログ

SEO対策は意味ない・オワコンと言われる理由!時代遅れからAIを味方に変えるやり方

2025.11.12 SEO

この記事の監修SEO会社

株式会社NEXER

2005年にSEO事業を開始し、計5,000社以上にSEOコンサルティング実績を持つSEOの専門会社。

自社でSEO研究チームを持ち、「クライアントのサイト分析」「コンテンツ対策」「外部対策」「内部対策」「クライアントサポート」全て自社のみで提供可能なフルオーダーSEOを提供している。

SEOのノウハウを活かして、年間数百万PVの自社メディアを複数運営。

「SEO対策は意味ない」、「SEOはオワコン」。

SEOのことをリサーチしていると、そんな噂を耳にすることがあります。

結論から言うと「SEO対策は意味ない・オワコン」という噂は、半分は間違いです。

分かりやすく言うと、AI時代になっても時代遅れの古いやり方をしていると「意味がない・オワコン」なだけです。

つまり、AIを味方に付けた最新のSEO対策は、むしろチャンスと言えます。

SEO対策が意味ないと言われる理由には「個人や運用の問題」に原因があり、オワコンと言われる理由にはAIによる「環境・時代の変化」が原因にあります。

この記事では、これらの誤解を解き明かして、時代遅れで無駄なSEO対策と、AIを味方に成果を出す最新のSEO対策のやり方を紹介します。

SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。

完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。

問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。

目次

「SEO対策は意味ない」と言われている理由

「SEO対策は意味ない」といわれる理由の多くには、個人や運用の問題に原因があります。

Googleの評価基準が変わったことで、一個人では競合記事に太刀打ちできなくなってきたと感じる人が増えています。

ただそれは、古いやり方を続けて成果が出ずに諦めてしまっているケースもあるため、理由を明らかにしてチャンスを見い出すことが大切です。

「意味がない」と言われる代表的な理由を3つ解説します。

権威性が求められ個人ブログが不利になったから

Google検索では、近年、特にE-E-A-Tが強く求められるようになってきました。

E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の略です。

コンテンツ(記事)に、この要素が多く含まれていると、Googleは高く評価し表示順位を上げるようになっています。

Googleが、E-E-A-Tを求めるようになった流れを以下にまとめておきます。

Googleの「E-E-A-T」評価基準の歴史の変遷

2016年以前 健康・医療関係において専門性のない粗悪な記事が量産されていた

2017年12月 日本語圏で健康アップデートを実施

(参考:Google Search Central Blog 医療や健康に関連する検索結果の改善について)

2018年8月 コアアップデートを実施。俗に「Medicアップデート」と呼ばれる

2018年8月以降 YMYL領域で大幅な順位変動が起こり、話題となる

(YMYL領域とは、医療・健康・金融・法律などの分野)

2022年12月 E-A-TからさらにExperience(経験)を追加し、今の「E-E-A-T」評価基準となる

(参考:Google Search Central Blog 品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加)

このような流れにより、専門性が希薄な個人ブログを運営していて、検索順位が下がった人の中から、もうやっても「意味がない」と言われるようになったのです。

ただし2022年に、E-A-TからExperience(経験)が加わったことで、実体験に基づいたレビューや体験談を含んだ記事は評価されることとなり、個人にもチャンスがある環境と言えます。

コンテンツが飽和状態で差別化が難しいから

現在、Googleの検索結果は、どんなキーワードで検索をしても、似たような記事で溢れかえっています。

特に競合キーワードの検索結果は、1位から10位までタイトルまでもが同じようなものが乱立し、ウェブコンテンツ全体が飽和状態にあると言えます。

新しい記事を書こうとしても、すでに似たような記事が山のように存在しているのです。

このような状況で、独自性や新しい価値観を生み出すことは容易ではなく、差別化できるオリジナリティを持ち合わせていない人にとっては、SEOをやっても「意味がない」ように感じてしまうのです。

しかし、先ほども触れたように「E-E-A-T」のExperience(経験)を意識すれば、十分差別化のチャンスはあります。

例えば、プロのシェフが書いた「最高のパスタの作り方」という記事は、専門性、権威性、信頼性(E-A-T)で高い評価を得られます。

しかし一方で、一般人の「100回失敗した末に完成した究極のパスタの作り方」という記事で、100回の失敗の中で学んだ経験を盛り込めば、一般人の記事でも上位に表示できるチャンスがあるのです。

短期の効果を期待して失敗したと諦めているから

SEOは、広告のように即効性のある施策ではありません。

サイトの規模や、狙うキーワードにもよりますが、SEOの効果を実感するには、短くても3〜6か月程度の時間を要します。

SEO対策が、このような中長期的な施策であることを知らない人が意外と多いのです。

そのような人から「1か月、真剣にやったけどなんの意味もなかった」というような意見が出てくるのは、当然とも言えます。

特に新規で立ち上げたばかりのサイトは、ドメイン評価がほぼないので、上位記事と同等の魅力的な記事を書いているのに上位表示されないと感じるシーンが多くなり、余計に「意味がない」と感じてしまうのです。

「SEO対策はオワコン」と言われている理由

「SEO対策はオワコン」と言われている理由には、Google検索の仕様やAIツールの進化による、環境や時代の変化に原因があります。

検索結果の表示や、AIツールの誘惑が多い環境で、従来のSEOが通用しなくなったのではと危惧する人が増えているからです。

しかし「SEOがオワコン」になったのではなく、「古いやり方がオワコン」になっただけで、SEOはAIと共存して成果を上げられるチャンスがあります。

まずは「オワコン」と呼ばれる理由を、深掘りして解説します。

SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。

完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。

問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。

Googleのアルゴリズム変動が頻繁で順位が安定しないから

Googleは、年に数回「コアアップデート」と呼ばれる大規模な検索アルゴリズムの改良を行っています。

これによって、昨日まで高い順位を維持していた記事が突然順位を落とすケースもよくあります。

以下は、Googleが直近でおこなったコアアップデートの履歴です。

| 西暦 | コアアプデ回数 |

|---|---|

| 2024 | 4回(3月、8月、11月、12月) |

| 2023 | 4回(3月、8月、10月、11月) |

| 2022 | 2回(5月、9月) |

| 2021 | 3回(1月、7月、11月) |

参考:Google Search Status Dashboard

このように、年に3回程度は行われていることが分かりますが、いつ行われるかは不規則でまったく分かりません。

またこのコアアップデート以外にも、レビュー記事などに関わる「product reviews update」と呼ばれるような、細かいアップデートも頻繁に行われています。

SEOはこのように、Googleのアルゴリズムに依存しているため、頑張って順位を上げても順位変動に左右されやすく「SEOはオワコン」だと感じる人が増えています。

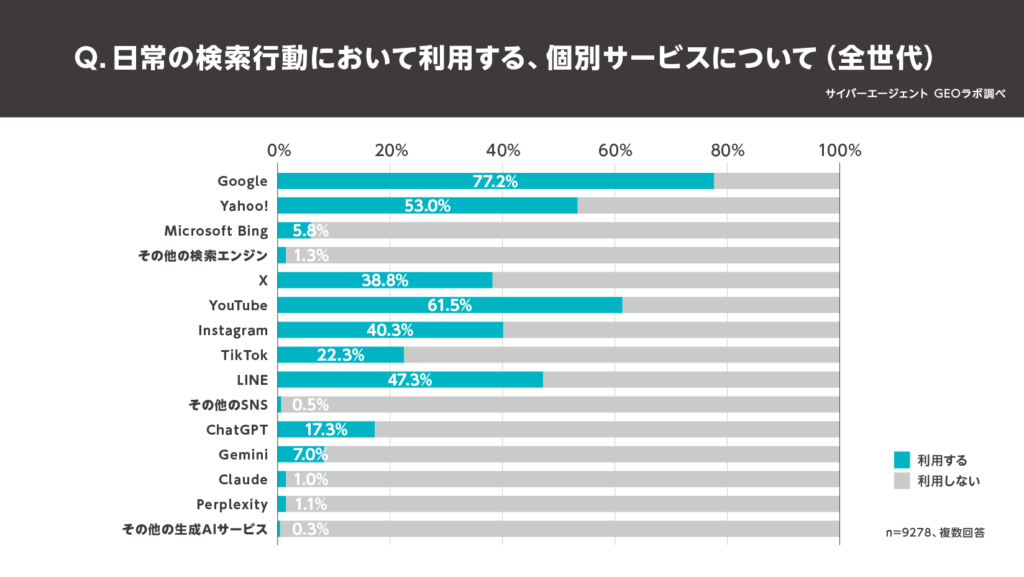

調べ事をAIでする人が多くなったから

画像引用:サイバーエージェント GEOラボ 生成AIのユーザー利用実態調査

ChatGPTのような対話型で簡単に応えてくれるAIツールの登場によって、ユーザーが「検索せずにAIに聞く」機会が徐々に増えてきています。

これは、ネット広告事業を行うサイバーエージェントが2025年に行った、全国10代~60代の男女9,278名にした、生成AIの利用に関する調査です。

依然、GoogleやYahoo!といった検索エンジンや、SNSやYoutube動画で調べものをする人が多いことが分かります。

ただ一方で、ChatGPTを含む生成AIツールすべての利用者を合計すると、26.7%とそれなりにいることが分かります。

これは全世帯での調査ですが、例えば10代だけに絞ると、「ChatGPT」と「Gemini」の合計だけで55%になることが判明しています。

このデータからも、ユーザーの情報収集手段が徐々にAIに切り替わっているのは明らかで、この現状を「オワコン」と捉える人が多いのです。

AI Overviewsで解決するケースがあるから

2024年、Googleは検索結果に「AI Overviews(AIによる概要)」という機能を搭載しました。

これは検索結果画面の上部に、検索キーワードに対する回答を、AIが要約して表示する機能です。

これによって、ユーザーは記事をクリックせず、「AI Overviews」を見ただけで問題が解決するというケースが増えました。

一見すると、SEOの価値が薄まったようにも感じられますが、この「AI Overviews」は情報の参照元となる記事を右に表示します。

つまり「AI Overviews」から、参照元の記事に飛んでくるという新しい導線ができたことになります。

広告やナレッジパネルの面積が大きいから

近年、検索結果ページには広告枠やナレッジパネル、Googleマップなど、通常の記事以外の要素が表示される面積が増えています。

先ほど紹介した「AI Overviews」も、まさにそれらの内の一つです。

特に商業的なキーワードになると、ユーザーが最初に目にするものの多くは広告枠となり、SEOの検索順位1位の記事は、スクロールしないと見えないという状況が起こっています。

このような、検索結果画面の構造により「SEOはオワコン」と感じる人が多くなってきています。

ただし、広告枠が上位を占有しているからと言って、広告枠の方がSEO1位の記事よりクリックされているかと言えばそうでもありません。

(参考:FirstPageSage Google Click-Through Rates (CTRs) by Ranking Position in 2025)

Google検索横に「AIモード」が搭載されたから

2025年、Googleは検索窓の右横に「AIモード」を搭載しました。

これは、検索窓にキーワードを入力し、「AIモード」を押すだけですぐに対話式のAIツールが起動し、回答を生成してくれる機能です。

回答に不満があれば、そこから追加で質問することもできます。

この機能の登場によって、Google検索をする人が減少し「SEOがオワコン」になると危惧している人が増えています。

ただこの「AIモード」も「AI Overviews」と同様に、ウェブ上の記事を参照して回答を生成しています。

参照元となる記事は右に表示されるので、クリックして簡単にその記事に飛ぶことが可能です。

SEO対策は「意味ない・オワコン」ではなくチャンス

AIの進化やアルゴリズムの変動により、SEO対策は「意味ない・オワコン」と言われますが、それは逆にチャンスでもあります。

というのも、AIにはオリジナリティがありません。

必ず何かしらの価値のあるコンテンツから情報を参照しています。

その価値のある情報源になることができれば、AIツールからのアクセス流入を増やすチャンスになります。

Google検索の上位クリック率は依然高い

SEOの研究を行っている米国のFirst Page Sageという調査会社によると、AIが台頭してきた2025年においても、Google検索の1位の記事は39.8%のクリック率と高い数値を示しています。

ちなみに、1~5位のクリック率を合計すると81%ととなり、依然Google検索での上位記事のクリック率は高い水準を維持していることが分かります。

このデータを見てもなお、「SEOがオワコン」と断定するのは、難しいのではないかと思います。

SEOの上位記事で高いクリック数を維持しながら、「AIモード」「AI Overviews」からの流入も増やすことができれば、SEO記事が持つ集客力をより強固なものにすることができます。

| 検索結果 | クリック率 |

|---|---|

| リスティング広告1 | 2.1% |

| リスティング広告2 | 1.4% |

| リスティング広告3 | 1.3% |

| リスティング広告4 | 1.1% |

| 検索順位 1位 | 39.8% |

| 検索順位 2位 | 18.7% |

| 検索順位 3位 | 10.2% |

| 検索順位 4位 | 7.2% |

| 検索順位 5位 | 5.1% |

| 検索順位 6位 | 4.4% |

| 検索順位 7位 | 3.0% |

| 検索順位 8位 | 2.1% |

| 検索順位 9位 | 1.9% |

| 検索順位 10位 | 1.6% |

*スニペットやAI Overviewがある場合、約38.9〜42.9%、地図情報などが表示される場合、約23.7%

**スニペットやAI Overviewがある場合、約27.4〜29.5%、地図情報などが表示される場合、約15.1%

参考:First Page Sage「Google Click-Through Rates (CTRs) by Ranking Position in 2025」

体験談や一次情報はAIに選ばれる理由になる

AIは、ウェブ上の信頼できる情報を参照し、それらを学習して回答を生成しています。

「ChatGPT」や「AI Overviews」などが回答に参照するのは「一次情報や実体験」を含む記事が多いです。

これはそうしないと、AIは信頼性の高い回答を導けないからです。

一次情報や実体験には、以下のようなものがあります。

実際の経験を記事で活かす具体例

- 実際に購入・使用した商品のレビュー

- 店舗や現場での取材・写真付きレポート

- 自社サービスを利用した顧客の声や改善プロセス

- 自分自身の失敗談や試行錯誤の過程

- 専門分野で得た独自データや分析結果

もし、AIが学習した理論だけでこれらを再現しようとすると、架空の空想話になってしまいます。

だから、AIは一次情報や実体験を優先的に参照するのです。

AIに取り上げられる記事は、検索以外の経路からもアクセスを得られるため、むしろチャンスが広がったと言えるでしょう。

SEO対策で得た顧客理解力はAI時代にこそ武器になる

SEOを実践する中で身に付く「顧客理解力」は、AI時代にこそ役立つスキルの一つです。

SEOによる顧客理解力は、大きく分けると3つあります。

①顧客属性の理解

Googleアナリティクスを通じて、ユーザーの年齢層・地域・デバイスなどを把握する力。

どんな人が・どの環境から・どの時間帯に訪問しているかを分析できることで、的確なターゲティングやAI広告運用に応用できる。

②ニーズの理解

検索キーワードから「ユーザーが何を求めているか」を読み取る力。

単語の裏にある悩み・目的を分析し、検索意図を満たすコンテンツを作るスキルは、AIに参照されるためのコンテンツ制作に応用できる。

③ユーザビリティへの理解

滞在時間・離脱率・クリック動線などから、ユーザー体験を改善する視点。

「見やすい・使いやすい・迷わない」設計を考える力は、AIからのサイト流入者を逃さないために役立つ。

これら3つの顧客理解力があれば、成長が目まぐるしいAIの進化にも柔軟に対応して、SEOで成果を上げられるようになります。

時代遅れの意味のないSEO対策は失敗するだけで無駄!

SEO対策は、正しく知識を持って実践すれば今でも有効な手段の一つですが、古いやり方を続けていては成果は出ません。

特にGoogleの品質評価が厳粛になっていく中で、旧来の「数と量」でごまかすようなSEO対策は通用しなくなっています。

ここでは、いまだに行われがちな「時代遅れの無駄なSEO対策」を紹介し、それがなぜ無駄なのか原因についても解説します。

SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。

完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。

問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。

過度なキーワードの詰め込み

昔は「キーワードを多く詰め込めば順位が上がる」と思われている時代がありました。

またタイトル、見出しに無理やりキーワードを詰め過ぎた記事は、目次を見た時にも視認性が悪く、どこか「おかしい」と感じやすくユーザーの離脱につながってしまいます。

現在のSEOで求められるのは、自然なキーワード配置と検索意図を満たす文章です。

以下に、具体的な例を挙げておきますので、参考にしてください。

キーワードを詰め込んだだけの記事

H2:SEO対策で上位表示するためのSEO対策

H3:SEO対策で上位を取るためのSEOキーワード選定のSEOコツ

H3:SEO内部対策とSEO外部対策を同時に行うSEO手法

H3:SEOライティングでSEO評価を上げるSEOコンテンツの作り方

自然で検索意図を満たす記事

H2:SEO対策で成果を上げるための3つの基本

H3:ユーザーの検索意図を正確に理解する

H3:サイト構造と内部リンクで回遊性を高める

H3:経験と専門性を示して信頼される記事にする

創意工夫のないAI記事を量産

生成AIを使えば、記事を短時間で大量に作成することが可能です。

しかし、生成AIで出力されたままの文章は、情報の信頼性が希薄で、人に読ませる文章としての粗も目立ちます。

AIは、既存の情報をまとめて最適化しているだけであって、情報としての価値は薄いです。

AIツールを使うことが完全にアウトではありませんが、もし使うのであれば、AI出力させたものに人間にしか出せない付加価値を付けて、自分の言葉に置き換えていく補正作業は必須になるでしょう。

怪しい被リンクの購入や相互リンクに頼る

被リンクの獲得は、今でもSEO評価の重要な要素の一つですが、不自然な被リンク対策は時代遅れです。

一時期は、被リンクを購入したり、相互リンクサイトを頼りに順位を上げる手法もまかり通っていました。

現在のSEOで重要なのは、自然な被リンクです。

例えば、専門性の高い記事を書いて、それが他サイトから信頼できる情報として引用されたりすることです。

これは、現在のSEOの基本の考え方でもあるE-E-A-Tを強化していくことで、自然と他サイトから引用したくなるコンテンツにつながっていきます。

時代遅れのオワコンにならないためのSEO対策

AI時代において「SEO対策はオワコン」ではなく、より戦略性が増し成果を出せる施策になりました。

AIとユーザーの両方に選ばれるコンテンツを意識することで、SEO記事の集客効果を最大限に引き出すことが可能になります。

ここでは、時代遅れにならないための最新のSEO対策で意識すべきポイントを3つ紹介します。

AIに選ばれるためのSEOライティングの具体例

「ChatGPT」や「AI Overviews」のような生成AIは、分かりやすく整理された文章を好む傾向があります。

分かりやすく整理された文章とは、単に読みやすい文章のことではありません。

構造的に読みやすいか、という部分が重要になってきます。

以下に、AIに選ばれるためのSEOライティングの具体的な例をまとめました。

文章構造を分かりやすくする

AIは「結論」→「理由」→「具体例」→「まとめ」のような、整理された文章構造を好む

(例)

結論:朝にコーヒーを飲むと、仕事がはかどります。

理由:カフェインで頭がすっきりして、集中力が高まるからです。

具体例:例えば、朝のメールチェック前に1杯飲むと、作業効率が上がります。

まとめ:朝のコーヒーは「気分転換」と「集中力アップ」を同時に叶える、最強のルーティンです。

結論を手前に持ってくる構造は、AIが現れる以前からSEOの基本にもなっています。

Q&A要素を取り入れる

AIはタイトルを疑問系にし、本文で答える形式を好む

(例)

(見出しタイトル)

「なぜ、朝のコーヒーは体にいいの?」

(本文)

朝のコーヒーは、適量であれば体に良い影響があります。

カフェインが眠気を抑え、集中力を高める効果があるためです。

ただし、飲みすぎると胃に負担をかけたり、カフェイン中毒になったりするので、1日2〜3杯が目安です。

Q&A要素は、記事の最後の補足にあたる「よくある質問コーナー」に取り込むのも一つのテクニックです。

E-E-A-T強化で価値あるコンテンツを意識

Googleが重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、AI時代にこそ重要な評価軸です。

以下に、E-E-A-Tを意識した文章と、そうでない文章を比較しました。

多くの情報を網羅していても、誰の体験なのか、また情報の根拠となるものが明確でないと、Google評価も低く、AIにも選ばれない文章になってしまいます。

E-E-A-Tを意識した文章

私は冬になると風邪を引きやすいのですが、昨年から医師にすすめられた「加湿+うがい」を徹底したところ、例年よりも風邪を引く回数が明らかに減りました。

○○先生(内科専門医)によると、湿度40〜60%を保つことでウイルスが空気中に広がりにくくなるそうです。

この記事では医師監修のもと、筆者自身の実践した方法と、そこで分かった注意点を解説していきます。

※ 経験(自分の体験)、専門性(医師の知識)、権威性(専門医による監修)、信頼性(事実と根拠の明示)

E-E-A-Tを意識していない文章

風邪を予防するには、手洗いやうがい、加湿が大切です。

室内の湿度を40〜60%に保つとウイルスが減ると言われています。

また、栄養バランスの取れた食事と十分な睡眠を心がけることも重要です。

最近ではマスクの種類も多く、市販の加湿器を使えば簡単に対策できます。

これらを日常的に実践すれば、誰でも風邪を引きにくくなるでしょう。

※情報量が多いだけで、誰が書いたか・元となる根拠が不明。

読者目線に立って比べてみても、E-E-A-Tを意識した文章の方が、興味をそそって参考にしたくなる内容になっていることが分かります。

「SEO」×「SNS」で相乗効果を狙う

現代のSEO対策は、上位記事を狙うことだけが施策ではありません。

ここではSNS毎に、SEOとの相乗効果を狙える施策をまとめました。

X(旧:Twitter)

記事公開と同時に、記事URL+タイトル+要点を短くまとめた投稿で拡散を狙う。

「引用リプライ」で過去の関連記事を紐づけて、サイト内回遊を促進。

Instagram

記事内容を1枚画像やリールで要約し、プロフィールリンクからサイトへ誘導。

ストーリーズで記事URLリンクを貼り、ハイライトにまとめ、サイト内回遊を促進。

TikTok

魅力的な投稿で若年層にブランド認知を広げる。

記事のハイライトを短尺動画で投稿し、コメント欄にURLを記載。

YouTube

記事の要点をまとめた動画を投稿し、概要欄に記事URLを掲載して動画から誘導。

Google検索結果に動画サムネイルが表示されることもあり、そこからの流入も狙える。

SNSは、ユーザーとの距離が近いプラットフォームです。

ユーザーの意見に対して丁寧なリプライを返していくことで、自分たちのファンを増やしていくことができます。

SNSで重要なことは継続性です。

更新頻度と投稿コンテンツの質を維持することが課題になります。

SEO対策は自分でできる?外注する?の判断基準

SEO対策は、自社で行うことも、専門の会社に外注することも可能です。

ただし「人・時間・知識・継続力」などによって、どちらが会社にとって最適な方法かを判断する必要があります。

ここでは、自分で進めるか、外注するかを見極めるための3つの判断基準を解説します。

SEO業界20年、取引実績5,000社で多種多様な企業様の課題解決と成長をサポートしてまいりました。

完全内製の一貫体制でSEO支援を行い、専属のSEO研究チームが「分析→実装→検証→改善」 のサイクルを高速で回します。

問い合わせ増加・ブランディングを全力でサポートいたします。

コンテンツ制作にリソースを割けるか?

SEO対策で、特に工数がかかるのがコンテンツ制作です。

1本の記事を仕上げるだけでも、キーワード選定、構成作成、執筆、アイキャッチ画像作成、WordPress入稿のように複数の工程を踏む必要があります。

これらを一人ですべて行うのは、あまりにも負担が大きく、可能だとしても記事の更新頻度は極端に遅く、成果を出すことが難しくなります。

もしくは、記事作成だけを外注し、内部施策を自社でやるというように、部分的に外注をして運用していくことも一つの手段です。

外注の判断ポイント

- 複数人、SEO担当者を充てられるか

- 安定して継続的に記事投稿、更新が可能か

SEOの知識や知見を持つ人材が社内にいるか?

SEO対策は、「良い記事を書けば順位が上がる」という単純な構造ではありません。

Googleのアルゴリズム理解に加え、内部リンクの最適化、ページ構造の設計、表示速度の改善、モバイル対応のように、記事以外の内部施策で評価を上げることも重要です。

社内にSEO経験者がいるなら、その人の知見をもとに内製化して、PDCAサイクルを回す体制を整えることができます。

一方で、知識がないまま見よう見まねで運用しても、成果を出すには時間がかかります。

外注の判断ポイント

- SEOの経験者や知見を持った人がいるか

- WordPress、Googleアナリティクスなどのツールを使いこなせる人がいるか

長期運用していけるか?

SEO対策は、短期で成果が出るものではなく、継続して施策を積み上げていくことで効果が出る施策です。

そのため、成果が出るまでに3〜6か月ほどかかるケースも多く、途中で施策が滞ってしまうと、積み上げてきた評価を維持することも難しくなります。

Googleはコアアップデートも頻繁なため、柔軟にSEO環境の変化に適応して、改善していくことが求められます。

このようなことから、SEO対策は長期運用できる体制が欠かせません。

もし、運用期間をもっと短期で考えていた場合は、考えを改めなおす必要があります。

また、担当者も兼任でコロコロと入れ替わるよりは、同じ人がPDCAを回していく方が成果は出やすいです。

無理な場合は、外注を検討した方がいいでしょう。

外注の判断ポイント

- 長期的に施策を継続できるだけの人的リソースがあるか

- 担当者の入れ替えが少なく、専任として対応できる体制があるか

SEO対策にかかる費用

SEO対策にかかる費用は、社内で行うか、外注するか、によっても大きく異なります。

社内に担当者を置いて取り組めばコストは抑えられますが、人件費はかかります。

一方で外注すれば、手間もなくなり効率は上がるものの、その分コストは上がります。

自社の予算や、社内のリソースに合わせて、適切な手段を取る必要があります。

社内でやるなら無料(内製化)

SEOは、広告のようにクリック課金が発生しないため、社内だけで始めれば無料でできる施策です。

ただ、注意しなければいけないのが、人件費がかかるということです。

またSEOの成果の出る早さからも、最低でも半年くらいは継続して運用することを想定する必要があります。

ただ、SEOの内製化にはメリットも多く、ノウハウが社内に蓄積されるのと、自社の強みを理解した人がSEO対策をすることで、外注に比べてより魅力的なコンテンツを作れる可能性があります。

SEOを外注した場合の費用相場

SEOを外注する場合、依頼内容によっても大きく異なります。

ざっくりとですが、SEO対策の施策別の費用相場は以下のようになっています。

SEO対策の費用相場

- SEOコンサルティング:月額 10〜100万円

- コンテンツSEO:月額 10〜50万円 / 1記事 5,000円〜5万円

- SEO内部対策:月額 10〜100万円

- SEO外部対策:月額 10〜50万円

費用相場には、大きな幅があります。

これは、対策する対象によって難易度や工数が大きく異なるためです。

例えば、競合キーワードよりも指名ワード(社名やサービス名)の方が上位は狙いやすいので、費用は安くなります。

またサイト規模が大きいと、チェックする対象が増えるため、工数がかさみ費用は高くなります。

他にも依頼者の会社の認知度や、サイトを0から立ち上げるかどうかでも、難易度が変わり費用は変動します。

大切なのは複数社から見積もりを取って、予算と課題に合った会社を見つけることです。

まとめ:AI時代のSEO対策は量より質、意味ないのは古いやり方だけ

「SEO対策は意味ない・オワコン」という声の多くは、AIの環境の変化に対応できずに古いやり方で成果が出せず、そのような勘違いをしているケースが多いです。

上位記事のクリック率は、依然高い数値を維持しており、AIツールからの新たなアクセス流入が期待できる環境が整っています。

(2025年の1~5位のクリック率を合計すると81%→参考記事)

これは、SEOにチャンスが来たと捉えるべきです。

E-E-A-Tを意識した質の高いコンテンツを作ることで、AIに選ばれやすく、ユーザーからも信頼を得られるようになります。

そして、検索結果とAIツールの両方からアクセス流入を増やせれば、これまで以上の成果を上げられる可能性があります。

AIは数年どころか、数か月単位で進化をしていっており、今後もこの劇的な変化に柔軟に対応する姿勢が求められます。

まずはSEOで基盤を固めて、その上でAIを味方に付けた新しいSEO対策で、成果を最大限に高めていきましょう。