BLOG

ブログ

【SEO会社が教える】SEO対策とは?最新のSEO対策方法を徹底解説!

2024.08.01 記事制作

この記事の監修SEO会社

株式会社NEXER

2005年にSEO事業を開始し、計5,000社以上にSEOコンサルティング実績を持つSEOの専門会社。

自社でSEO研究チームを持ち、「クライアントのサイト分析」「コンテンツ対策」「外部対策」「内部対策」「クライアントサポート」全て自社のみで提供可能なフルオーダーSEOを提供している。

SEOのノウハウを活かして、年間数百万PVの自社メディアを複数運営。

「SEO対策ってよく聞くけど何をすればいいの?」「SEO対策ってそんなに重要なの?」

サイト運営を始めたばかりの方の中には、このようにSEOに対して疑問に思っている方も多いかもしれません。

しかしSEOは検索結果の上位表示を獲得し、ユーザーや収益を増やすためには必須です。

優れたコンテンツを制作しても、検索結果に表示されなければ見てもらえません。そのため、サイトを運営していく上でSEOは不可欠なのです。

「SEO対策を始めなければ」と思ったら、SEOの意味や具体的な手法をきちんと理解してきましょう。

今回は、下記についてお話しします。

- SEO対策とは

- 検索順位の評価基準

- SEO対策の流れ

- 具体的なSEO対策方法

この記事では、SEO会社である株式会社NEXERが実際に現場で使われているSEO対策を紹介します。

この記事を見れば、検索順位の決定方法から、SEO対策の考え方、具体的なSEO対策のやり方まで全てご紹介します。

先に結論から言えば、SEO対策では以下の5種類の対策をおこなう必要があります。

具体的な対策方法は、対策方法をクリックすれば、該当箇所まで飛べるので、部分的に確認したい方はご活用ください。

| 順位上昇に必要な要素 | SEO対策方法 |

| ①質の高いコンテンツ | 品質の高い記事の作成(コンテンツ対策) |

| ②信頼性の高い情報 | 経験・専門性・権威性を示す対策(E-E-A-T対策) |

| ③ユーザーや他のサイトから支持 | ドメインの強化施策(外部対策など) |

| ④優れたページエクスペリエンス | ユーザーを満足させる対策(ページエクスペリエンス対策) |

| ⑤内部ソースの最適化 | サイト情報をGoogleに正しく伝える対策(内部対策) |

目次

- 1 SEO対策とは

- 2 SEO対策の種類

- 3 SEOのメリットや効果

- 4 SEOのデメリットや注意点

- 5 GoogleのSEOについての考え

- 6 Googleのコアアップデート

- 7 Googleが検索順位を決定する流れ

- 8 Googleの検索順位決定の評価基準

- 9 SEO対策に役立つツール

- 10 SEO対策の流れ

- 11 Googleが推奨する基本的なSEO対策

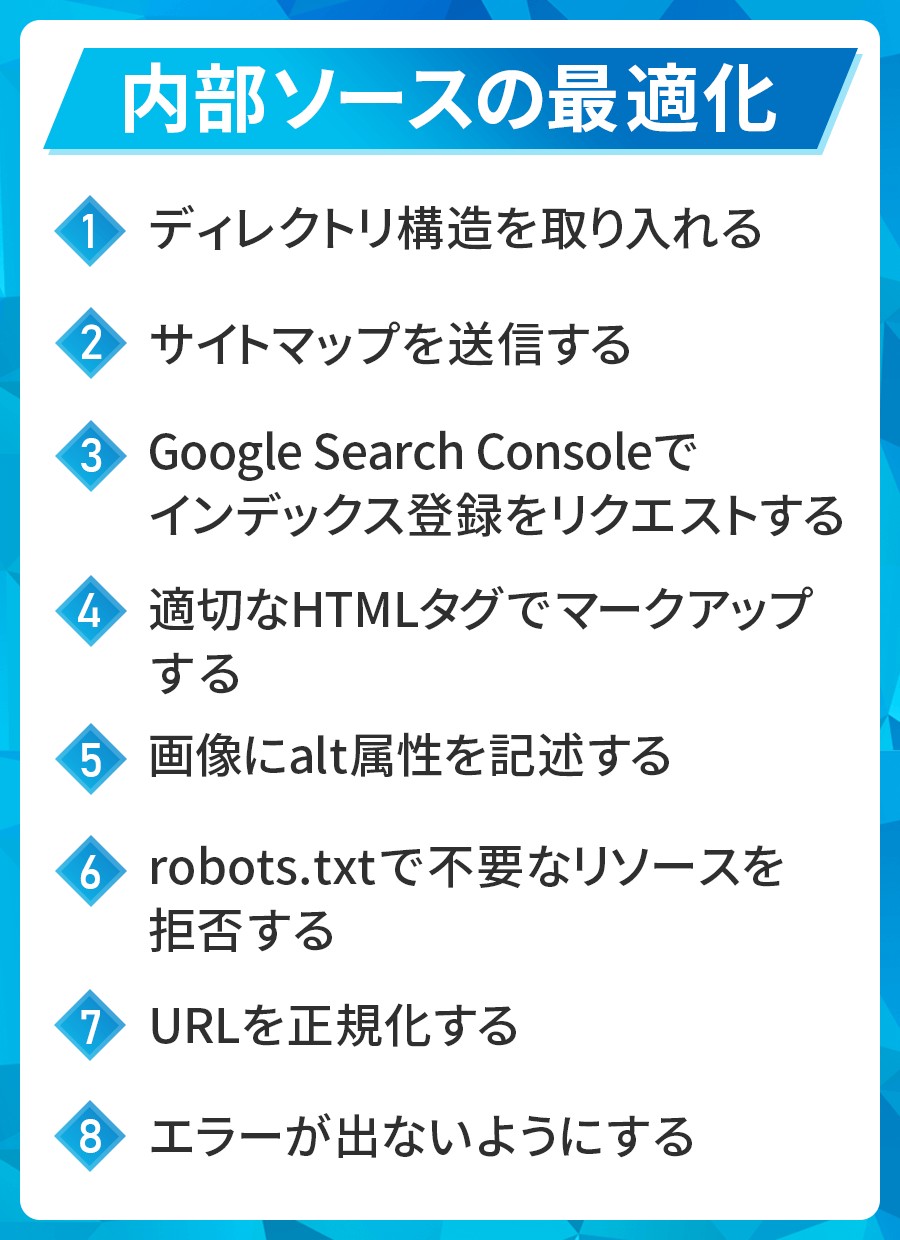

- 12 【SEO内部対策】内部ソースの最適化8選

- 13 【SEO外部対策】サイトのドメインパワーを高めるための対策6選

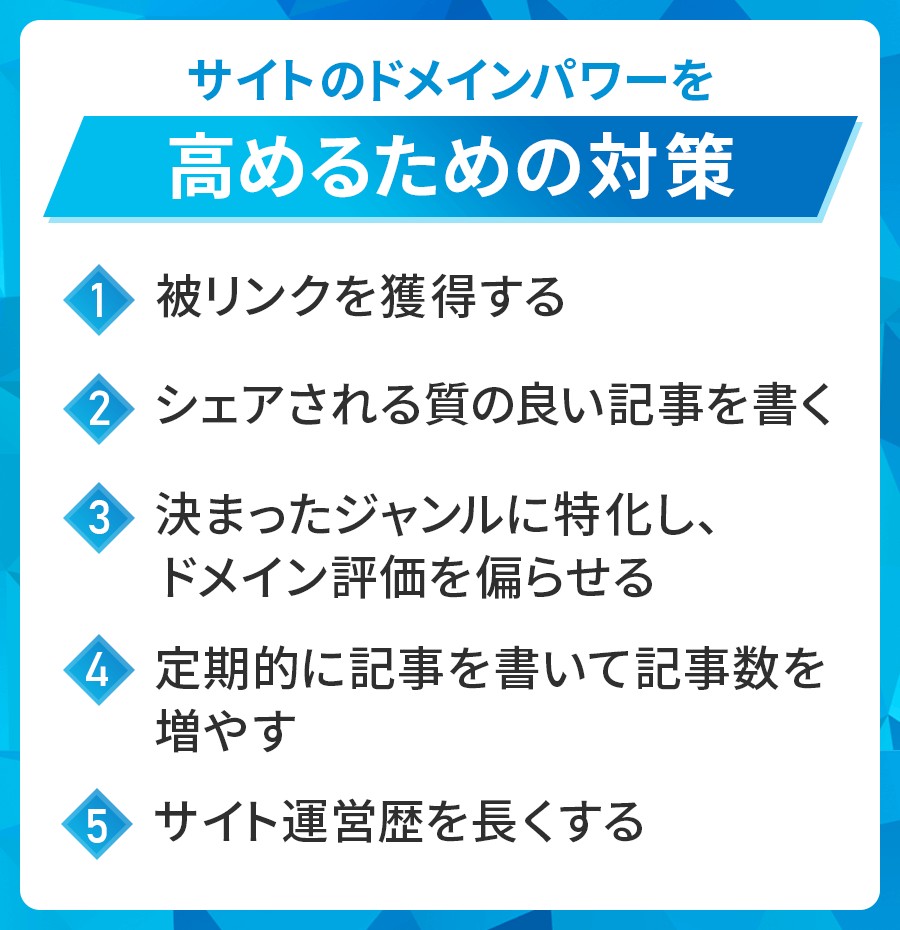

- 14 【コンテンツSEO対策】ユーザーに価値のあるコンテンツの作り方5選

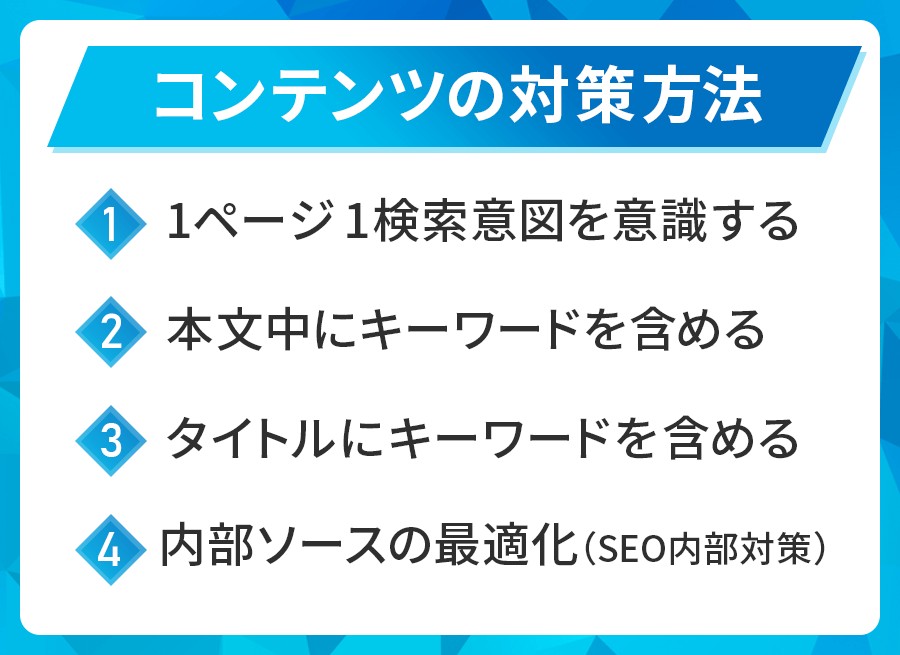

- 15 【E-E-A-Tの対策】コンテンツの信頼性を高めるSEO対策5選

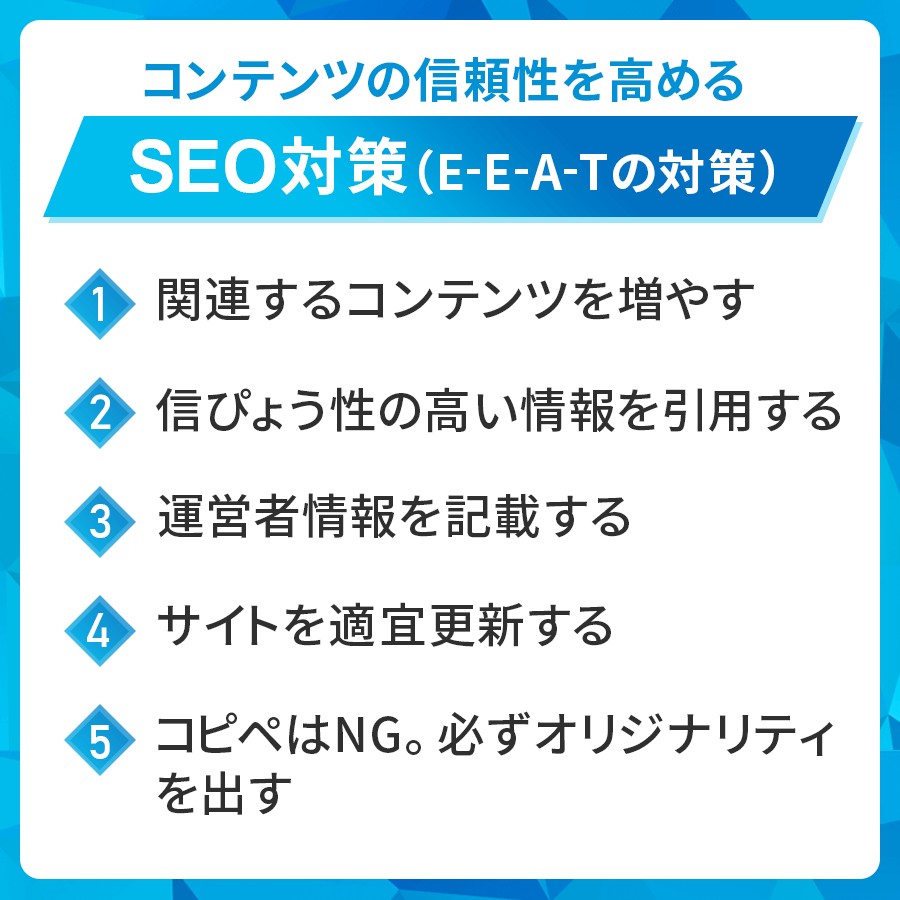

- 16 【ユーザーエクスペリエンス対策】ページエクスペリエンスを高めるSEO対策6選

- 17 SEO対策でやってはいけないこと

- 18 自社でSEO対策を行った成功事例

- 19 SEO対策の注意点

- 20 まとめ:SEO対策とは?SEO対策をする方法とその基本

SEO対策とは

まず「そもそもSEO対策とはどんなことをいうの?」とお悩みの方に向けて、SEO対策の基本的な内容を解説します。

SEOとは「検索エンジン最適化」のことです。「Search Engine Optimization」の頭文字を取って「SEO」と呼ばれています。ここではSEOの目的やメリットを解説します。

Google検索などインターネット検索の検索結果で自分・自社のサイトを上位表示させる、より多く露出させるために行う一連の取り組みのことを「SEO対策」と呼びます。

検索エンジンは数多く存在していますが、日本でユーザー数が多いのは「Google」と「Yahoo!」の2つです。

1位のGoogleは70%ほどのシェア、2位のYahoo!は25%程のシェアを持っており、GoogleとYahoo!の2つの検索エンジンのシェアを合わせると90%以上のシェアとなります。

そして2位のYahoo!の検索エンジンはGoogleの検索エンジンのアルゴリズムを借りて運用しています。

そのためSEO対策は、Googleの検索アルゴリズムに沿ってサイトを最適化をすることが基本となります。

Googleの検索アルゴリズムに沿ってサイトを最適化すれば、日本で使われている検索エンジンのシェアのうち90%以上に最適化できたことになるのです。

これを踏まえて、この記事ではGoogleの検索エンジンに最適化するためのSEO対策について解説をしていきます。

SEO対策の種類

SEO対策は、施策の内容によっていくつかの種類に分類できます。ここでは、内部対策と外部対策、コンテンツSEOとテクニカルSEOという対比で詳しく解説していきます。

内部対策

内部対策とは、サイトの内部構造を対象に行うSEO対策のことです。サイト内部のタグや見出し、ディスクリプションや構造化マークアップなどを最適化することで、検索エンジンが理解しやすく評価しやすいサイト構造へと改善していきます。

内部対策は、検索エンジンにサイトの情報を最大限効率的かつ正確に伝え、より高い評価を得ることを目的に行われます。評価を増大させるというよりも、評価が下がりかねないポイントを是正し、現状で得られる最大限の評価を獲得することが目標といえるでしょう。

また内部対策は自サイトを対象に行うため、完全に実施内容をコントロールできるのがメリットです。手堅く成果に繋げられるため、SEO対策の中でも最初に実施されることの多い対策です。

外部対策

外部対策とは、自サイトの外部で実施するSEO対策のことです。主に被リンクとサイテーションの獲得を目標に実施されます。被リンクとは、外部サイトから自サイトへ向けて貼られたリンクのことです。

「Googleが掲げる10の事実」や「スターターガイド」で説明されているように、Googleの検索アルゴリズムでは、サイトの評価において被リンクを非常に重要な指標と位置付けています。

これは高品質で重要なコンテンツは、他者から参照や引用を多くされるはずという考え方にもとづいています。ただし被リンクは、自然に獲得したものでかつ関連性の高いものでないと効果が下がります。

どのようなコンテンツが求められているのか、また引用されうる要素は何かなどを検討しながら、コンテンツ作りに反映させていきます。

またサイテーションとは、自サイトについて言及されることを指します。SNSやキャンペーンの実施などを絡めながら、自サイトの認知度を高めていくのも、外部対策の一環です。

コンテンツSEO

コンテンツSEOとは、自サイトのコンテンツを対象に実施するSEO対策のことです。検索ニーズにあった高品質なコンテンツを制作することで、検索評価を高める手法です。

コンテンツSEOでは、検索エンジンからの評価を直接獲得するとともに、ユーザー行動の改善から間接的に検索評価を高めていきます。よりユーザーにとって満足のできるコンテンツにすることで、滞在時間を伸ばし、回遊率を上げられます。

またコンテンツSEOは良質なコンテンツの露出が増大することで、認知の獲得にも繋がります。ブランディングとしても効果が得られるため、よりコンテンツSEOの成果が得やすいのです。

テクニカルSEO

テクニカルSEOとは、主に技術的な最適化のために実施されるSEO対策のことです。対象はサイト内部の構造やサイト設計で、主に内部対策を中心にしたものです。一般的に内部対策の中でも、技術的なしくみが明確なものを指します。

コンテンツSEOとは対照的に、テクニカルSEOは検索エンジンへの効果を目的に行うSEO対策です。サイトの技術的な設定や記述を検索エンジンに最適化することで、検索エンジンから最大限の評価を引き出します。

またテクニカルSEOは施策の内容が具体的で、実施前後の変化をデータで計測しやすいのが特徴です。実施後のフィードバックも明確で、分析と施策改善に繋げやすいのもポイントです。

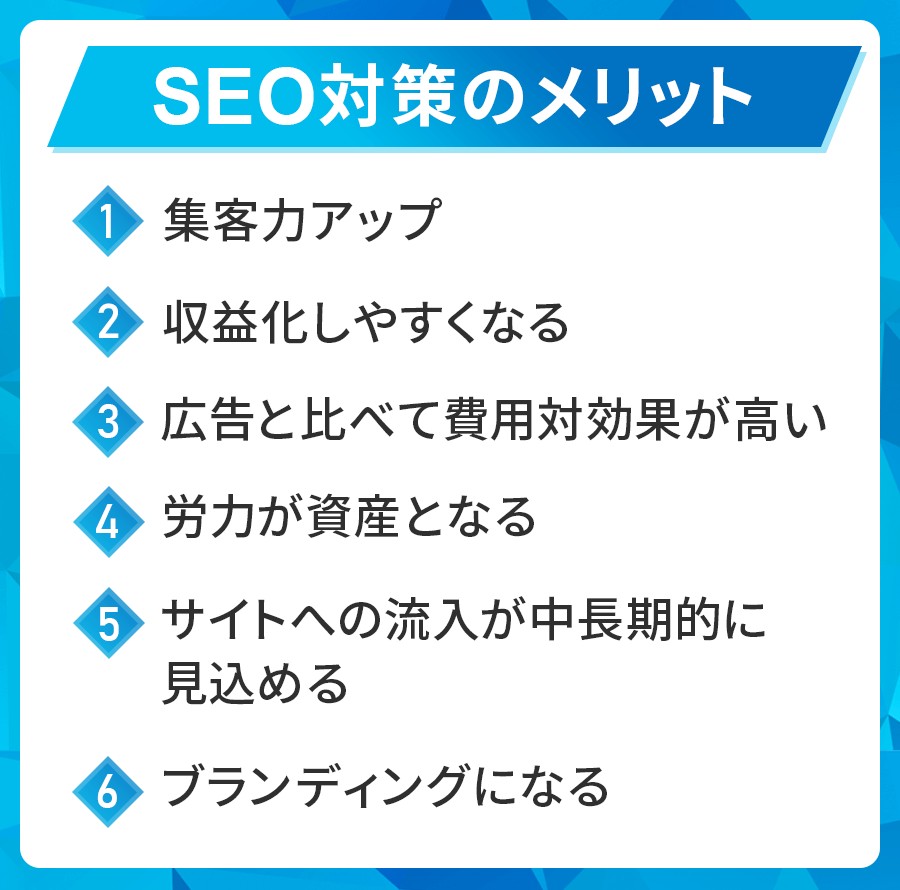

SEOのメリットや効果

SEOの最大のメリットは、高いニーズを持つ層の集客ができることです。検索を行うユーザーは目的を持って検索行動をとっているため、成果に結びつきやすいという特徴があります。

また、安定した流入を中長期的に維持しやすいのも、SEOのメリットです。リスティング広告などは、予算の範囲でしか掲載を続けることができません。しかしSEOでは、一度上位を獲得できれば、大規模な順位変動がない限りは検索流入が大きく変わることはありません。

このようにSEOはコンテンツそのものの資産性が高く、個々の施策によって効果が積み上がっていくのが特徴です。SEOで成果を上げれば認知度の向上にもつながり、大きなブランディング効果を得ることができます。

SEO対策のメリットを詳しく紹介します。

① 集客力アップ

SEO対策をしっかり行えば、検索結果からサイトに流入してくるユーザーの数が増えてサイトへの集客につながります。

検索結果の1ページ目に表示されるのか、2ページ目以降に表示されるのかでは集客力に大きな差が生じるのです。

集客力を高めたいのであれば、SEO対策をして検索結果の1ページ目に表示されることが非常に重要となります。

② 収益化しやすくなる

SEO対策をして集客力が高まると、購買意欲が高いユーザーやコンバージョンに近いユーザーが自然と集まりやすくなります。

それによってコンバージョン件数が増え、サイトの収益化につながるのです。

③ 広告と比べて費用対効果が高い

サイトへのユーザーの流入を増やすための方法としては、SEO対策以外にリスティング広告などの広告を利用する方法もあります。

しかし広告を利用する場合には、クリックされる度に支払いが発生します。

一方、SEO対策は知識と労力さえあれば検索結果の上位を狙うことができ、検索結果でクリックをされてももちろん支払いは発生しません。そういった意味でSEO対策は費用対効果が高いといえるでしょう。

ただし、誰でもいつでもこの状況が当てはまるというわけではありません。

ライバルの多いキーワードで上位表示したい、上位サイトを超えるコンテンツの製作が難しいなどの場合にはSEO対策と広告を併用した方がよい場合もあります。

④ 労力が資産となる

SEO対策では「ユーザビリティを高める」「コンテンツの質を上げる」ことが重要です。

これらを行うことで、検索結果の上位表示される以外にもユーザーの満足度向上やコンバージョン率・リピート率アップにつながります。これらのメリットは半永続的なメリットとなるでしょう。

言い換えれば、SEO対策に費やした労力は資産となるのです。

リスティング広告などの広告は出稿している期間ある程度のアクセスを見込めますが、資産性はありません。

SEO対策だからこそのメリットといえます。

⑤ サイトへの流入が中長期的に見込める

SEO対策を行って検索結果の上位に表示されると、競合相手が自社よりもよいコンテンツを作るかGoogleのアルゴリズム変更があるまでは、順位に大きな変動は起きません。

Googleが認識するユーザーニーズが変化しなければ、その間は自動で集客してくれる資産になるのです。

また、SEO対策を行うと、狙ったキーワード以外のキーワードでも順位上昇が見込まれるため、他のキーワードを経由しての流入も増えます。集客の流入経路を増やすという意味でもSEO対策は有効です。

しかし流入が安定しているからといって記事のリライトを疎かにしてしまうと、検索アルゴリズムの変化に追いつけなくなり、簡単に順位が落ちてしまうので注意しましょう。

⑥ ブランディングになる

ユーザーは検索結果の上位に表示されているサイトによい印象を持ち、信頼感を抱きやすい傾向にあります。

つまり、上位表示はサイトや企業のブランディングに効果的なのです。ブランドが確立されると自ずとユーザーが増え、被リンク獲得の可能性も高まります。

するとさらにSEO面で評価されるようになり、ブランディング効果も高まる、というよいスパイラルが生まれるのです。

SEO対策の一番のメリットは一度軌道に乗れば、その後ある程度安定した利益を生み出してくれる点です。

例えば、同じWEB広告である「リスティング」の場合、広告掲載するのに高い費用がかかり、掲載を停止すると露出は無くなってしまいます。

一方で、SEOで検索上位を獲得した場合、順位変動のリスクはありますが、上位に表示されている限り安定したアクセスを稼ぐことができます。

ただし、SEO対策はメリットのみではありません。

デメリットとしては、他の広告は費用をかければすぐに効果がでるものが多いですが、SEOは対策を実施してから効果が出るまで時間がかかってしまいます。

そのため、SEO対策で検索上位に表示されるまでは、別の集客方法を考える必要があるでしょう。

SEOのデメリットや注意点

SEOのデメリットは、施策が成果に結びつくまでに時間がかかることです。SEOは数か月から1年以上もの期間を前提に施策を行うもので、即効性がありません。

また、SEO対策のためには、ジャンルの難易度や対象サイトの規模に応じたリソースの確保が必要です。とくに激戦ジャンルや激戦キーワードでは、かけたコストが成果に結びつかないことも珍しくありません。このような場合は、施策がさらに長期化することもあります。

他にも、年数回実施される検索アルゴリズムのアップデートによって評価基準が変更となり、急激な順位変動が生じることがあります。これまでのSEO施策に対する評価が変わることで、施策の見直しが必要になる場合があります。

GoogleのSEOについての考え

Search engines exist to help people find helpful, relevant, and reliable information. To do that, search engines must provide a diverse set of high quality search results, presented in the most helpful way.

(訳)検索エンジンは、人々が役に立つ、関連性のある、信頼できる情報を見つけるのを助けるために存在します。そのためには、検索エンジンは、多様で質の高い検索結果を、最も役立つ方法で提供する必要があります。

Googleの検索エンジンの目的は、ユーザーに役立つ情報を提供し、ユーザーに満足をしてもらうことです。

ユーザーが満足するための情報とは「正しい」「わかりやすい」「包括的」などが考えられるでしょう。

そこで、Googleは「検索結果に対して、よりユーザーが満足するサイトを上位表示したい」という考えの基、検索順位を決定するアルゴリズムを作っています。

SEOとは、このGoogleのアルゴリズムに最適化する作業です。

GoogleのSEOについての考え方をいくつか紹介します。

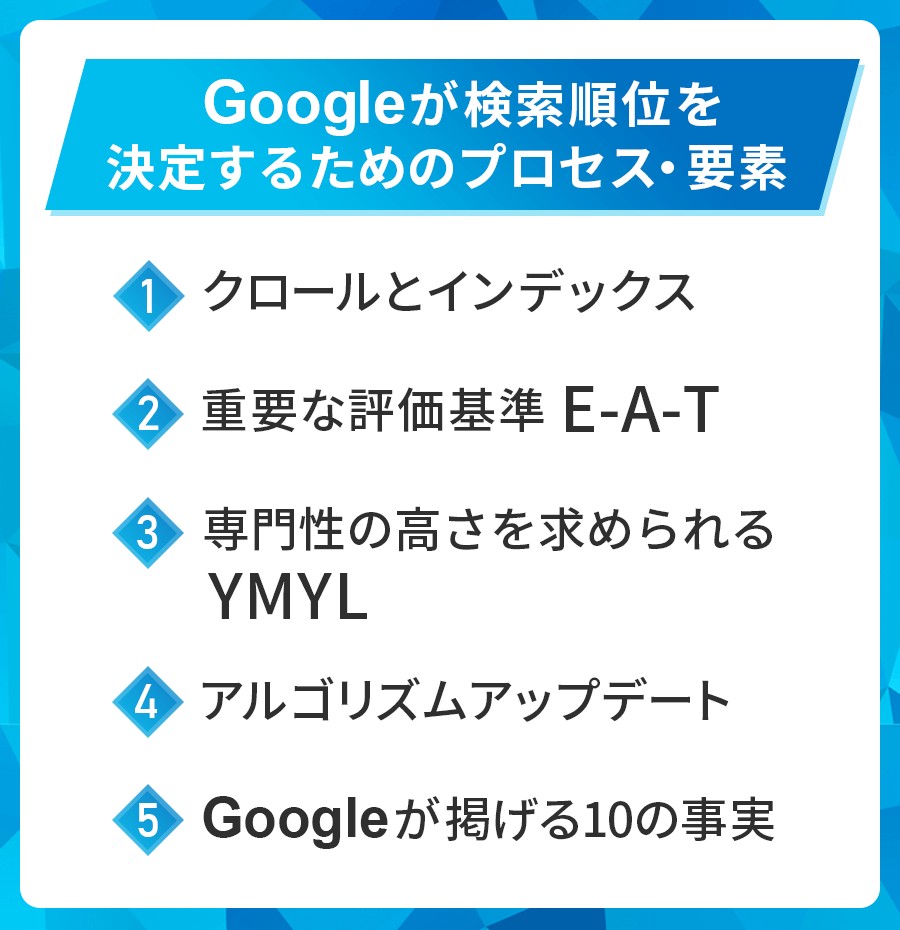

E-E-A-Tについて

E-E-A-Tとは、経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の頭文字を取ったものです。E-E-A-T評価が直接ランキングの上下を決定しているわけではありませんが、コンテンツがどれほど役立つか、信頼性があるかなどを判断するために使用されている、重要な要素です。

・経験(Experience):コンテンツの作成者が、そのトピックでどの程度経験や実体験を持っているか。多くのトピックでは、経験豊富な人の情報は有益になりやすいです。

・専門性(Expertise):コンテンツの作成者が、そのトピックに必要な知識や技術をどれだけ持っているか。トピックによって、専門性が必要な度合いは変わります。

・権威性(Authoritativeness):そのトピックにおいて、コンテンツ作成者やサイトがどれだけ、情報源として知られているか。多くのWebページから引用されているようなサイトは権威性が高いと言えます。

・信頼性(Trustworthiness):信頼性は、経験・専門性・権威性などをトータル的に考慮して評価されます。E-E-A-Tの中で最も重要な要素です。

E-E-A-Tは、Googleの定めた「検索品質評価ガイドライン」に記載されている評価基準で、検索品質評価者の評価基準のマニュアルとして公開されているものです。

検索品質評価者の目視確認などをもとに、検索アルゴリズム外の補助指標として使用されていると推測されます。しかしE-E-A-Tに要求される水準は年々高まっており、特にYMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれる情報領域では、E-E-A-Tが非常に高いレベルで求められるようになっています。

E-E-A-Tについて詳しく知りたい方は「【Google公式情報あり】SEOのE-E-A-Tとは?重要性と対策を解説」の記事で紹介しているので読んでみてください。

YMYLについて

YMYLとは「Your Money or Your Life」の頭文字を取ったもので、人生そのものに大きな影響を与える情報領域のことです。Googleは資産や健康など、人生に重大な影響を与える分野の情報発信に関して、E-A-Tを高い水準で求めています。

具体的には、医療・健康・金融・投資・法律・宗教などがYMYL領域に該当します。これらの情報を含むコンテンツでは、コンテンツの品質だけでなく、E-E-A-Tをどのように担保するかをあわせて考える必要があります。

E-E-A-Tの獲得方法では、有資格者への執筆依頼や監修の設置などが考えられますが、それらをコンテンツ内でGoogleにしっかりと伝えることが重要です。YMYLはE-A-Tと対をなす考え方で、今後より一層重要性が高まると考えられます。

取り扱うコンテンツにYMYLが含まれていないか、また含まれている場合はE-A-Tをどのように確保するかをしっかりと検討しましょう。

Googleが掲げる10の事実

「Googleが掲げる10の事実」とは、Googleの理念を表したものです。

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

- 1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

- 遅いより速いほうがいい。

- ウェブ上の民主主義は機能する。

- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

- 世の中にはまだまだ情報があふれている。

- 情報のニーズはすべての国境を越える。

- スーツがなくても真剣に仕事はできる。

- 「すばらしい」では足りない。

引用元:Googleが掲げる10の事実

これらはGoogleが企業として目指している在り方であると同時に、目指している検索エンジンの姿とも言い換えられます。当然、検索結果に表示されるコンテンツにも求めていることです。

ここで記されている10の考え方が、SEOの領域では何に置き換えられるのか、常に意識するべきでしょう。検索アルゴリズムのアップデートは定期的に実施され、そのたびに検索順位は上下します。

大幅な順位変動のたびに、その場限りの対応を試みてもよい成果は得られません。一方でGoogleの掲げる理念は不変です。Googleの挙げる10の事実に当てはまらないコンテンツになっていないか、今一度振り返ってみるとよいでしょう。

SEOスターターガイドはGoogleの考えがまとめられている

Googleは公式のSEOドキュメントとして「検索エンジン最適化スターターガイド」を公開しています。これはSEOの初心者だけでなく、サイト所有者全般に向けて書かれたガイドです。主にGoogleが重要と考えるSEOの諸要素が解説されています。

ここではクロールの最適化や、適切なタグやディスクリプションの設定、構造化マークアップの効果的な使用、ユーザーニーズに合致した良質なコンテンツ作りと検索エンジンを欺かないサイト運用など、基本的で重要な内容が平易な文章で書かれています。

SEOという言葉には、検索アルゴリズムを攻略するというニュアンスが込められることもありますが、現在ではその考え方はふさわしくありません。最新の検索アルゴリズムの精度は非常に高くなっており、小手先のテクニックはすぐに見破られて、ペナルティの対象となってしまいます。

不正な行為やグレーな手法でGoogleの裏をかく行為はリスクが大きく、代償を考えると労力に見合いません。検索エンジンでの上位表示を目指すなら、このスターターガイドを参考に、良質なコンテンツ作りを地道に進めていくことがもっとも近道といえるでしょう。

Googleのコアアップデート

At Google, we like to say that Search is not a solved problem: We’re constantly making improvements to make Search work better for our users. We put all proposed improvements to our Search product through a rigorous evaluation process.

(訳)Googleでは、「検索は解決された問題ではない」と言い、検索がユーザーにとってより良いものになるよう、常に改善を続けています。Googleは、検索製品の改善案をすべて、厳格な評価プロセスにかけています。

Googleは、ユーザーがより満足できる検索結果を表示するために、常にアルゴリズムの進化を追求しています。

例えば、2021年だけでも、大小含めて、5,150件以上の改良を加えているのです。

評価プロセスを設けて、テストし、入念なレビューを経たうえで、SEOのコアアルゴリズムに組み込まれます。

Googleコアアルゴリズムのアップデートは、コアアップデートとも呼ばれ、年に2~3回程度の更新があります。

コアアルゴリズムのアップデートは、日々の小さい変更と異なり、大規模なアルゴリズム変動となり、たくさんのウェブサイトの順位が大きく変動するので、SEO対策業界では最も注目されている情報です。

Googleが検索順位を決定する流れ

Googleの検索順位を決定する流れは以下です。

② インデックス登録

③ 検索結果の表示

→検索順位の決定

流れを一つずつ紹介します。

① クロール

作成したページが検索結果に表示されるためには、まずGoogleのクローラーにコンテンツを見つけてもらう必要があります。

Googleのクローラーは、GoogleのWeb上にあるページを徘徊しているロボットです。

そのクローラーがあなたの作成したページやサイトを発見することで、次のステップである「インデックス登録」に進みます。

クローラーに発見されるようにするためには「既存ページにリンクを設置する」や「サイトマップの送信」などの方法があります。

② インデックス登録

続いてクローラーが発見してきたページの内容を識別する作業に移ります。

発見したページのテキストや画像のalt属性、タイトルタグや見出しタグなどを分析して、ページ内容を把握します。

その際に、重複ページでないかも確認され、ページの品質に問題なければ、ページがGoogleのデータベースに格納されます。

③ 検索結果の表示

ユーザーが特定のキーワードで検索した際に、インデックス登録で格納したデータベースから、関連性が高く、高品質であると判断されたページが検索結果に表示されます。

特定の検索キーワードでの検索上位表示を狙っても、Googleに関連性が低いと判断されたり、コンテンツのクオリティが低いと見なされた場合は、検索結果に表示されない場合があります。

この部分を適切なSEO対策をおこなうことで、検索上位に表示されやすくする必要があります。

Googleが検索順位の決定において、重要視していることは「ユーザーの為になるサイト・ページかどうか」ということです。

ユーザーの為になるサイトとは「ユーザーの知りたい情報が過不足なく載っている」「サイトが見やすい・使いやすい」「記載されている情報の信頼性が高い」「他のサイトにはない、興味深いコンテンツがある」など、いろいろな要素があります。

これは、検索したキーワードによって、どの要素が重要視されるかは異なります。

例えば「Web 関数電卓」というキーワードで検索しているをユーザーを思い浮かべてみましょう。

おそらく、ユーザーはWeb上で関数の電卓を使いたいと考えていると推測できます。

この場合、電卓で簡単に関数計算できれば良いだけなのに、電卓の歴史や電卓を発明した人、次世代の電卓の在り方の予想、関数の計算方法と証明、数学に強くなる塾の紹介など、電卓に関連性があっても明らかに検索キーワードの意図と合っていない場合は、検索上位に表示されません。

Googleの検索順位決定の評価基準

Googleは検索順位の決定において、重要視していることは「ユーザーに利益をもたらすページかどうか」です。

ユーザーが検索したキーワードに対して、関連性が高く、且つわかりやすく答えを提供しているページをランキング上位に表示しようと考えています。

具体的にユーザーに利益をもたらせるページの重要な要素は以下4点が挙げられます。

② 信頼性の高い情報

③ ユーザーや他のサイトから支持されている

④ 優れたページエクスペリエンス

また、どれだけページ内容の質が高くても、Google側があなたのページ情報を上手く取得できないと、SEO評価は上がりません。

そこで、Googleにページの価値を正しく伝えるために、「⑤ 内部ソースの最適化」をされていることが、必要になります。

よって、まとめるとSEO対策として考えるべきは大まかに分けて以下の5つです。

| 必要な要素 | SEO対策方法 |

| ①質の高いコンテンツ | 品質の高い記事の作成(コンテンツ対策) |

| ②信頼性の高い情報 | 経験・専門性・権威性を示す(E-E-A-T対策) |

| ③ユーザーや他のサイトから支持 | ドメインの強化施策(外部対策など) |

| ④優れたページエクスペリエンス | ユーザーを満足させる対策(ページエクスペリエンス対策) |

| ⑤内部ソースの最適化 | サイト情報をGoogleに正しく伝える対策(内部対策) |

検索結果のランキング決定要因については、下記のページで言及されています。

最も有用な情報を表示するため、検索アルゴリズムはさまざまな要因とシグナル(検索クエリの単語、ページの関連性や有用性、ソースの専門性、ユーザーの位置情報や設定など)を検討します。各要因に適用される重み付けはクエリの性質によって異なります。たとえば、最新のニュース トピックに関するクエリに回答する場合は、言葉の定義に関するクエリに回答する場合よりも、コンテンツの鮮度が大きな役割を果たします。

Googleの評価基準について、細かく紹介します。

200以上の評価基準で順位決定

インデックスされたコンテンツのデータは、Googleの検索アルゴリズムによって評価され、検索順位が決定されます。検索アルゴリズムで用いられる指標や順位決定の計算方法は公開されていません。

しかしこれまでにGoogleがアナウンスしてきた内容から、少なくとも200以上の指標によって順位が決定されていると考えられています 。それぞれの指標に対する重み付けは一定ではないと考えられており、検索カテゴリーや検索ワードなどに応じて変化していると推測されます。

また検索アルゴリズムは定期的にアップデートされています。アルゴリズムのアップデート内容には、Googleの考え方が強く反映されており、検索順位が大きく変動することも少なくありません。

また小規模なアルゴリズムの更新は、大規模アップデートとは別にリアルタイムで随時適用されています。ユーザーの検索ニーズに答える精度の高い検索結果を返すために、検索アルゴリズムは常に進化を繰り返し続けています。

コンテンツの関連性

コンテンツの関連性はユーザーの検索意図と似ています。

簡単に言えば、ユーザーの検索キーワードとどれだけ関連しているものが書かれているかということです。

例えば、ユーザーが「豚骨ラーメン 作り方」と検索した場合、醤油・塩・みそ・豚骨などいろいろな種類のラーメンの作り方を10000文字で紹介しているページAと、博多風豚骨・横浜家系豚骨など豚骨ラーメンの作り方だけを5000文字で紹介しているページBでは、おそらく後者の方が、Googleは関連性が高いと判断するでしょう。

コンテンツ内で検索キーワードやその共起語・類義語が多く使用されているページは、関連性の面で、Googleの評価が高まりやすい傾向があります。

ただし、Googleのランキングシステムは年々賢くなっているため、小手先の「キーワード出現数を増やす」だけの対策では、効果がありません。

ユーザーが必要としている情報を提供することで、自然とキーワードの出現が増えるようにしましょう。

コンテンツの品質

最も優先すべきは、サイトを訪れたユーザーをできる限り満足させることです。どうすれば、独自性、価値、魅力のあるウェブサイトになるか考えてみましょう。

コンテンツの品質は、検索順位決定において非常に重要な要因です。

Googleの検索インデックスには、数千億のページが含まれているため、ほとんどの場合あなたの狙っている検索キーワードでは、既に検索意図に合った関連性の高いページがたくさん存在するでしょう。

その中でGoogleが検索上位に表示するのは「最もユーザーの役に立ちそうなコンテンツ」を提供しているページです。

ユーザーを第一に考え、為になる独自情報を発信しているページが、Googleの評価が高まりやすいです。

コンテンツのクオリティを高める方法は以下の記事にまとめています。

https://nexer.co.jp/contents_seo/

コンテンツの信頼性(E-E-A-T)

GoogleがSEO対策にて、現在重要視している評価項目がE-E-A-Tです。

Google E-E-A-Tとは、Googleが採用した評価者が検索エンジンの品質を評価するためのガイドライン(検索品質評価ガイドライン)に記載されているウェブサイトの評価基準のことです。

Eは専門性(Expertise)、Aは権威性(Authoritativeness)、Tは信頼性(Trustworthiness)、を意味しています。

そこに2022年12月に経験(Experience)を加え、それぞれの頭文字をとってE-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trust)と呼ばれています。

経験:コンテンツ制作者が、そのテーマについて必要な実体験や人生経験をどの程度持っているか

専門性:サイトやコンテンツの製作者が業界・トピックに精通した知識や経験をもっているか

権威性:サイトやコンテンツがそのジャンルでどのくらい認められているか

信頼性(Trustworthiness):サイトやコンテンツが安全に利用でき、正確な情報が記載されているか

ユーザビリティ

Googleの検索順位決定においては、ページのユーザビリティも考慮されています。

優れたページエクスペリエンスを提供しているコンテンツを高く評価するように設計されています。

このページエクスペリエンスは「ページ表示速度の速さ」などの単一なシグナルではなく、ページ全体として使いやすいかが重要です。

自分のサイトのページエクスペリエンスを評価したい場合は、下記を確認すると良いです。

以下の質問に対する答えが「はい」の場合は、優れたページ エクスペリエンスを提供するために正しい方向に進んでいるといえるでしょう。

・ページの Core Web Vitals は良好な状態ですか。

・ページは安全な方法で配信されていますか。

・コンテンツは、モバイル デバイスでも適切に表示されますか。

・コンテンツに、主要なコンテンツを妨害する、またはコンテンツから注意をそらすほどの大量の広告が掲載されていませんか。

・ページに煩わしいインタースティシャルがありませんか。

・サイト訪問者がページのメイン コンテンツを容易に見つけて移動できるようになっていますか。

・サイト訪問者が、ページのメイン コンテンツとその他のコンテンツを簡単に区別できるようにページが設計されていますか。

ただし、勘違いしてはいけないのが、Googleの検索順位決定においては、コンテンツの関連性やクオリティの方が重要ということです。

ランキングを上げるうえでページ エクスペリエンスはどの程度重要ですか?

Google 検索は、ページ エクスペリエンスが平均を下回る場合であっても、常に最も関連性の高いコンテンツを表示しようとするように設計されています。ただし多くの検索語句に関して、一致する有用なコンテンツは多数存在しています。優れたページ エクスペリエンスを実現していることは、そのような場合に検索結果でのランキングを上げることにつながります。

コンテンツ評価でライバルサイトと差がつかない場合に、より優れたユーザビリティを提供しているサイトを、検索上位に表示しているということです。

被リンクも重要な要素になっている

2012年のGoogleのコアアップデート(ペンギンアップデート)までは、被リンク対策がSEO対策の主流でした。

しかし、ペンギンアップデートで、GoogleがSEO対策を目的とした低質な被リンクを規制したため、一部では「被リンク=悪」という風潮が広まっています。

ただ、これは間違った解釈で、被リンク自体はドメインパワーを高め、サイト信頼性を上げるために今でも重要な要素です。

実際にSEO対策会社でも、ドメインパワーを高めるために、被リンク獲得施策を実施しています。

たとえば、その判定を支援するために使用している要因の 1 つに、そのコンテンツへのリンクまたは言及が他の著名なウェブサイトに含まれているか把握するということがあります。含まれていれば、多くの場合、その情報の信頼性が高いことを示す十分なしるしとなります。

SEO対策に役立つツール

SEO対策を効率的且つ正確におこなうには、SEO対策ツールを使用すると良いでしょう。

SEO対策に役立つツールは以下です。

Googleサーチコンソール

サーチコンソールは、検索結果に関するパフォーマンスを取得できるツールです。表示回数やクリック数、平均CTR、平均掲載順位などといったデータを、クエリやページごとにチェックできます。

ページに対応したキーワードのニーズなども分かるため、コンテンツ改善に大きく役立ちます。またページのインデックス状況も分かるので、コンテンツがGoogleに認識されているかどうかの監視にも使用できます。

被リンクの状況も確認できるので、ページごとの被リンク対策にも活用できます。

具体的なサーチコンソールでやるべきことを以下にまとめました。

①サイトマップの送信

②ページのインデックス状況を確認

③エラーページの確認

④ペナルティの確認

⑤流入が多い検索クエリとページを確認

サーチコンソールについて詳しく知りたい方は「サーチコンソールとは?使い方や登録方法を解説」をご覧ください。

Googleアナリティクス

Googleアナリティクスは、Webサイトのアクセス状況を正確に解析するツールです。記事ごとのPVやトラフィックの流入元、またユーザー属性などをデータとして取得できます。

SEOによるWeb集客では、主にオーガニック流入を中心に分析していきます。ランディングページごとのセッション率や離脱率も分かるため、コンテンツ改善に役立ちます。

また、コンバージョンの計測もGoogleアナリティクスでおこなえるので、ページごとのコンバージョン率の良し悪しを分析して、コンバージョン率向上に役立てましょう。

アナリティクスの使い方がわからない人は「Googleアナリティクスの使い方」を読んでみてください。

Google公式のWeb分析ツール「サーチコンソール」「Googleアナリティクス」は、サイト運営者全員が利用すべきツールと言えるでしょう。

検索順位の低下の原因となっているサイトエラーを調べることもできますし、ユーザーの動向を調べて、ユーザエクスペリエンスの向上を図り、検索順位上昇に繋げることもできます。

またGoogleの公式のツールなので、使用することにデメリットはありません。

競合調査ツール

競合サイトを分析するためのツールも必須です。SimilarWebやahrefs、Semrush、RankTrackerなどを使うことで、競合サイトのPV数や獲得キーワード、その掲載順位などについて調査できます。被リンクの獲得元なども調べられるため、場合によっては同様の被リンク施策にも繋げられます。

個人的には無料でたくさんの分析ができる「ラッコツールズ」と、有料ですが競合分析に特化した「ahrefs」がおすすめです。

SEO対策の流れ

ここでは、SEO対策をおこなう流れを紹介していきます。流れは以下のようになっています。

手順②:適切なキーワードを選定する

手順③:キーワードに合わせたSEO対策をおこなう

手順①:分析ツールを用いて競合分析をおこなう

サイトは見る人の数、つまりPV数が増えればそれによって収益化のチャンスも広がります。PV数を増やすにはただコンテンツを増やし続けるだけではなく下記の数値から分析することが大切です。

- ユーザーがどこから、どんなワードで検索してサイトに来るのか

- どんなコンテンツに興味を持つのか

- ユーザーのニーズとコンテンツは合致しているか

サイトに訪れる人の動きを知るには、分析ツールが欠かせません。代表的なSEO分析ツールは以下のようなものがあります。

ahrefsやMoz

ahrefsやMozは自サイトや競合のサイトなどの被リンクチェックや、検索で上位を占めているキーワードをチェックできる、SEO対策のための便利なツールです。

自サイトの被リンクや順位獲得キーワードはサイトの方針を決めるうえで重要なものですが、競合のサイトの被リンク・順位獲得キーワードも同様に重要です。これらのツールは自サイトと競合の状況を確認、比較でき、今後どのようなSEO対策を行えばよいのかがわかるようになります。

SEO対策ツールとして代表的なのがahrefsやMozで、afrefsは有料、Mozは有料版・無料版の両方があります。競合に負けないより良いサイトにするために、Google AnalyticsやGoogle Search Consoleと一緒にahrefsやMozに登録することをおすすめします。

競合サイトの分析方法について詳しく知りたい方は「競合分析がSEOで重要な理由は?競合調査する方法やコツをご紹介」の記事で紹介しているので読んでみてください。

手順②:適切なキーワードを選定する

次に、サイトやブログの記事の「題材」を決める上で最も大事なのは、キーワード選定(検索意図選定)です。

ユーザーは、自分が興味のあるキーワードをGoogleなどの検索エンジンに入力して検索します。Googleの検索アルゴリズムでは検索されたキーワードからユーザーの検索意図を察知し、検索意図にあった記事を検索結果の上位に表示しています。

したがって、キーワードの検索意図ベースでサイト・ブログの記事のコンテンツを考えることが、Google検索で上位表示されるために必須といえます。

検索意図を無視して記事を書いても、せっかく書いた記事が上位表示される可能性は少なくなってしまうでしょう。

それでは、以下で適切にキーワードを選定する方法について解説していきます。

キーワード選定方法①:関連キーワードを調べる

関連キーワード取得ツールを使うと、メインキーワードに関連したキーワードを一覧形式で取得できます。

関連キーワード取得ツールは数多く存在していて、以下が代表例です。

- キーワードプランナー

- ubersuggest

- ラッコキーワード

例えば、自サイトのメインテーマが「SEO」だとすると、関連キーワード取得ツールで『SEO』と検索すれば、「SEO」に関連したキーワードが『SEO 対策』『SEO ツール』というように表示されます。

出力された関連キーワードを見ることで「ユーザーが”SEO”と関連して知りたい情報」を知り、どのようなキーワードで記事を書くべきなのかを把握できます。

このように、関連キーワード取得ツールを使ってメインテーマに関連したキーワードを取得し終えたら、次は取得した関連キーワードそれぞれのキーワードの検索ボリュームを調べましょう。

キーワードツールについて詳しく知りたい方は「【最新版】無料で利用できるキーワード調査ツールおすすめ23選」をご覧ください。

キーワード選定方法②:キーワードの検索ボリュームを調べる

キーワードの検索ボリュームもまた、関連キーワード取得ツールで調べることができます。

検索ボリュームとは、Googleなどの検索エンジンでキーワードがユーザーに検索されている検索数のことを指し、検索ボリュームを知ることで、ユーザーがどんなキーワード調べているのかと競合性の高さがわかります。

検索ボリュームを調べるツールとしてはキーワードプランナーが有名ですが、広告を出稿していないと検索ボリュームが「1万~10万」と大雑把な数値しか確認できません。そこで、具体的な検索ボリュームを知るために、無料版のキーワードプランナーではなく、「ubersuggest」を利用するのがおすすめです。

検索ボリュームはその値が大きい方が基本的に競合が強く、競争率が高いことが多いです。しかし「銀座 整体」のようにコンバージョンに直結しやすいキーワードの場合は、検索ボリュームが小さくても競合性が高くなります。

サイトやブログを運営し始めたばかりの時だと自分のサイト・ブログ自体のドメインの評価も低いため、競争率が高く、大手サイトなどもいるキーワードで勝負しても検索結果の上位に表示されるのは難しいでしょう。だからといって、検索ボリュームが小さくて競合率が低い簡単なキーワードばかりを攻めても大きな集客にはつながらず、収益化が難しいため、費用対効果が悪くなってしまいます。

そのため「競合性」「検索ボリューム」「コンバージョンへの繋がりやすさ」などの要素をよく吟味した上で、着手するべきキーワードを選定する必要があります。

手順③:キーワードに合わせたSEO対策をおこなう

狙っていくキーワードが決まったら、実際にSEO対策をおこないましょう。

SEO対策は共通して「ユーザーにとって価値がある記事をつくる」ためにおこなっていくべきですが、検索キーワードによって、ユーザーの検索ニーズが異なるため、対策方法も変えなければいけません。

例えば、「SEO 最新情報」と検索しているユーザーのニーズは「SEOの新しい情報を知りたい」と考えられるため、「記事の更新頻度」と「鮮度の高い情報」を発信することが良いでしょう。

一方で「SEO対策会社」と調べているユーザーのニーズは、「SEO会社を比較したい」と考えられるため、SEO会社の一覧ページを用意してあげると良さそうです。

ユーザーの検索意図を知るには、自分で予想することも大切ですが、検索結果を見て「どんな情報を提供しているページが評価されているか」を分析しましょう。

SEOの主なベストプラクティスについて、Googleの公式ガイドラインに記述されています。

サイトの SEO はさまざまな方法で改善できますが、ウェブ コンテンツの掲載順位や Google 検索での表示に最も影響が大きい対策は次のようなものです。

・有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツを作成する。

・ユーザーがコンテンツを検索するときに使われる可能性のある単語を選んで、これらの単語をページ上の目立つ場所(ページのタイトル、メインの見出しなど)や、わかりやすい場所(代替テキスト、リンクテキストなど)に配置する。

・リンクをクロール可能にする。これにより、Google がページ上のリンクを使ってサイト内の他のページを検出できます。

・サイトに関する情報を発信する。自分のサイトで紹介しているサービスや製品について、同じような志向の人々と交流できるコミュニティに参加しましょう。

・画像、動画、構造化データ、JavaScript などの他のコンテンツがある場合、各タイプに固有のベスト プラクティスを実践する。これにより、ページ上の各コンテンツを Google に提示できます。

・サイトに適した機能を有効にすることで、Google 検索におけるサイトの表示を改善する。

・検索結果に表示したくないコンテンツがある場合や、完全なオプトアウトを希望する場合は、適切な方法でGoogle 検索でのコンテンツの表示を管理する。

SEO対策の基本は「競合分析」と「分析結果を用いて競合に負けないページをつくる」作業です。

特に、検索順位をこれから上げていきたい場合や、検索順位が下落してしまった場合は、検索順位を上げたいキーワードで上位表示されている「自社と同じ形態のサイト」を目標サイトと設定し、そのサイトにSEOの各評価項目で上回れるように対策を進めましょう。

SEOの評価項目については、本ページをご覧ください。

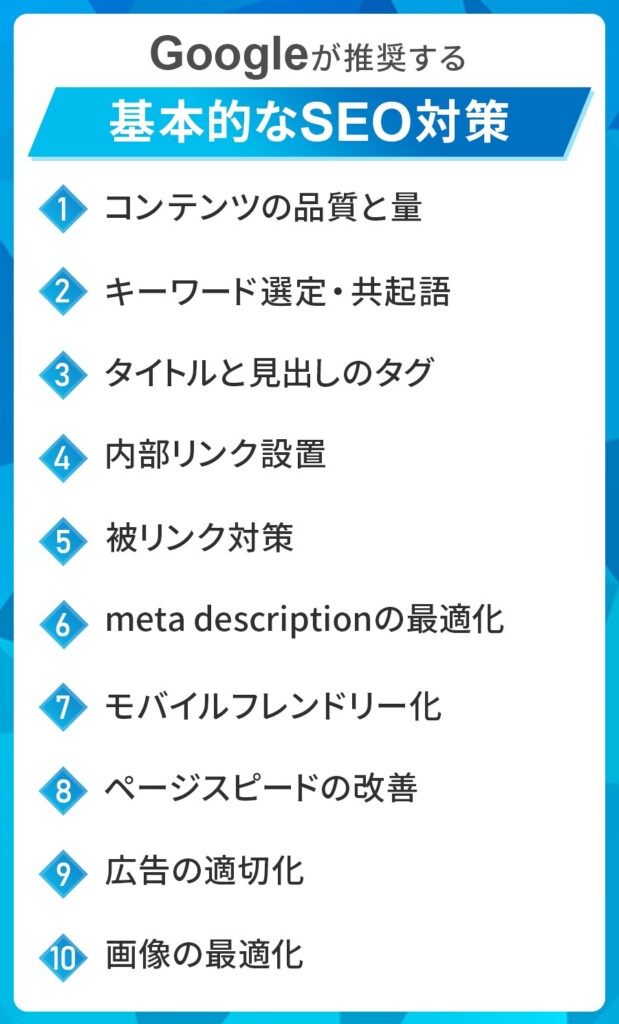

Googleが推奨する基本的なSEO対策

SEOの基本的な対策について、具体的に解説します。

タイトルと見出しのタグ

タイトルや見出しに使われているワードは、コンテンツの内容と高い関連性を持つものだと検索エンジンに判断されます。対策するキーワードをタイトルや見出しに含めることで、検索エンジンに何を扱ったコンテンツか伝わりやすくなります。

とくにタイトルとh2タグに含まれるワードは重視されます。h2タグにはできるだけキーワードを入れ、h3、h4タグを使う場合は階層構造を崩さないようにします。

内部リンク設置

内部リンクの設置もSEOに有効です。関連性の高い記事に向けて貼り、実際にクリックされるものであることが重要です。特定のコンテンツに内部リンクを集めることで、そのコンテンツの重要性を検索エンジンに伝えられます。

近年評価の高まっているトピッククラスターモデルは、特定のコンテンツへ向けたリンク構造を前提にコンテンツ群を設計するものです。キーワードやコンテンツの重複が起こりにくく、コンテンツを効率的に制作できます。

被リンク対策

被リンク対策は、SEO対策の中でも評価比重が高い「ドメインパワー」を高めるための施策です。関連性の高い高品質な外部コンテンツからのリンクを獲得することで、検索エンジンから高い評価を獲得できます。

以前は人為的な被リンク設置が有効な施策とされていました。しかし近年では、GoogleのブラックハットSEO対策の精度が上がっており、人為的な被リンクを設置する対策ではなく、自然な被リンクを獲得する手法にシフトしています。

自然な被リンク獲得のためには、高品質なコンテンツを継続的に発信するのとあわせて、リンク獲得のための具体的な方法を施策として考える必要があります。

meta descriptionの最適化

meta descriptionは検索結果でコンテンツのタイトルの下に表示される概要文です。コンテンツ制作者が任意で設定でき、およそ100文字前後が検索結果上で表示されます。

直接的にSEO効果を高めるものではありませんが、ユーザーに記事の内容を的確に伝えることで、クリック率の向上が見込めます。ただ、近年のGoogleの検索結果画面では、自分で設定したdescriptionではなく、Googleがページ内から必要箇所を抽出して表示されることが多くなってきているので、重要度は低いSEO対策と言えるでしょう。

モバイルフレンドリー化

モバイルフレンドリーとは、スマホでの使いやすさ、スマホに適した表示を表す言葉です。Googleはサイトやコンテンツがモバイルフレンドリーであることを非常に重視しています。

2016年に始まったモバイルファーストインデックス(MFI)では 、Googleのコンテンツ評価はスマホ表示を基準に行うことがアナウンスされ、変更が段階的に反映されてきました。MFIへの移行は2023年11月に完全移行完了したことをGoogleが発表しています。

ページスピードの改善

Googleはガイドラインで、ページスピードの改善を推奨しています。

ページスピードはGoogleの低評価に繋がることに加え、ユーザー行動を悪化させます。コンテンツの表示が遅いと離脱が増加するため、よりコンテンツの低評価に繋がりやすくなります。

広告の適切化

過剰な広告はユーザービリティを悪化させます。とくにディスプレイ広告は読み込みの多さから、ページスピードが遅くなりがちです。

また広告はユーザーから好まれない傾向があります。広告回避のために注意を払う時間が増えるため、無意識のストレスを与えることになります。設置場所と設置数には十分注意する必要があります。

画像の最適化

オリジナルの画像やインフォグラフィックは、コンテンツの適切な理解を高めます。滞在時間の増加にも繋がるため、効果的な意味のある画像の設置は、SEOに効果的です。

画像を使用する場合はaltタグに画像の内容を説明するテキストを設定するのも効果的です。画像検索で表示されるようになるほか、目の不自由な人向けの補助情報にもなります。

画像を使う場合は、データ容量に注意が必要です。画像の多用は表示スピードを遅くするため、WebPなどの次世代フォーマットの使用や、キャッシュ機能の使用、遅延読み込みなどで対策する必要があります。

【SEO内部対策】内部ソースの最適化8選

内部対策はコンテンツの中身とキーワードとの関連性を高める、内部リンクを使ってページの関係性や重要性をGoogleに伝えるための施策です。

ページの情報を正しくGoogleに伝えるためにはGoogleのクローラが認識しやすい(=クローラビリティが高い)コンテンツにすることもSEO対策の重要なポイントです。

具体的に内部対策は以下です。

内部対策②:サイトマップを送信する

内部対策③:Google Search Consoleでインデックス登録をリクエストする

内部対策④:適切なHTMLタグでマークアップする

内部対策⑤:画像にalt属性を記述する

内部対策⑥:robots.txtで不要なリソースを拒否する

内部対策⑦:URLを正規化する

内部対策⑧:エラーが出ないようにする

きちんとクロールされればGoogle検索のアルゴリズムに記事の内容を正しく判断してもらえるので、記事の内容と合った検索キーワード(検索意図)の検索結果にきちんと表示されるようになります。

そのため、クローラビリティが高いサイトになるように心がけましょう。

SEO内部対策について詳しく知りたい方は「【2024年最新版】SEOの内部対策は何をするべき?対策方法を解説」の記事で紹介しているので読んでみてください。

【SEO外部対策】サイトのドメインパワーを高めるための対策6選

サイトのドメインパワーを高めることも、検索結果の上位に表示されるためのSEO対策として非常に有効な手段です。

サイトのドメインパワーを高めるには、主にSEO外部対策が有効です。

外部対策とは、他サイトから被リンクをもらうことで、サイトの専門性を高めたり、ドメインのパワーを高めたりする施策のことです。

SEO外部対策について詳しく知りたい方は「【SEO会社が教える】SEO外部対策とは?外部対策のやり方を徹底解説」の記事で紹介しているので読んでみてください。

ドメインパワーが強いことのメリットは以下のようなものがあります。

- Google検索の結果で上位に表示されやすくなる

- Google検索のアルゴリズムにインデックスされやすくなる

- 狙っていないキーワードでも強くなる

以上のメリットを踏まえると、自分が運営しているサイトやブログのドメインパワーを高める必要があると言えるでしょう。

そこで、以下で具体的にどうすればドメインパワーを高くすることができるのか、その方法を紹介していきます。

外部対策は以下です。

外部対策②:他社サービスの宣伝記事を書く

外部対策③:サイト運営歴を長くする

外部対策④:決まったジャンルに特化し、ドメイン評価を偏らせる

外部対策⑤:シェアされる質の良い記事を書く

外部対策⑥:定期的に記事を書いて、記事数を増やす

一つずつ解説します。

関連:ドメインパワーはSEOに影響する?高めるための方法と注意点

外部対策①:相互リンク

相互リンクとは、2つの異なる記事が相互にリンクを渡し合っている状態を指します。

相互リンクによって、お互いのサイト・ブログの記事が両方とも被リンクを獲得できるのです。

とくに、関連性の強いサイト同士で相互リンクを築けば良質な被リンクを獲得でき、ドメインパワーを強める効果が期待できるでしょう。

しかし以前「被リンク募集サイト」や「自動相互リンクサイト」など、低質でタチの悪い相互リンク施策が現れたことによって、Google側も規制を強めています。

そのため今では悪質な被リンク施策を用いると、インデックス削除や順位低下などGoogleからペナルティを受ける恐れがあります。

また、正当な方法で相互リンクを築く場合でも、関連性のないサイトとつながってはよくありません。関係のないサイトからの被リンクを多く受けてしまうと、Google検索のアルゴリズムがサイトがどのようなテーマについて扱っているのかわからなくなってしまいますし、サイト・ブログ自体の専門性にも影響してしまいます。

相互リンクを用いて良質な被リンクを獲得したい場合、悪質な形でのリンク交換や関連性が薄いサイト・ブログとの相互リンクはしないように注意してください。

相互リンクでは相手のサイトの記事中から順位を上げたい記事に被リンクを当ててもらうようにし、アンカーテキストも「おすすめのサイトはこちら」といった表現ではなく、キーワードを含めて紹介してもらうようにしましょう。

また、お問い合わせから相互リンク依頼をすることが多いと思いますが、経験上ツイッターのDMで依頼した方が成功率は高いです。

相互リンクで被リンクを獲得する対策は、ペナルティのリスクが伴うので注意が必要です。

例えば「おすすめ歯科医院10選」という記事を作成して、掲載の歯科医院と相互リンクで繋がることは自然であり効果を見込めるでしょう。

一方で、全く関係のない建築会社と相互リンクをおこなっても、SEO対策を目的としてリンクスパム行為と判断され、リスクの方が大きいので避けるべきです。

正しい相互リンクについて詳しく知りたい方は「相互リンクにSEO効果はある?相互リンクのやり方と注意点を徹底解説」の記事で紹介しているので読んでみてください。

外部対策②:他社サービスの宣伝記事を書く

これは「紹介した商品やサービスの記事に対して、広報も兼ねてその商品・サービスの公式サイトがリンクをするように促す」という施策です。

具体的には「パソコン おすすめ」や「青汁 おすすめ」などについて記事を書き、その中で大量に商品を紹介してキーワードでGoogle検索の結果で上位を取り、ユーザーの購買を促しています。

その上で掲載している商品の会社や、そのジャンルの他の会社にメールを送り、「●●(あなたのサイト名)で弊社の商品・サービスが紹介されました!」といった書き方で、公式サイト内で紹介するように頼むという方法です。

公式サイト内で「あなたのサイトで紹介された」と掲載すれば、あなたのサイトは良質で信憑性の高い被リンクをもらえ、公式は広報を兼ねて商品を宣伝できるため、双方に利益がある施策となっています。

このように、公式側とwin-winな関係を築くことでドメインパワーを高めることができます。

まとめると、、商品やサービスを紹介する比較記事を書いて、その商品・サービスの公式サイトに広報も兼ねて発リンクをしてもらうように営業をかけ、公式サイトからの良質な被リンクを獲得するという戦略です。ただし、読んでも購買意欲が湧いてこないような低質な記事ではユーザー側も公式側も魅力的に感じないため、被リンクを獲得できる可能性が低いでしょう。

企業の広報担当はサイトのトップページや全体の雰囲気、知名度などを考慮してリンクを渡すかどうかを判断していると考えられます。

このやり方で公式サイトからの被リンクをもらおうと思った場合、サイトのレイアウトやデザインを適切なものに変える、トップページをポータルサイトのようにしておくなど、最低限の最適化はしておきましょう。

また、モラル的な問題として、記事で取り扱う分野にある程度精通しているライターが記事を執筆し、公式側の広報としても質が高い記事に仕上げることも大切です。

これは効果的な被リンク獲得対策の一つと言えるでしょう。

獲得した被リンクは、明らかに記事内容に関連性があるため、ペナルティのリスクは低いと言えます。

外部対策③:サイト運営歴を長くする

サイトの運営歴が長いほど、そのサイトのドメインパワーは高くなっていく傾向にあります。

ただし、サイトをただ所持していればそれだけでドメインパワーが高くなっていくわけではありません。

新規記事を定期的に出す、情報の古くなった記事をリライトするなど、定期的にサイトを更新をしつつ長く運用していくことでサイト・ブログのドメインパワーが強くなっていくのです。

また、サイトを長く運営していると被リンクが蓄積されていきやすいので、それに伴ってドメインパワーも高くなります。

サイト運営歴が直接的にSEO評価の指標になっているわけではありません。

あくまで、運営歴が長くなれば、それだけ被リンク獲得の機会が増えるということです。

重要なのはリンクをもらえるほどのクオリティの高い記事を作成することです。

外部対策④:決まったジャンルに特化し、ドメイン評価を偏らせる

次に、サイトやブログの記事のジャンルを絞り、特化型サイト・ブログにすることで、ドメインの評価を偏らせる方法です。

多くのこと幅広く扱うサイト・ブログ(雑記記事)よりも、特定のジャンルに特化したサイト(特化ブログ)の方が専門性が高まり、Google検索のアルゴリズムがサイト・ブログのテーマを認識しやすくるため、SEO面で強くなるのです。

とくに近年Google検索のアルゴリズムは、専門性の高いサイトやブログをGoogle検索の結果の優先的に上位に表示する傾向にあります。

たとえばこのサイトではSEOやサイト運営をテーマとして扱っていますが、ここでいきなり他ジャンルからの流入を狙って「旅行」に関する記事を出しても、検索結果での順位はつきにくいのです。

一方で、SEOやサイト運営に関する記事に特化しているぶん、それらのテーマに関するキーワードで強くなっています。

サイト運営のよくある失敗として、獲得できるキーワードの間口を広げるために、包括的なジャンルで運用してしまうことが挙げられます。

例えば、美容整形をメインで狙いたいけど、あわよくば他のキーワードでも集客を取ろうと、サイトのメインテーマを「美容全般」としてしまうことです。

これは、Googleのガイドラインに観点で悪いことというわけではないですが、SEO対策の難度が高まってしまいます。

元々強力なドメインを所有しているのならば検討しても良いですが、そうでなければジャンルは特化して始めるべきです。

外部対策⑤:シェアされる質の良い記事を書く

記事がシェアされていくことでもドメインパワーは高まっていく傾向にあります。

記事がシェアされることで、単純に被リンクの数が増えてドメインパワーが高くなる上、記事を見るユーザーの数も増えるため、そのユーザーたちにシェアされて更に広がっていくことも起こり得ます。

シェアされやすい記事は質が高い記事であることが多く、Google検索のアルゴリズムからの評価も高いため、Google検索で上位に表示されやすいです。

最も自然で王道な被リンク獲得方法です。

「人に共有したくなる」「引用や参考にしたくなる」そんな被リンクこそが、Googleが本来求めているものであり、目指すべきものと言えるでしょう。

外部対策⑥:定期的に記事を書いて、記事数を増やす

最後に、ドメインパワーを高めるためには、「記事を定期的に上げること」と「記事数を増やすこと」も重要です。

サイトを長く運営することはドメインパワーを高めるために有効といいましたが、定期的に記事を更新していないとGoogle検索のアルゴリズムの変化についていけない可能性が高くなります。

その結果、検索結果の順位が落ちやすくなり、ユーザーからのアクセス数も減ってしまうのです。

質が高い記事があったとしても更新されず、サイト全体としての記事数が少ない場合では内部リンクを貼ることも難しく、検索結果で上位表示できるキーワード自体が少なくなってしまいます。そのため、アクセス数やPV数も増加しにくいのです。

一方、質が高い記事を多く書けば記事数が多いぶんキーワードが増え、ユーザーからのアクセス数、PV数も増えていきます。ユーザーからのアクセス数やPV数が増えれば相互リンクやmybest方式による被リンク獲得の施策も行いやすくなるでしょう。

それに加えて、サイトやブログのユーザーからの自発的な被リンクも自然と増えていくため、ドメインパワーが上昇しやすくなります。

以上から、サイトやブログを運営する際には記事を定期的に出して、記事数を増やしていくことも必須であると言えます。

関連:コンテンツの更新頻度が高い・低いはSEO効果と関係ある?

記事のクオリティが同程度の場合、単純に記事数が少ないサイトより、記事数が多いサイトの方がシェアされる可能性は高いです。

しかし、記事のクオリティが低ければ、いくら記事数を増やしても意味がありません。

記事数を増やすことを目的としないように注意しましょう。

【コンテンツSEO対策】ユーザーに価値のあるコンテンツの作り方5選

Googleは質の高いコンテンツについて公式ガイドラインで以下のように言及しています。

Google の自動ランキング システムは、検索エンジンでのランキングを上げることではなく、ユーザーにメリットをもたらすことを主な目的として作成された、有用で信頼できる情報を検索結果の上位に掲載できるように設計されています。

上記を見てもわかる通り、Googleの検索アルゴリズムはユーザーにメリットをもたらす情報をより検索上位に表示するという考えのため、コンテンツの対策は何よりも重要な対策と言えるでしょう。

具体的なコンテンツ対策の方法は以下です。

コンテンツ対策②:サイトやブログの記事にキーワードを含める

コンテンツ対策③:本文中にキーワードを含める

コンテンツ対策④:タイトルにキーワードを含める

コンテンツ対策⑤:見出しにキーワードを含める

さらに詳しく知りたい方は「コンテンツSEOとは?コンテンツ対策の正しいやり方や成功事例をご紹介」の記事で紹介しているので読んでみてください。

【E-E-A-Tの対策】コンテンツの信頼性を高めるSEO対策5選

読者は記事の内容に関して「疑いを持たずに読める信頼性の高い記事を読みたい」と思っています。実際、Google検索のアルゴリズムもコンテンツの正確性を重視しています。

そのためSEO対策ではサイトやブログの信ぴょう性を高める必要があるのです。

サイトの信頼性を高めるためにはE-E-A-Tを意識した対策を進めると良いでしょう。

具体的なE-E-A-T対策は以下です。

E-E-A-T対策②:信ぴょう性の高い情報を引用する

E-E-A-T対策③:運営者情報を記載する

E-E-A-T対策④:サイトを適宜更新する

E-E-A-T対策⑤:コピペはNG。必ずオリジナリティを出す

一つずつ解説します。

E-E-A-T対策①:関連するコンテンツを増やす

コンテンツの信憑性を高めるためには、記事で取り扱ったテーマに関連する記事を多くアップロードすることが有効です。

たとえば「SEO」というテーマでサイトやブログを運営するなら「SEO 対策」や「SEO ツール」、「SEO キーワード」、「SEO 被リンク」など、テーマと関連する記事を投稿しましょう。

するとサイト全体でSEOに関連する記事が増え、読者はSEOについて知りたいことがあったらそのサイト内を探せばよくなります。ほとんどSEOについての記事を上げていないサイトよりも信ぴょう性が高まるのは言うまでもありません。

また、Google検索のアルゴリズムからもSEOに関する、SEOに精通した、専門性が高くて信頼できるサイトであるという評価を受けるようになります。

そしてGoogleからの評価も高くなり、SEO分野においてGoogleなどの検索結果で上位に表示されやすくなるのです。加えて、テーマと関連する記事が増えると記事間で内部リンクを貼りやすくなるので、SEO面で大きなメリットがあります。

上記の内容については、誤った認識をしないように注意が必要です。

関連するコンテンツを増やそうと、質の低い記事を量産してしまうのは、順位低下に繋がる可能性があります。

ページを増やす場合は、1ページごとに目的を持たせ、ユーザーに利益をもたらすページを作成しましょう。

E-E-A-T対策②:信ぴょう性の高い情報を引用する

記事の情報の出どころを掲載する、つまり「引用元」の掲載はその情報自体の信ぴょう性を上げるだけでなく、サイトの信憑性を担保するためにも有効です。

信頼できる情報を引用元として記載し、コンテンツの信憑性を高めてサイトやブログのSEO対策を進めていきましょう。

具体的には、公共サイトや広く知られている有名サイトなど、ドメインパワーが高くて権威のあるサイトの情報を引用し、引用元も記載するのが効果的です。

また、Googleの検索結果の1位や2位などの上位に公的機関のサイトなどがある場合は、そのサイトの情報を引用することがとくに有効となります。検索結果の上位に表示されている公的機関のサイトは、Google検索のアルゴリズムがそのキーワードで評価していて、かつ信憑性が高いコンテンツで構成されているサイトだからです。

※ドメインパワーは、分析ツールの部分で紹介したahrefsやMozの「指標」でチェックできます。

数年前のSEO対策では、ドメインパワーを外部サイトに送らないためになるべく外部リンクは控える対策が一般的でした。

しかし、現在は情報の信頼性が重視されているため、信頼性が高い引用元の表記は検索順位向上に役立ちます。

E-E-A-T対策③:運営者情報を記載する

サイトやブログのコンテンツの信憑性を高めるためには、運営者情報を記載することも有効な手段です。

どこの誰かもわからない人や団体が発信しているサイトの情報だと、責任もないため、ユーザーとしては安心して記事を読むことができません。

ですから、ユーザーからの視点も踏まえて誰が運営しているか実態を明らかにするようにしましょう。

しかし、もしも匿名でサイトやブログをやっているなどの理由で自分のことを詳細に書けない場合には、書ける情報だけ書いたり、運営者情報を書く以外の他の方法でサイトやブログの信憑性を担保するようにしてSEO対策につなげましょう。

運営者情報を明確にする他、記事を作成した人や監修した人も記載すると良いでしょう。

とくに、その分野で専門的に活動している方なら、記事の著者として強く押し出すべきです。

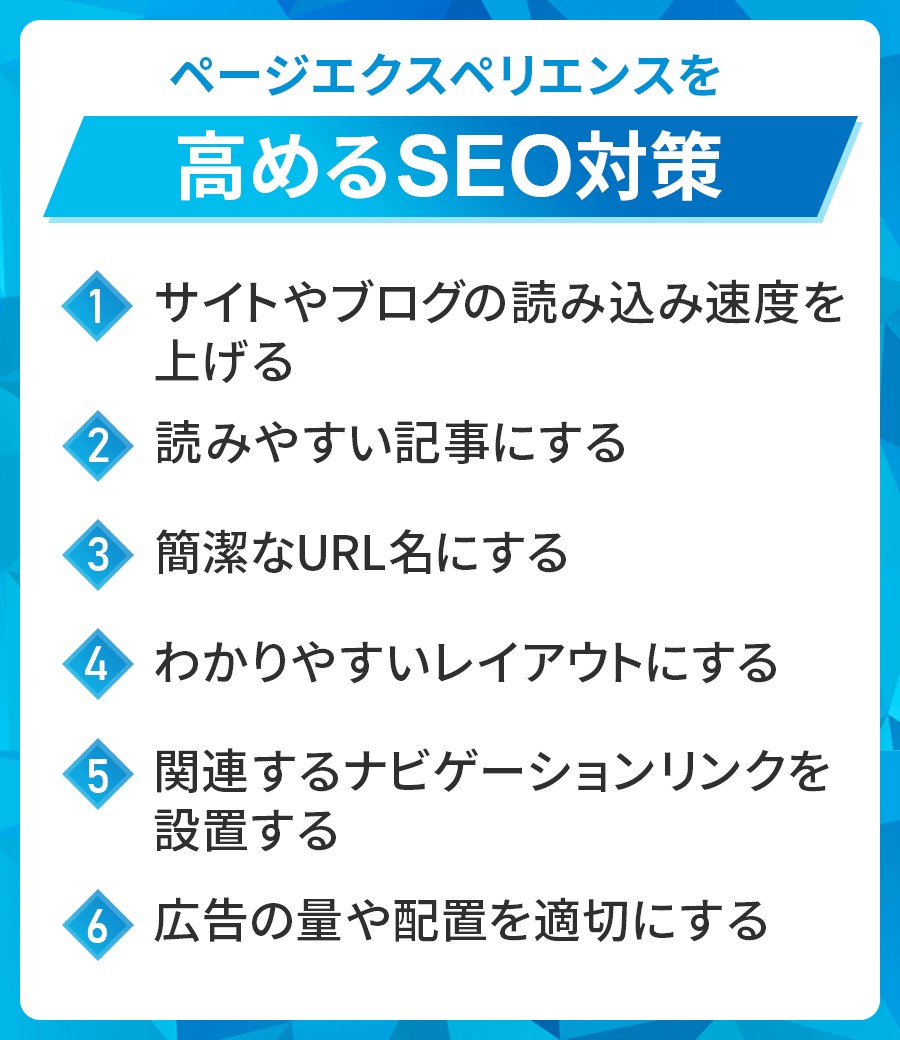

【ユーザーエクスペリエンス対策】ページエクスペリエンスを高めるSEO対策6選

ユーザーエクスペリエンスを高めることは、SEO対策として重要な施策です。

ユーザーエクスペリエンスを高めることで、ユーザーに最適なコンテンツを提供することを重要視しているGoogle検索のアルゴリズムからの評価が高まります。

それによってGoogleの検索結果の上位に表示されるようになるため、固定のユーザーも新規のユーザーも多いサイトになるのです。

ページエクスペリエンスについてGoogleは下記のように言及しています。

Google のコア ランキング システムは、優れたページ エクスペリエンスを提供するコンテンツを高く評価するように設計されています。サイト所有者が Google のシステムで高い評価を得るには、ページ エクスペリエンスの限られた要素のみにとらわれないようにすることが必要です。多くの要素について検討し、全般的に優れたページ エクスペリエンスを提供できているかどうかを確認してください。

高いユーザーエクスペリエンスを提供するための考え方は、以下のポイントを確認してみてください。

ユーザーエクスペリエンス対策②:読みやすい記事にする

ユーザーエクスペリエンス対策③:簡潔なURL名にする

ユーザーエクスペリエンス対策④:わかりやすいレイアウトにする

ユーザーエクスペリエンス対策⑤:関連するナビゲーションリンクを設置する

ユーザーエクスペリエンス対策⑥:広告の量や配置を適切にする

SEO対策でやってはいけないこと

SEO対策でやってはいけないことも多数あります。以前は有効だった施策が、検索エンジンの性能の上昇によって使えなくなっているケースも少なくありません。とくにブラックハットSEOと呼ばれる、検索アルゴリズムを欺く手法には注意が必要です。

被リンクの購入

従来は外部対策の方法として、サテライトサイトからのリンク設置やリンクの購入などの方法が取られていました。しかしこれらの行為は、検索順位の操作のために行うスパム行為と見なされています。

いわゆるブラックハットSEOと呼ばれる手法ですが、Googleのアルゴリズムが飛躍的に進化した現在では、ペナルティの対象として検知される可能性が極めて高いです。リスクが高く効果の薄い手法となったため、現在では被リンクの購入はほとんど行われてません。

キーワードの詰め込みすぎ

キーワードの詰め込みすぎにも注意が必要です。タグにキーワードを過剰に詰め込むと、検索エンジンからスパム判定を受ける場合があります。

このようなキーワードの詰め込みをキーワードスタッフィングといい、Googleはこのようなコンテンツを見分けられるとしています。あくまでユーザビリティを第一にしてSEO対策を進める必要があります。

隠しテキスト・隠しリンク

隠しテキストや隠しリンクもペナルティの対象です。過去にはブラックハットSEOの一手法として、キーワードをページ内に大量に詰め込むために、隠しテキストや隠しリンクが用いられたことがありました。

HTMLの設定で文字を画面外へ記載、フォントサイズを0にする手法、文字色を背景と同化、画像の後ろにテキストやリンクを隠す方法などが行われていました。しかしすべてペナルティの対象です。最新のクローラーはこのような情報を簡単に見つけられるため、絶対に行ってはならない手法です。

価値のないページの量産

内容が薄いコンテンツ、独自の情報のないコピーのみで作成されたコンテンツは、検索エンジンからの評価を下げる原因です。自サイト内のページ間で同じテキスト内容が増えると、類似コンテンツと見なされ、価値のないページと判断されることがあります。

過去にはページ数の多さが検索エンジンからの評価にプラスに働いたこともあったため、ページ数を機械的に増やすという手法が用いられたこともありました。最新のSEOは品質の低いページを量産することはまったくの逆効果です。コンテンツ数よりも、内容の品質を優先しましょう。

コピーコンテンツ

コピーコンテンツとは、他サイトから内容をそのままコピーしたり、流用してコンテンツにしたりすることです。検索エンジンはオリジナルの内容を高く評価する一方で、コピーコンテンツを非常に嫌います。オリジナリティの低いコンテンツを作ることは避けましょう。

またコピーコンテンツは他サイトとの間だけではなく、自サイトの内部でも判定されます。ペナルティの対象となるため、コンテンツの文章や構成はできるだけ重複しないようにし、一定程度の違いを必ず組み込むようにしましょう。

クローキング

クローキングとは、検索エンジンと人間のユーザーとで異なったコンテンツを表示することです。検索エンジン対策のために、人間のユーザーとは異なるコンテンツを表示させて、検索評価の向上を狙います。

具体的には、検索エンジンにはHTMLテキストを見せ、人間のユーザーには画像を表示させるような行為を指します。クローキングは、ユーザーの予想する結果と異なるものを見せる行為として、ガイドライン違反とされています。

自社でSEO対策を行った成功事例

弊社のお客様の中で、継続的なSEO対策を行い上位表示に成功している例を紹介します。

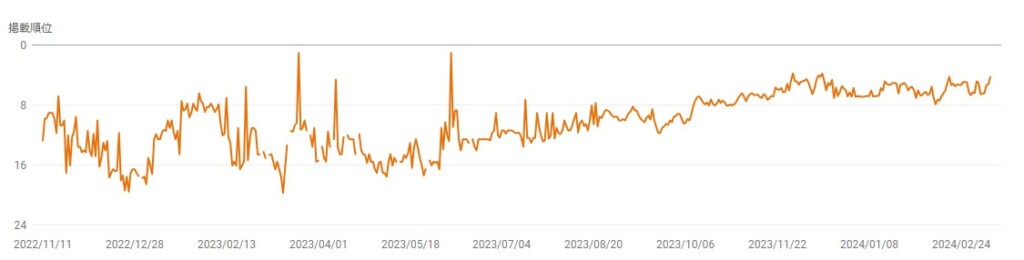

事例その①:株式会社N-fitness様

| ジャンル | パーソナルジム |

| 対策開始日 | 2023/08/28 |

| 対策内容 | 内部対策・コンテンツ対策・外部対策 |

| 対策前の検索順位 | 台東区 パーソナルジム:12位 |

| 対策サイト | https://n-fitness2021.com/ |

サイトの説明

東京都台東区の上野と浅草でパーソナルジムを営む「株式会社N-fitness」様のSEO対策成功事例です。一時は社内でSEOに取り組み上位をキープできていましたが、数年前より自社の施策に限界を感じ、弊社のSEOサービスを導入いただきました。

対策内容の詳細

内部対策

・対策ページへの内部リンク導線設置

・タグの最適化(title、description、h1、h2、alt)

・構造化データマークアップ(LocalBusiness、FAQ)

・検索結果スニペット表示時のサムネイル設定(headタグ内に設定)

コンテンツ対策

・スタッフ情報の掲載

・「こんなお悩みの方に」コンテンツ追加

・「ご利用者の声」コンテンツを追加

・「体験の流れ」コンテンツの追加

・アクセスマップ情報の追加

外部対策

・関連サイトからの被リンク獲得施策

SEO対策後の検索順位結果

台東区 パーソナルジム:12位→2位

「台東区 パーソナルジム」の順位動向

対策開始から約3ヵ月で2位まで上昇。

対策後はトラフィックも回復傾向に

対策前は順位の下降に比例してトラフィックも減少していましたが、弊社にお任せいただいた後は、ピーク時のトラフィックまで戻すことができました。

こちらのフィットネスジムは「格安」であることと様々な資格を持ったトレーナーが在籍していることでした。サイト内で自社の強みはある程度訴求できていたものの、基本となる内部対策や、「フィットネスジムの入会を検討しているユーザー」のニーズに応えたコンテンツが不足していました。

「魅力を感じてお問い合わせ→体験トレーニング→入会」という一連の流れに対応したコンテンツを設置することで、ユーザーニーズを満たすことのできるサイトに近づくことができ、上位表示化に成功したものと思われます。

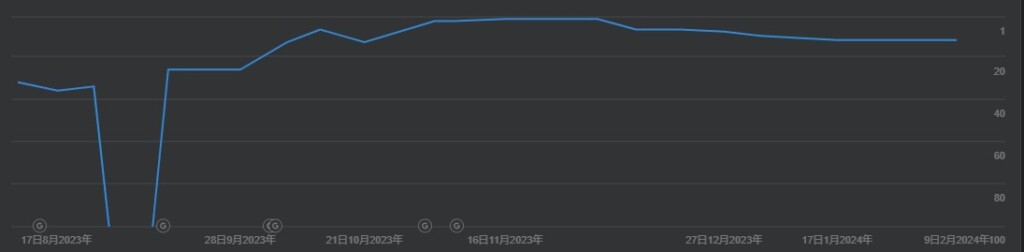

事例その②:農事組合法人アイガモの谷口様

| ジャンル | 鴨肉及びお米の通販サイト |

| 対策開始日 | 2023/08/30 |

| 対策内容 | 内部対策・コンテンツ対策・外部対策 |

| 対策前の検索順位 | 鴨肉 通販:36位 |

| 対策サイト | https://www.organic-farm.co.jp/ |

サイトの説明

合鴨肉を中心とした商品を販売している「農事組合法人アイガモの谷口」様のSEO対策成功事例です。合鴨農法で作っているお米と鴨肉を中心に販売しているECサイト兼コーポレートサイトの事例になります。これまでWEB集客施策は一切行っておらず髪媒体の宣伝に特化していましたが、WEB集客へ乗り出してわずか数か月で上位表示化に成功しました。

対策内容の詳細

内部対策

・対策ページへの内部リンク導線設置

・タグの最適化(title、description、h1、alt)

・構造化データマークアップ(Corporation)

・検索結果スニペット表示時のサムネイル設定(headタグ内に設定)

コンテンツ対策

・送料、支払方法、返品に関する説明コンテンツ設置

・各商品カテゴリページにカテゴリの説明コンテンツを追加

・売れ筋ランキングコンテンツの設置

外部対策

・関連サイトからの被リンク獲得施策

SEO対策後の検索順位結果

鴨肉 通販:36位→2位

「鴨肉 通販」の順位動向

対策開始から約3ヵ月で2位まで上昇。

サイトへの流入数は約3倍に増加

SEO対策開始時のトラフィックは月間200を割っていましたが、対策開始から3ヵ月後にはその3倍の月間600近いトラフィック増加を確認しています。

ECサイトでありがちなのが「ただただ商品を並べてしまう」ことです。「この会社の商品はどこが優れているのだろう?」「このお店ではどんな商品が人気なんだろう?」のような、ユーザーニーズに応えるコンテンツを意識した対策が良い例になります。

加えて、こちらのサイトはスタッフの写真や製造方法等、購入するユーザーが安心できる取り組みを日頃から行っているため、こうした透明性の高い訴求方法も評価の一つになっているのではないかと考えられます。

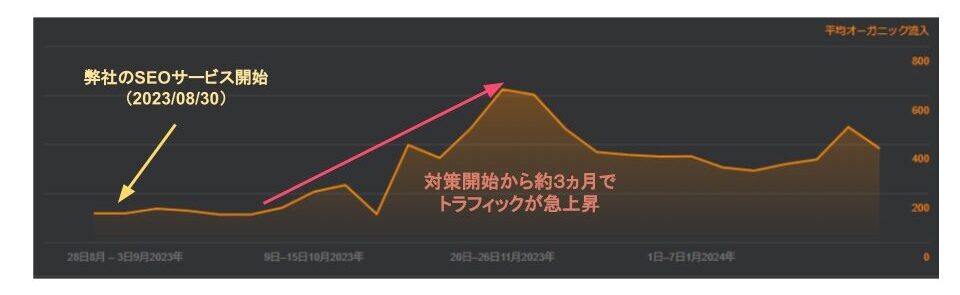

事例その③:有限会社アミューズフル様

「NATURAL KITCHEN & select」

| ジャンル | キッチン用品・雑貨 |

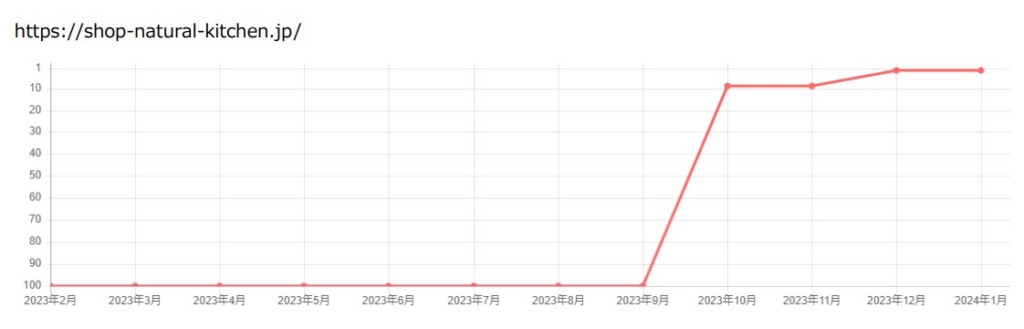

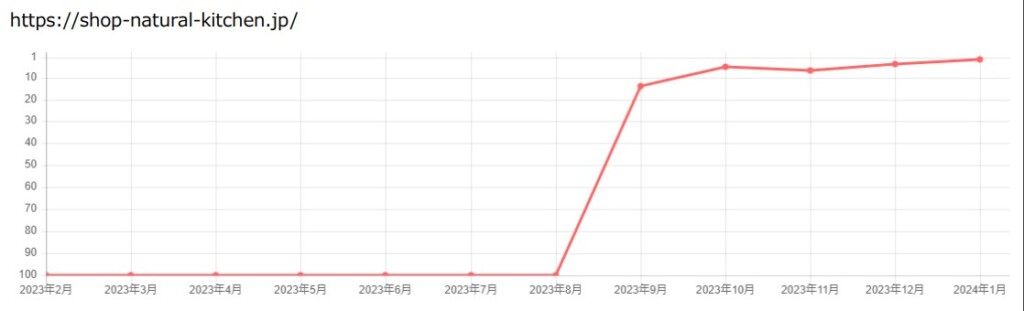

| 対策開始日 | 2023/08/01 |

| 対策内容 | 内部対策・コンテンツ対策・外部対策 |

| 対策前の検索順位 | キーワードA(キッチングッズ):圏外 キーワードB(キッチン用品 通販):圏外 |

| 対策サイト | https://shop-natural-kitchen.jp/ |

サイトの説明

キッチン用品や雑貨を販売している「有限会社アミューズフル」様のSEO対策成功事例です。元々は店舗販売が中心の経営でしたが、コロナ過をきっかけにECサイトを立ち上げ、集客施策の走り出しとして弊社のSEO対策サービスを導入いただきました。

対策内容の詳細

内部対策

・対策ページへの内部リンク導線設置

・タグの最適化(title、description、h1)

・robots.txt

・構造化データマークアップ(Corporation、WebSite、Product)

・検索結果スニペット表示時のサムネイル設定(headタグ内に設定)

コンテンツ対策

・送料、支払方法に関する説明コンテンツ設置

・キッチン用品のページに商品カテゴリの説明を追加

・運営元情報の追加(会社名、住所、電話番号)

外部対策

・関連サイトからの被リンク獲得施策

SEO対策後の検索順位結果

キッチングッズ:圏外→2位

キッチン用品 通販:圏外→2位

「キッチングッズ」の順位動向

どちらも対策開始から約2ヵ月でTOP10内にランクイン。その後もさらに上昇し、2位に表示成功しました。

サイトへの流入数も2~3倍に増加

サーチコンソールで確認したところ、クリック数(流入数)は対策前と比較して2~3倍程までに増加しました。

元々全てのキーワードで圏外でしたが、取り扱い商品数やサイトのコンセプトは既に確立されていたため、上位表示のポテンシャルは十分にあったと考えられます。

基本的な内部対策を実施したうえで、送料に関する情報や運営元情報など、ECサイト特有のユーザーニーズを考慮したコンテンツ対策も行い、上位表示化することができました。

その他のSEOの成功事例は「11サイトのSEO成功事例とSEOを成功させるための大切なポイント」で詳しく紹介しているのでご覧ください。

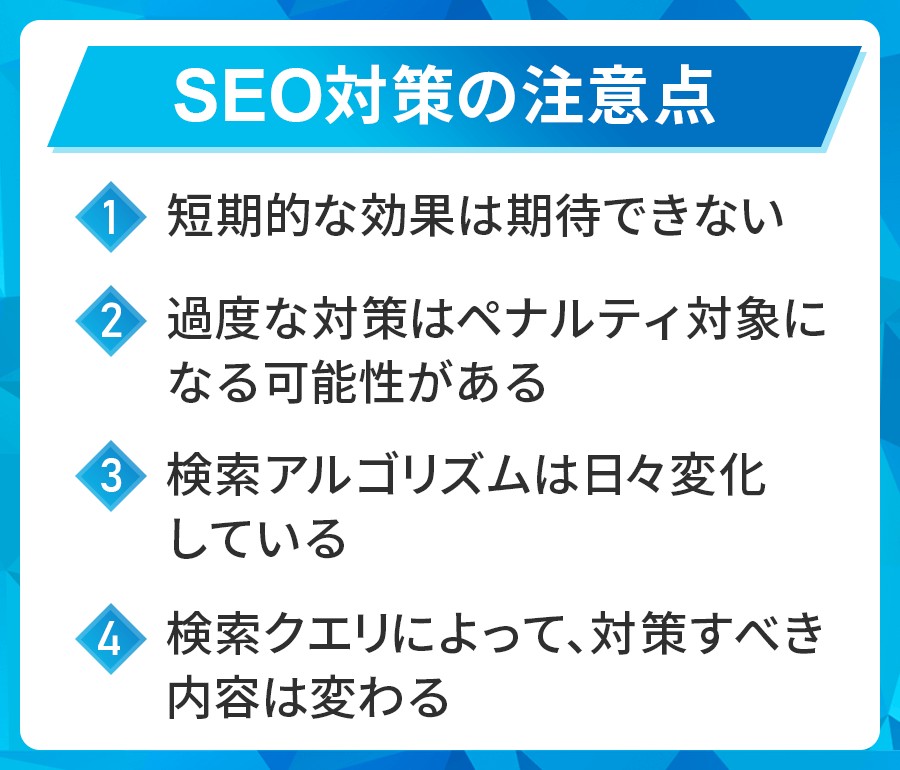

SEO対策の注意点

SEO対策の注意点は以下です。

② 過度な対策はペナルティ対象になる可能性がある

③ 検索アルゴリズムは日々変化している

④ 検索クエリによって、対策すべき内容は変わる

それぞれの注意点について、以下で詳しく解説します。

① 短期的な効果は期待できない

SEO対策は短期的な効果を期待できる施策ではありません。

分析→対策→効果測定を繰り返しおこない、ベストプラクティスを導き出す作業が必要になります。

急激な効果は期待せずに、長期的視点で対策に取り組みましょう。

② 過度な対策はペナルティ対象になる可能性がある

検索順位の操作を目的とした過度なSEO対策は、Googleのペナルティ対象になり、検索順位が下がってしまう可能性があります。

過度なSEO対策の例は以下です。

- 短期間に不自然なほど被リンクを増やす

- ユーザーの読みやすさを犠牲にして、対策キーワードを大量に詰め込む

- 品質の低いページを量産する

検索順位の操作やページ誘導を目的としたこれらの行為は、ユーザーの利益に繋がらず、Googleの目的と異なるため、検索順位の下降処置がおこなわれる可能性があります。

③ 検索アルゴリズムは日々変化している

Googleの検索アルゴリズムは日々更新されています。例えば、2021年だけでも、5150件以上の改良が加えられています。

昨日までベストプラクティスだったSEO対策は、今日では良くないSEO対策と認識されてしまうこともあるでしょう。

そんな日々変化している検索アルゴリズムに対応するためには「日々の順位変動の記録」「順位変動したキーワードの分析」「更新された評価基準の推測」「コンテンツの修正」を定期的におこなう必要があります。

④ 検索クエリによって、対策すべき内容は変わる

Googleの検索アルゴリズムは200以上の要素が組み合わさってできていますが、それらの要素の重要性の比重は検索されるキーワードによって異なります。

例えば「ソファ」関連のキーワードでSEO対策をおこなう際に、「ソファ」というキーワードと「ソファ 選び方」というキーワードでは、検索順位が上がりやすい要素は異なります。

「ソファ 選び方」というキーワードの場合は、ソファの選び方について詳しく書かれたハウツー系記事が検索上位に表示されます。

一方で「ソファ」単体のキーワードの場合は、ソファをたくさん取り扱っている通販サイトが検索上位に表示されるので、ソファの販売をおこなっていないサイトが検索上位を獲得するのは難しいです。

このように、検索キーワードによって、評価ポイントは異なり、やるべきSEO対策は変わってくるので、画一的SEO対策ではなく、検索キーワードの意図をくみ取って、ユーザーが求めているものを提供することを心掛けましょう。

SEO対策は専門家ですら、苦戦しながら数ヶ月~数年かけておこなうほど難しいものです。

間違ったSEO対策をおこなえば、検索順位は下がってしまう可能性があります。

上記では、SEO専門会社と日々注意していることや、お客様にアドバイスしているSEOの注意点を説明しているので、参考にしてみてください。

まとめ:SEO対策とは?SEO対策をする方法とその基本

SEO対策は、検索結果の上位を獲得してユーザーや収益を増やすために必須で、サイトを運営していく上で不可欠です。

SEO対策をするための方法は非常に多く存在していますが、まずはこの記事で紹介したSEO対策の方法を参考に、自分のサイトでまだできていない方法はすぐに実践をし、SEO対策を進めていきましょう。

実践することで検索結果の上位に表示され、集客力アップと収益化につながり、非常に多くのメリットを受け取ることが出来るでしょう。

SEO対策の基本はユーザーのためになるサイトを作ることが基本です。

それは、WEBで集客をおこなっているサイト運営者ならば誰もがおこなうべき対策と言えるでしょう。

ただし、SEOのアルゴリズムは日々変化していて、古い情報や誤った情報がネット上で錯綜しているため、完璧に理解することはとても難しいでしょう。

間違ったSEO対策はGoogleのペナルティ対象になってしまい、検索順位の低下に繋がります。

本ページでは、なるべくわかりやすく「取り組むべきSEO対策」と「ペナルティになりやすいSEO対策」を伝えていますが、それでも検索キーワードによって、やるべきSEO対策は異なります。

もし、本ページを読んでもSEOに不安がある場合は、SEO業者の無料相談などを利用して、一度SEOについてアドバイスを受けてみるのも良いでしょう。

専用SEOプランをご提案いたします!

- どんな対策をすればいいかわからない…

- 最適な対策キーワードがわからない

- 施策実行のリソースが不足している

SEOコンサルタントが貴社サイトの課題を洗い出し、最適なSEO対策を一緒に考えます。

SEO無料相談はこちら