BLOG

ブログ

滞在時間はSEOに関係する?検索順位に影響はあるのか2023.10.01

SEO対策をする上で、ユーザーが知りたいことに対する最適なアンサーを用意することが重要です。

Googleは検索キーワードに対して価値のあるページを上位表示させるため、コンテンツ作成の際はユーザーの検索ニーズを満たしているかどうかを気にする必要があります。そのコンテンツ作りで関係性が気になるのが「滞在時間」です。

この記事では、滞在時間とSEOの関係について解説します。検索順位にどのような影響があるのか気になる方は、ぜひ参考にしてください。

もしSEO対策の基本から対策方法まで全て詳しく知りたい場合は「SEO対策とは?検索上位表示を狙う方法まとめ!」の記事でSEO対策の情報をまとめているので参考にしてみてください。

目次

滞在時間はSEOに関係しない

2016年8月に公開された「Google Webmaster Central office hours hangout」という動画では、Google社員のJohn Mueller(ジョン・ミュラー)氏による見解が述べられており、「ランキングとGoogleアナリティクスのデータとの間に直接的な関係はない」とされています。

2016年時点の情報なので、現在に至るまでアルゴリズムのアップデートが度々行われて多少の変化はあるかもしれませんが、基本的に滞在時間が直接SEOに関係することはないと捉えられます。後ほど詳しく解説しますが、滞在時間は間接的にSEOに影響を及ぼすと捉えましょう。

Googleが滞在時間はSEOに直接的な関係がないと発言している以上、滞在時間と検索順位は比例しないと考えて良いでしょう。

しかし、Googleは検索品質評価(ランキングシステムの評価)に「Needs Met rating」というものを用いています。

これは、Google検索を利用するユーザーにとって、検索結果がどれだけ満足させられているか(ユーザーの検索意図とマッチしているか)をレーティングした評価システムです。

例えば、最高評価の場合は、ユーザーが検索のニーズを満たすために他の結果を見る必要がないことを意味します。

上記を大きな評価軸にしていることから「他の検索結果を見る必要が無いほど、ユーザーを満足させられているサイトは、検索上位に表示すべき」と評価していると考えられます。

つまり、ユーザーの滞在時間・直帰率・以降のアクセス経路などから機械学習し、サイトの満足度を評価している可能性があります。

もし上記が現状のアルゴリズムに組み込まれていなくても、今後実装されることは多いに考えられるので、滞在時間というよりかは、ユーザーを満足できるコンテンツの提供を心掛けましょう。

滞在時間は長く直帰率が低いことが理想

滞在時間とSEOには直接的な関係はありません。しかし、WEBサイトとしてあるべき姿は「滞在時間が長く直帰率が低い状態」です。

滞在時間が長いということはユーザーがそのページを読み込んでいる可能性が高く、直帰率が低いことはそのサイトにユーザーの知りたいことが多く記載されて興味を持っている状態といえます。滞在率と直帰率は、評価の高い順に4つの評価に分けられます。

- 平均ページ滞在時間が長く直帰率は低い

- 平均ページ滞在時間は長いが直帰率が高い

- 平均ページ滞在時間は短いが直帰率が低い

- 平均ページ滞在時間が短く直帰率は高い

平均滞在時間が長いほど直帰率が低いほど評価が高くなるため、この状態を目指すことで間接的ではありますが、SEOに良い影響を与えられる可能性は高いです。

Googleはユーザーに役立つ情報を適切に掲載するページを上位表示するため、滞在時間と直帰率を意識してコンテンツ作りをしましょう。

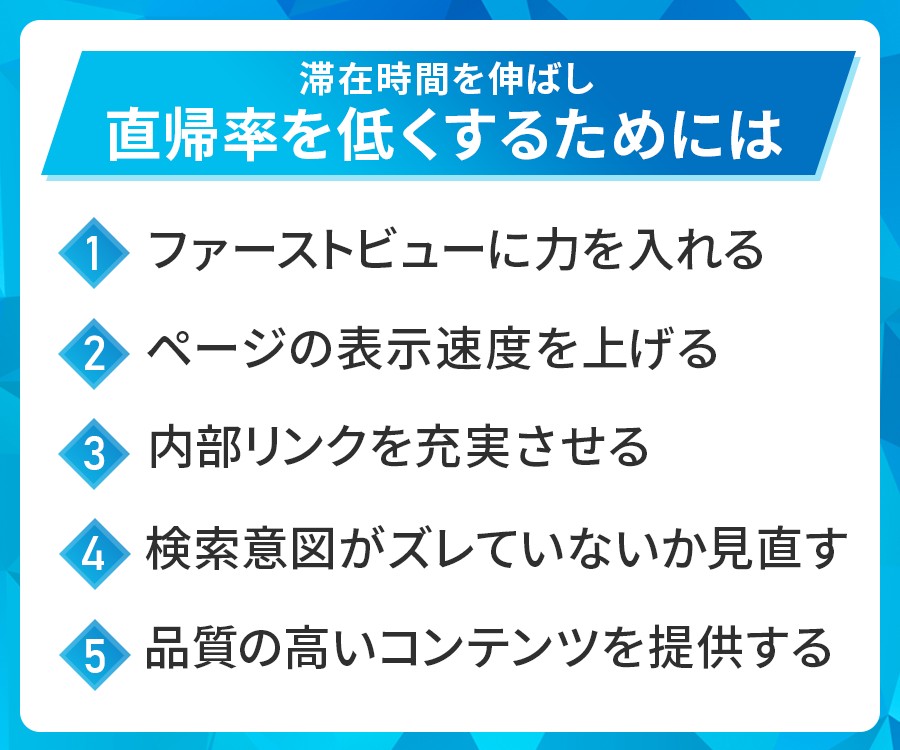

滞在時間を伸ばし直帰率を低くするためには

滞在時間を伸ばして直帰率を低くすることを目的としてコンテンツを作成するだけでは、SEOの本質を突いていません。

ユーザーが素早く欲しい情報を手に入れるために、見やすいページを作るために、さまざまな要素を改善した結果、平均滞在時間は長くなり、ページ離脱率(直帰率)は低くなります。そのための施策が下記の5つです。

ファーストビューに力を入れる

ファーストビューとは、WEBページを開いたときに、スクロールせず最初に表示される領域のことです。ファーストビューな和製英語なので、英語では「above the fold」(アバーブ・ザ・フォールド)と表されます。

ファーストビューでユーザーが知りたいと思える情報がなければ、ユーザーは離脱してしまいます。目安としては3秒 です。ページを開いて3秒以内に欲しい情報が見当たらなければ、ブラウザバックするといわれています。

具体的に何をすべきかというと、大見出し(h1タグ)でキャッチーなタイトルを付ける、ページの全容がわかるディスクリプション文を記載する、各見出しに遷移する内部リンク付きの目次を付けるといった施策です。

「SEO対策 ツール」というキーワードで検索するユーザーを狙っているのであれば、必ずファーストビューでSEO対策ツールの名称や、「SEO対策におすすめのツール5選」といった、ツールの名称を入れるべきです。

ページの表示速度を上げる

ページの表示速度は、検索画面やSNSからURLをクリックしてからページを表示するまでの速度を指しています。Googleによればページ表示に3秒以上かかると53% のユーザーが離脱してしまうといわれているため、ページの表示速度向上は重要な施策です。

例えば、1日1000PVを達成するページで、表示速度が3以上かかるとアクセス数は470人にまで減ってしまいます。直帰率が上昇すると、本来そのページで読んでほしい部分が読まれず、案件成約のチャンスも逃す恐れがあります。

それらに伴いコンバージョン(CV)率も減少するという悪循環に陥る可能性があるため、ページの表示速度改善の施策を考えましょう。主な対策としては、表示する画像の軽量化や相性が悪いプラグイン、不要なプラグインを削除することです。

内部リンクを充実させる

内部リンクとは、自分のWEBサイトにある任意のページに遷移するリンクのことです。ユーザー目線では、内部リンクが設置されていないとそれ以上ページから取得できる情報がなく、ブラウザバックして他のページで情報を収集します。

また、内部リンクがないとGoogleクローラーがページを評価した際に、サイト内回遊率が低下するというデメリットもあります。簡単なボタン1つだけでも、興味のあるユーザーはクリックしてその遷移先ページを見る可能性があるため、内部リンクの設置は重要です。

例えば、SEOに関する情報を扱うWEBサイトにおいて、「おすすめのサジェストチェックツール」「ページ表示速度を改善する方法」「検索意図の調べ方」といった、さまざまな記事を取り揃えているのであれば、本文中でそのキーワードを出した際に内部リンクを設置するだけで、直帰率は変わってきます。

検索意図がズレていないか見直す

検索意図とは、検索キーワードに隠されたユーザーのニーズのことです。「東京 天気」と検索したのであれば、直近の東京の天気はどうなっているのか、傘は必要か、羽織ものは必要かといった情報を知りたいというニーズが隠されています。

検索意図がズレていると、直帰率が高くなってしまいます。狙ったキーワードに対して、ページにアクセスした多くのユーザーが、このサイトに自分の求めている情報はないと判断してブラウザバックしてしまうからです。

狙いたいキーワードに関する検索意図を調べる際は、上位ページのコンテンツを参考にする、サジェスト・関連キーワードを参考にするといった方法があります。

品質の高いコンテンツを提供する

極端な話、ユーザーにとって大いに役立つコンテンツがページに含まれていて、見やすければ滞在時間は長くなります。特定のキーワードに対して興味を持ったユーザーがスラスラと読み進めるからです。

品質の高いコンテンツとは抽象的な表現ですが、ユーザーに焦点を当てたコンテンツ作りを行えば、自ずとGoogleからの評価は高くなります。

ユーザーがストレスを感じないように、文は読みやすいように短くして重要箇所は太字や文字色を変えて強調表現を使う、ユーザーの知りたい情報をページ上部に配置する、文字を読むことに疲れないよう図表や画像を差し込むなどの点を意識しましょう。

この中でSEO評価的に重要な項目を順に並べると下記のようになります。

② 検索意図がズレていないか見直す(最重要)

③ 内部リンクを充実させる(重要)

④ ページの表示速度を上げる

⑤ ファーストビューに力を入れる

ユーザーの検索意図に合致した質の高いコンテンツを提供することが、SEO的には一番重要です。

また、内部リンクを適切に設置することで、ユーザビリティとクローラビリティの向上をおこなうと良いでしょう。

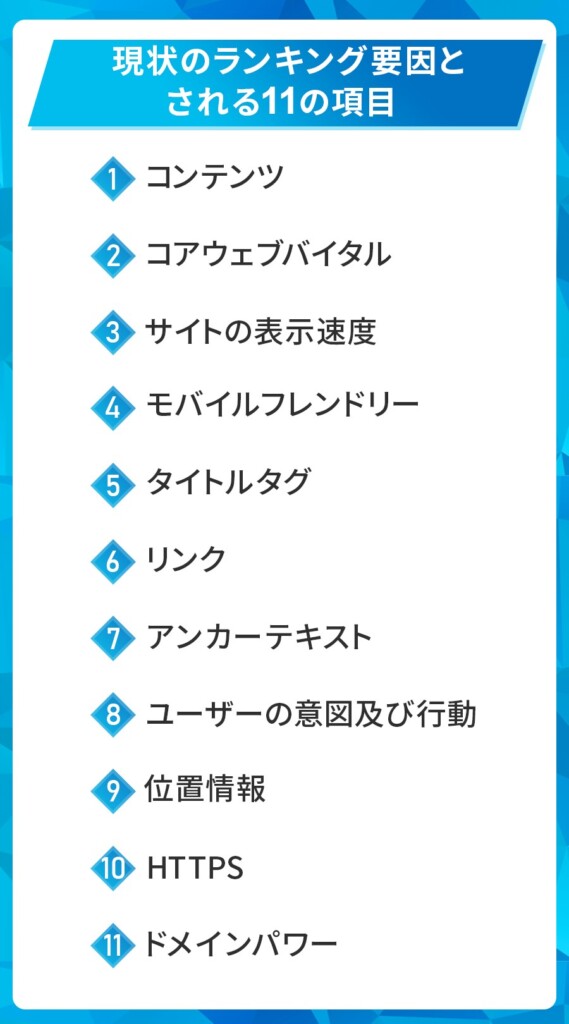

現状のランキング要因とされる11の項目

Googleアルゴリズムがページの検索順位を付ける際、200個 以上の項目を参考にしているといわれています。ここでは、ランキング付けに大きな影響があるとされている11の項目を解説します。

コンテンツ

コンテンツはランキングに最も大きな影響を与える重要な要素です。コンテンツがなければページが評価されることもありません。

Googleは品質と関連性の2つを重視するため、ユーザーに焦点を当てて誤字脱字がなくサイトの扱うテーマに関連性が深ければ、自ずとページは高く評価されます。コンテンツの内容に関しては、現在狙いたいキーワードで上位になっているページを参考にしましょう。

Googleが高く評価しているページはどのような内容を記載しているのか把握して、オリジナリティのある要素を加えれば上質なコンテンツを作成できます。

コアウェブバイタル

コアウェブバイタルとは、ページの表示速度や安定性を3つの指標で評価したものです。下記の3つが、コアウェブバイタルを構成する要素になります。

| 要素 | 特徴 |

| LCP(Largest Contentful Paint) | 画像や動画など、そのページ内で最も大きなコンテンツが表示されるまでの秒数を表す |

| FID(First Input Delay) | ユーザーがテキスト入力やタップ、クリックといったアクションを行った際に、どれくらいの時間でブラウザが反応するのかを示す |

| CLSCumulative Layout Shift) | レイアウトがどの程度ズレてしまうかを表す。値が小さいほどズレが少なく評価が高い |

サイトの表示速度

サイトの表示速度は重要な指標の1つです。ページの表示に3秒かかると53%のユーザーが離脱してしまいます。滞在時間が短く直帰率が高いページは、ユーザーのためにならないと判断されて検索順位が低下する可能性があります。

モバイルフレンドリー

モバイルフレンドリーとは、スマートフォンに最適な表示・レイアウトを意識しているかを評価したものです。

PCでWEBページを見ていた時は画面が横長でしたが、スマートフォンは縦長で表示されます。PCのレイアウトをそのまま使ってしまうと、スクロールやタップなど余計な作業が増えて、ユーザーの利便性が低下します。

平成30年以降、8割前後 のインターネット利用者がスマートフォンを使用しているというデータがあるため、スマートフォン用のレイアウト最適化は重要な項目です。

タイトルタグ

タイトルタグは、ページ内のコンテンツが狙ったキーワードとの関連性が高いことをアピールする際に重要になります。キーワードは左側(文頭)から読み込まれるため、タイトルの文頭の方に重要単語を配置するように意識しましょう。

また、ページタイトルが魅力的でないとアクセス数が伸びないため、ユーザーとGoogleの双方からの評価を気にして作成すべきコンテンツです。

リンク

外部リンクという他サイトからのリンクを多く集めるページは、Googleから高い評価を受けます。それだけ有益な情報が掲載されている証拠だからです。

ただし、リンクを貼ったサイトが関連性の薄いテーマを扱っていたり評価の悪いサイトだった場合、スパム判定をされて自分のページまで評価が低くなる可能性があります。そのため、Googleサーチコンソールのようなツールを使って外部リンクを適切に管理することが大切です。

アンカーテキスト

アンカーテキストは、遷移先のURLを添付したテキストのことです。身近な例ではWEBページの目次がアンカーテキストに当たります。アンカーテキストは、情報の概要と具体的な内容を分けられるため、ユーザーが知りたい情報だけを素早く入手できる点がメリットです。

「SEOとは」「SEO対策をするべき理由」「おすすめのSEO対策ツール」といった3つの目次があったとして、おすすめツールだけを知りたいユーザーは、前2つの情報を読み飛ばしたい訳です。

アンカーテキストを使って最初からおすすめツール紹介の見出しに遷移させることで、ユーザーがストレスを感じることなく知りたい情報を入手できます。

ユーザーの意図及び行動

検索意図や行動に関しては、分析が必要です。上記で解説したようにユーザーの検索意図を正しく反映させられていないと、離脱率が高まってしまいます。また直帰率、セッション数といったユーザーの行動はランキングに大きな影響を与えます。

位置情報

ユーザーが何かしらの行動をしたいと思って検索する場合は、位置情報が重要です。新宿駅でラーメン屋を探しているユーザーに、新宿駅で評価の高いラーメン屋を提案できます。

HTTPS

ページのURLを「HTTP」から「HTTPS」へ変換する「HTTPS化」(SSL化)は、影響力の高い項目です。実際にGoogleがSSL化したサイトをランキングで優遇すると言及しているため、多くのサイトがHTTPS化を進めています。

そもそもHTTPS化とは、インターネット上の通信を暗号化することです。なりすましや盗聴を防止できるので、サイトの信頼性が向上しGoogleからの評価も上がります。

ドメインパワー

サイト運営初心者の方は、ドメインパワーを常に意識してコンテンツを作成しましょう。作成したばかりのサイトはコンテンツが少なくドメインパワーが非常に弱い状態だからです。

専門性の高いサイトや公式サイトはドメインパワーが強く、これらのサイトは上位表示されやすい傾向にあります。ドメインパワーの強いサイトばかりが検索結果1ページ目に並ぶキーワードを狙うと、上位表示させられる可能性はほぼないといっても過言ではありません。

上記の中でSEOにおいて特に重要なのが下記の2点です。

・ドメインパワー

ランキング決定において、この2項目の影響力が高く、SEO対策の中心になるため、コンテンツの質を上げる方法と、ドメインパワーを上げる方法については下記記事で詳しくご紹介しています。

また「タイトルタグ」・「HTTPS」など、単発の対策で直接的にランキングに影響する項目はしっかりと対策をおこないましょう。

滞在時間がランキング要因となる可能性

現状、滞在時間とSEOに直接的な関係性はありません。しかし、Googleの検索アルゴリズムは常に変更されているため、今後は滞在時間がランキング要因の1つに加えられる可能性は十分に考えられます。

滞在時間を長く、直帰率を低くするように意識してコンテンツを作成しておけば、いざアルゴリズムの変更が行われた際に一気にページの検索順位が向上する可能性があるため、今のうちから意識して損はありません。

まとめ

SEOと滞在時間に直接的な関係はありませんが、いずれGoogleアルゴリズムが変更された際に備えて滞在時間を長く、直帰率を短くすることは大きなメリットがあります。内部リンクをたどって回遊率が向上するほか、案件成約のチャンスも多くなるからです。

SEOには正解がなく、さまざまな項目が複雑に絡み合っているものの、現在のランキングを構成する11の項目は最低限サイト運営の際にぜひ意識してみましょう。

専用SEOプランをご提案いたします!

- どんな対策をすればいいかわからない…

- 最適な対策キーワードがわからない

- 施策実行のリソースが不足している

SEOコンサルタントが貴社サイトの課題を洗い出し、最適なSEO対策を一緒に考えます。

SEO無料相談はこちら