体重管理に悩む全てのアスリートへ!体力を落とさず減量するための5大ルール

「食べること」は、アスリートにとっては仕事の一つだとすら言えます。

スポーツの業界を見ていると、やはりトレーニングだけでなく、食事にも神経を使っている選手の方が、パフォーマンスが優れている傾向にあることを強く感じます。また、私自身もパワー系競技の選手として、現役を続けている中で、食事内容やサプリメントにも気を使うと、それが積み重なってフィジカルのパフォーマンスが向上していくことを感じています。

もし、不適切な食事をしていたら、体重管理が難しくなりますし、フィジカルの状態も減退します。

これは非常に重要なことで、トップレベルのアスリートであればあるほど、100g単位の体重の増減でも、大きな影響を受けてしまいます。また、不適切な体重管理では、本来は脂肪を減らしたいのに、筋肉まで落ちてしまうということもありえます。

このようなことから、日々、色々調べながら、自分自身で実験していると、いくつか、個人的経験に基づいて、体重管理についてお伝えできることが蓄積してきました。

ここでは、それについて、まとめさせて頂いています。

アスリートだけでなく、体重管理に悩む全ての人にとって、新たな気づきになる内容だと思います。ぜひ、参考にして見て頂ければと思います。

パーソナルトレーナー/パワーリフター

パワーリフティング全日本選手権11度優勝。 トップレベルの現役選手でありながら、ReebokONEアンバサダー、ゴールドジムオフィシャルパーソナルトレーナーとして活躍し、数々のトップアスリートを指導している。

この専門家の他の記事を見る1. カロリー理論の再考

現在の体重管理の一般常識はカロリー理論が、一番の根拠とされています。カロリー理論とは、シンプルに、

- 摂取カロリーが消費カロリーより多いと体重が増加する。

- 摂取カロリーが消費カロリーより少ないと体重が減少する。

という理論です。

脂肪1kgあたりの燃焼カロリーは 7,200Cal なので、体重管理は、この数値を基準に行われます。現在では、私たちのようなフィジカルスポーツの選手も、このカロリー理論を根拠として、試合に向けて、身体を仕上げていくことが基本です。

しかし、世界のトップフィジカルエリートの中には、カロリー理論だけに固執するよりも、「質の良い栄養素を取ること」を重視する異なる新たな食事理論で、フィジカルをメンテナンスしている人が増えています。

例えば、テニスで史上8人目のグランドスラムを達成したジョコビッチ選手は『ジョコビッチの生まれ変わる食事』の中で、グルテンや乳製品を絶ったことで、体重を落としながらも、パフォーマンスを劇的に向上できたことを明言しています。

また、NBAのレジェンド級プレーヤーであるレブロン・ジェームズ選手も、”Here’s What Normal People Can Eat To Follow The LeBron James Diet“のように食事の質の重要性を語ることが多い人物です。

このようなトッププレイヤーの例を見てみると、単純なカロリー計算以外に、何か重大なルールがありそうですね。

1.1. 数々のカロリー制限及び過剰摂取実験

ここから、スポーツにおいて、カロリー理論を指標とすることが、必ずしも、パフォーマンスの向上をもたらすわけではないことを示す実験データを検証していきたいと思います。

実験データは以下の2つの基準を満たしているものを選んでいます。

- マウスではなく人に対して行われた実験や研究であること。

- 著名な大学や学者、またはそれと同等の信頼性を持つと考えられる実験や研究であること。

他にも細かい基準はいくつかあるのですが、冗長になってしまうので説明は省かせて頂きます。

1.1.1. ワシントン・カーネギー研究所の実験

まずは、1919年にワシントン・カーネギー研究所が行った実験です[1]。

この実験では、被験者の一日あたりのカロリー摂取量を長期間に渡って1400Calから2100Calに制限しました。これは、今日のカロリー制限ダイエットがターゲットとするカロリー摂取水準(通常時の約30%減)です。

この実験の結果、分かったことは、摂取カロリーを30%減らすと、基礎代謝による消費カロリーも30%の減少したということです。

このように摂取カロリーを制限すると消費カロリーもあわせて減少します。

さらに悪いことに、特にスポーツ選手、そしてもちろん、単純にダイエットを行いたい人にとっても、基礎代謝による消費カロリーの減少は、パフォーマンスにとって極めて重大な悪影響を及ぼします。

次の実験を見て、その悪影響を検証してみましょう。

1.1.2. ミネソタ飢餓実験

カロリー制限によって摂取カロリーが減ると、体は、今後も長期的に少ないカロリー状態である可能性を考えて、自動的に消費カロリーを減らすことによって、エネルギー状況に適応しようとするようです。

結果、筋肉だけでなく、皮膚や髪、爪などにも十分なエネルギーが行き渡らなくなり、状態がどんどん落ちていってしまいます。これを示す実験に、1944年から1945年にかけてミネソタ大学のアンケル・キーズ博士が行った 有名なものがあります[2]。

この実験は、平均身長178cmで平均体重69.3kgの若くて健康な36人の男子学生を被験者として選ばれ、以下の3つのフェイズに分けて行われました。

- 1stフェイズ(最初の3ヶ月):

被験者は一日あたり3,200Calの食事を与えられました。 - 2ndフェイズ(次の6ヶ月):

一転して、食事のカロリーは一日あたり1,570Calに減らされました。これは、厳密に24%の体重減少(平均1.1kg/週)を目標としたカロリー摂取量です。なお食事内容は主にジャガイモ、カブ、パンやマカロニなどの炭水化物で、肉や乳製品はほとんど与えられていません。さらに被験者は、エクササイズとして毎週約35kmのウォーキングを義務付けられています。 - 3rdフェイズ(最後の3ヶ月):

リハビリとしてカロリー摂取量を段階的に元に戻していきました。この期間、研究者たちは、被験者の一日あたり消費カロリーが3,009Calになるように計算していました。

結果は?

被験者たちの消費カロリー(基礎代謝+ウォーキングエクササイズ)は、実験開始前の半分(1500Cal前後)に減ってしまいました。この消費カロリーの低下による代謝の不足により、心身への以下のような影響も観察されたようです。

- 安静時代謝率:40%低下

- 筋力:21%低下

- 心拍数:毎分35(平均55)に低下

- 血流量:20%低下

- 体温:平均35.4℃に低下

肉体から力強さが失われ、血圧も下落しました。非常に疲れやすくなり常にめまいを覚えるようになったようです。これでは、スポーツ選手にとって致命的ですし、ダイエットしたい人も途中で挫折してしまいそうです。

カロリー制限は体重減少をもたらすちょっとした要素の一つであって、長期的に競技パフォーマンスを維持しながら、適正体重に到達するための解決策にはなり得ないように考えられます。

1.1.3. Dr.イーサン・シムズの過食実験

カロリー理論は、「カロリーの摂りすぎが太る原因だ」とします。

しかし、カロリー制限は、スポーツ選手にとって悲惨な減量結果をもたらすのと同様に、カロリーの摂りすぎは体重増加の一時的な要因でしかないようです。これについて、バーモント大学のDr. イーサン・シムズが1960年代に実験を行っています[3]。

彼はバーモント州刑務所の受刑者を被験者として、一日あたり4,000Calの食事を与えました。この間、刑務作業やエクササイズなどの肉体活動は一定になるように厳しく管理されています。

最初、被験者の体重は増加したのですが、面白いことに、これは、すぐに頭打ちになりました。何人かの受刑者は「過食が困難だ」と訴えて実験からリタイアしています。

実際、スポーツ選手にとっても、意図的な過食は非常に難しいものです。力士が「一番辛いことは食べること」と言うことからも推察できます。

それでも実験参加を続けた数人の被験者は、二ヶ月間に渡って、最終的には、一日あたり10,000Calまで摂るように指示され、その通りにしました。

結果、最終的に、残った被験者の体重は、計算の約半分の20-25%しました。しかし、これは一般的なカロリー計算から算出される予想増加量と比べると遥かに劣る水準です。カロリー理論が真に正しいなら、これよりも遥かに大きな体重増加が認められるはずです。

なぜ、これほどのカロリーを摂取していたにも関わらず、この程度の体重増加で済んだのでしょうか?それは、被験者は、肉体的活動を厳しく制限されていたにも関わらず、消費カロリーが50%も上昇していたからです。

実験当初、平均1,800Calだった基礎代謝は、実験終了後は、なんと平均2,700Calに増加していました。被験者の体は、摂取し過ぎたカロリーを、基礎代謝によって、少しでも多く消費しようとすることで調整しようとしていたのです。

実験後、通常の食事に戻った被験者の体重は何の努力も要さずに素早く元の水準に戻ったとされています。

このような過食による肥満への影響の研究の多くが同じ結果となっています[4]。

つまり、カロリー制限が、長期的な体重減少に効果があると言えないように、カロリー過剰も長期的な体重増加に効果があるとは言えないようです。

1.1.4. その他の実験

このように、これまでの実験を検証してみると、摂取カロリーが増加すると、体はより多くのエネルギーを、

- 体温の調整

- 細胞の再生

- 筋肉の修復や増強

- 髪や爪のメンテナンス

などに使えるようになることが読み取れます。結果、代謝が増加し、肉体は活性化します。

消費カロリーの増加分の70%は、基礎代謝の増加による体熱産生の増加に使われます[5]。体温は肉体的パフォーマンスの維持にとって非常に重要だからです。

つまり、摂取カロリーと消費カロリーは相関関係(=どちらかが下がれば一方も下がる。どちらかが上がれば一方も上がる)にあると言えます。

1995年の実験で、コロンビア大学のDr.ルドルフも同じことを証明しています[6]。

この実験では、被験者は、求める体重水準になるように、厳密なカロリー計算のもとで過食または食事制限を行いました。最初は、体重を10%増加させるために過食をして、その後、最初の体重に戻るように食事を調整しました。結果、被験者達の体重は10%-20%(増加した体重以上!)減少しました。

この間、研究チームは消費カロリーを計測していました。

被験者の体重が10%増加すると、一日あたりのカロリー消費はほぼ500Cal上昇しました。体重が元に戻ると、消費カロリーも元に戻りました。体重が10%-20%減少すると消費カロリーはおよそ300Cal減少しました。

このようにカロリー制限は、それによって体重が減少した分だけ代謝(消費カロリー)を減らしてしまうようです。本来は、筋肉やその他の重要な要素の維持と成長に使われていたエネルギーが、カロリー制限によって、足りなくなり、肉体的パフォーマンスの質を下げてしまうのです。

1.2. 同じ量のカロリー摂取でも食事内容によって大きく異なる

カロリー制限が、必ずしも体重減少の解決策とはならないように、カロリーの摂りすぎも、必ずしも体重増加の原因にはならないようです。

それを証明する面白い実験があります。

1.2.1. 一日5,794Calのカロリー摂取でも痩せる

イギリスの認定パーソナルトレーナー、サム・フェルサムは、一般的なカロリー制限理論に疑問を持ち、過食実験を行いました[7]。

彼は一日あたり5,794Calを摂取することを決めました。これは一般男性の推奨カロリーの倍にあたります。最初の21日間は低炭水化物、高脂質の食事を行いました。それぞれの比率は以下の通りです。

- 炭水化物:10%

- 脂質:53%

- タンパク質:37%

一般的なカロリー理論では、この21日間で、彼の体重は7.3kg増加するはずだった。

しかし、実際の体重増加は1.3kgにとどまりました。さらに、興味深いことに彼の腹囲は2.5cmも減少した。体重増加分は除脂肪体重だったのです。これだけのカロリーを摂取したにも関わらず、一切太りませんでした(除脂肪体重の増加は「太った」とは言えません)。むしろ、腹囲の減少に見られるように、彼の体はより引き締まったのです。

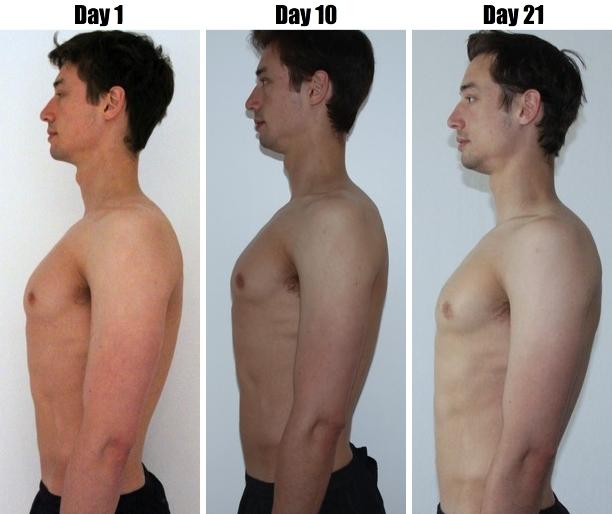

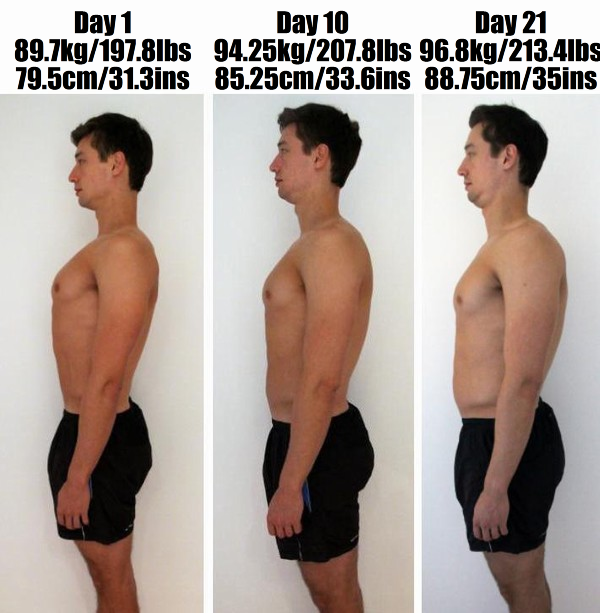

以下の写真は、この時の、彼の体型の変化です。

出典:「Why I Didn’t Get Fat From Eating 5.000 Calories A Day Of A High Fat Diet」

1.2.2. 同じカロリーで食事内容が異なると激太りする

次に彼は、一般的なアメリカ人の食事構成に近い以下の配分で、一日あたり5,793Calのカロリー摂取を21日間続けました[8]。

- 炭水化物:64%

- 脂質:22%

- タンパク質:14%

この際、食事内容は、アメリカで広く利用されている加工食品(パンやマカロニ、ピザなど)をメインにしたようです。結果、体重は一般的なカロリー理論の計算の通り7.1kg増加し、さらに腹囲は9.14cmも膨らんだようです。

出典:「Why I Did Get Fat From Eating 5.000 Calories A Day Of A High Carb Diet」

同じ人間が、同じカロリー摂取量で、同じ期間過ごしたにも関わらず、食事内容によって結果に大きな違いが生まれました。

これらを見ると、スポーツ選手、いえ、おそらくスポーツ選手だけに限らず、我々がカロリー理論だけを基に、ダイエットや、食事管理をするのは、危険があることを示唆しているように思われます。

2. 体重管理とホメオスタシス

ここからいよいよアスリートにとっても、ダイエットをしたい方にとっても、有益と考えられる、適切な体重管理の知識を、より深く探究していきたいと思います。

体重増加の本質は何なのか?

これを議論するために、まずはホメオスタシスについて見ていきたいと思います。「ホメオスタシス」とは、日本語で「恒常性」といって、人体の内部環境を一定の状態の保ちつづけようとする傾向のことです。

人体の多くの機能はホメオスタシスによって管理されていると言われています。

例えば、体温です。体温が一定より高くなると発汗や血管の拡張によって下げようとし、体温が低い場合は身震いなどによって上げようとします(『恒常性 – Wikipeda』)。血糖値も免疫も血中カルシウム濃度も、ホメオスタシスだと考えられています。

これらは、我々が意識的にコントロールできるものではありません。ホルモンや神経伝達物質がコントロールしています。

2.1. 体重とホメオスタシスの関係

最新の知見では、体は、今までの運動習慣や食生活によって作られた「ホメオスタシスによって定められた体重(「ボディ・セット・ウェイト」といいます。)」を下回ると、ホメオスタシスが働いて、消費エネルギーを減らすことによって元の水準に戻そうとすると考えられるようになっています。

ボディ・セット・ウェイトを上回ると、体は消費エネルギーを増やすことによって元の水準に戻そうとします[9]。

例えば、私のボディ・セット・ウェイトが85kgだとします。

その場合、カロリー制限によって70kgまで減らしも、ボディ・セット・ウェイトが85kgのままだとしたら、体は元の体重に戻そうとして、

- 空腹ホルモンのグレリンの分泌増進

- 満腹ホルモンのアミリン、ペプチドYY、コレシストキニンの抑制

によって食欲を刺激し食物摂取を促します。同時に、エネルギーを温存して消費カロリーを減らすために、体温、心拍数、血圧、血流量を減らします。

結果、空腹に加えて寒気や疲労感を覚えることになり、身体パフォーマンスに悪影響を生じます。

体重が増加した場合も同様に機能します。

例えば、ボディ・セット・ウェイトが85kgの私の体重が、一時的な辛い過食によって100kgになったとします。この時、体は、ホメオスタシスによって代謝を上げて消費カロリーを増やし体重を減らそうとします。満腹ホルモンによって食欲を減退させ余分な脂肪が燃えるようにすると考えられています。

つまり、根本的な意味での体重の増減は、ボディ・セット・ウェイトが健康的な水準から大きく乱れている場合に起きる現象だといえます。

従って、体重管理において本当に大切なのは、一時の体重の増減ではなく、定められているボディ・セット・ウェイトをコントロールすることだと考えられます。

それでは、何がボディ・セット・ウェイトを決めるのか?

ここが、アスリートにとって、そして多くのダイエッターにとって、体重管理の最大のカギがあると考えられます。これが何かが分かれば、どうすればボディ・セット・ウェイトを自分の意識でコントロールできるようになります。

その要因を正確に理解するために、体のエネルギー源と脂肪蓄積のメカニズムについて解説したいと思います。

2.2. 脂肪の燃焼と蓄積のメカニズム

我々の体の細胞は、糖や脂肪をエネルギーとします。

炭水化物が豊富な食事をして血糖値が高いときは、糖分の一種であるグルコースから先に燃やします。そして、後のためにグルコースのいくつかは貯蔵される。脂肪は、それぞれの細胞の中で別の姿に形を変えて貯蔵されます。

次のようにまとめることができます。

- 脂肪細胞は、トリグリセリド(後述)として貯蔵する。

- 筋細胞は、グリコーゲンとして貯蔵する。

- 肝細胞は、グリコーゲンとして貯蔵し、いくつかを脂肪に転換する。

食後、一定の時間が経つと血糖値が下がり、インスリン値が下がります。インスリン値が下がると、細胞内に貯蔵していた脂肪が脂肪組織から放出され、体のエネルギー源となります。

2.2.1. 糖燃焼と脂肪燃焼

血糖値が上がっていて体がグルコースをエネルギーとしている状態を「シュガー・バーニング」、血糖値が下がっていて脂肪をエネルギーとしている状態を「ファット・バーニング」というそうです。

体は、体内に糖分も脂肪も豊富なときはシュガー・バーニングを優先します。なぜなら高すぎる血糖値は、体にとって有毒だからです。そのため、体は血液内の糖(グルコース)を燃やしたり、細胞内に取り込むことで、血糖値を下げることを優先します。

ファット・バーニングは、血糖値が下がって、インスリン値も下がった状態で起こります。就寝中、血糖値が下がっている時でも体が機能できるのは、脂肪細胞に溜め込まれた脂肪が、他の細胞にエネルギーを供給しているからです。

2.2.2. 脂肪の貯蔵と脂肪の燃焼

シュガーバーニングの時は余ったグルコースが脂肪になり、ファットバーニングの時は、その脂肪を燃やします。

それでは次に、脂肪が、どのように蓄積、または燃焼するのか、そのメカニズムを見てみましょう。

脂肪は、体の中で以下の2つの形態で存在します。

- 脂肪酸:エネルギーとして燃焼されるときの状態

- トリグリセリド:脂肪細胞内に貯蔵されるときの状態

脂肪酸は、筋細胞や脂肪細胞、肝細胞の中に入ったり外に出てきたりするときの形態です。ファット・バーニングのときは、厳密には、この脂肪酸が燃やされます。

トリグリセリドは、脂肪細胞の中に取り込まれた3つの脂肪酸とグリセロールという分子がくっついた形態です。脂肪細胞の中に貯蔵されるときの形態でもあります。

脂肪酸は、脂肪細胞を覆う細胞膜を簡単に通り抜けられますが、トリグリセリドはそれには大きすぎます。

シュガー・バーニングは、脂肪細胞の中に脂肪酸を取り込ませ、トリグリセリドの貯蔵を促進します。一方、ファット・バーニングは、トリグリセリドを脂肪酸に分解して、脂肪細胞から取り出し、エネルギーとして燃焼させます。

2.2.3. 何が脂肪貯蔵と脂肪燃焼を管理しているのか

脂肪は常に貯蔵(シュガー・バーニング)と燃焼(ファット・バーニング)のサイクルを繰り返しています。

理想的なサイクルでは、シュガー・バーニングと、ファット・バーニングは釣り合っています。このバランスが片方に偏ったときに、ボディ・セット・ウェイトが増減するようです。

つまり、シュガー・バーニングの状態が長く続くと太り、ファット・バーニングの状態が続くと痩せるということが考えられます。

それでは、シュガー・バーニングとファット・バーニングのサイクルを決める要因は何なのでしょうか?

最新の研究では、その要因は、どうやらインスリンにあるようだとされています。

2.3. 体重管理とインスリン

インスリンはすい臓で分泌されるホルモンの一種です。

ホルモンは体内機能を管理する化学伝達物質で、食欲や血糖値、体内の脂肪量や筋肉のタンパク質量などの水準をコントロールします。

食事をして、血糖値が上昇するとインスリン分泌が刺激されます。

2.3.1. インスリンのメカニズム

インスリンは以下の二つの酵素に影響を与えます。

- LPL:肥満酵素

- HSL:痩せ酵素

2.3.1.1. LPL(肥満酵素)を刺激

LPLは、細胞の細胞膜から突き出ている酵素で、血流から脂肪を取り出し、細胞内に送り込む役割を持ちます。

筋細胞のLPLは、脂肪酸を中に取り込み、筋肉のエネルギーとします。脂肪細胞のLPLは、脂肪酸を中に取り込み、脂肪細胞の中でトリグリセリドを貯めこみ、より太らせようとします。インスリンは、脂肪細胞のLPL(特に腹部の脂肪細胞)を活発にし、筋細胞のLPLを抑制します。そして体内の細胞に、脂肪酸ではなくグルコースをエネルギーとして燃やすように指示します。

つまり、インスリン値が高ければ高いほど、脂肪細胞が脂肪を貯め込んでいく(=太る)と考えられます。

2.3.1.2. HSL(痩せ酵素)の抑制

HSLは、脂肪細胞内のトリグリセリドが脂肪酸に分解されるのを促進します。こちらの方が、LPLよりも脂肪量の調整において重要度が高いとされています。

HSLがアクティブであればあるほど、より多くの脂肪が放出され燃やされます(=ファット・バーニングが優勢になる)。つまり、HSLは我々の体を痩せさせる方向に働きます。

インスリンは、このHSLの働きを抑制します。

このようにインスリンは脂肪細胞が、より多くのトリグリセリドを貯め込むメカニズムを起動させるようです。つまり、インスリンがおこなう全てのことは、脂肪貯蔵を増やし、脂肪燃焼を減らす方向に働くと理解できます。

2.3.2. インスリンと肥満の因果関係

インスリンと肥満は、完全な因果関係にあるようです。

因果関係とは、「『肥満』という結果は『インスリン』という原因によって引き起こされる」という関係性を意味します。

ここまででお伝えしたように肥満とカロリーには因果関係は薄いようです。肥満とエクササイズの量にも因果関係は認められていません。それらはあくまでも、「カロリー摂取量が多いと太る傾向にある」「エクササイズが少ないと太る傾向にある」という相関関係を示すだけです。

因果関係を解き明かす研究を介入研究、相関関係を見つける研究を疫学的研究といいます。

ある二つのモノゴトAとBが相関関係にあるということと、AがBと因果原因にあるということは全く別物です。そのため、我々は、疫学的研究に関しては、特に注意深く観察する必要があります。

話を元に戻しましょう。近年の研究では、肥満は、ほぼ純粋にインスリンの過剰分泌の結果だという考え方が明らかにされつつあります。このことは数多くの研究によって示唆されています[10]。

2.3.3. 数々の「インスリン-肥満」実験

2.3.3.1. インスリン投与と体重増加1

例えば、1993年のDCCT(Diabetes Control and Complications Trial)で、研究者は、インスリンが全く分泌されなくなる病気である一型糖尿病患者の血糖値をコントロールする実験をおこないました[11]。

一つのグループには通常量のインスリンを、別のグループには多量のインスリンを投与しました。

結果、多量のインスリン投与を受けた患者グループの体重は平均4.75kg増加、これは通常量の投与を受けたグループと比べて遥かに大きな体重増加だったようです。

2.3.3.2. インスリン投与と体重増加2

血糖値が異常に高い状態になってしまう二型糖尿病へのインスリン投与の研究でも、平均4.0kgの体重増加が確認されています[12]。

インスリンの直接投与だけでなく、インスリン値を上げる作用のある傾向投与の薬によっても体重は増加します。

オックスフォード大学の糖尿病学の教授ラリー・ホールマンをはじめとした研究グループの2007年の研究でも、インスリンを増加させる投薬治療の全てで大きな体重増加が確認されています。もちろんインスリン量が多ければ多いほど体重増加も大きかったようです[13]。

2.3.3.3. インスリン低下と体重減少

またインスリン値の低下による体重の減少も研究によって証明されています。

α-グルコシダーゼ阻害剤に属する薬は、小腸の酵素をブロックして炭水化物の消化を助けます。その結果、体のグルコース吸収が減り、血中のグルコース濃度が低下します。それに伴って、インスリン値がわずかに低下します[14]。

この薬を摂取している患者は、有意な体重減少が認められました[15]。

SGLT-2阻害剤は、腎臓のグルコースの再吸収をブロックして、血糖値を下げ、食後のインスリン値を35 – 43%低下させます[16]。この薬を服用している患者には長期的な体重減少が認められています[17]。

2.3.3.4. 健康体のインスリン増加と体重増加

もちろん、インスリンによって体重増加の影響を受けるのは糖尿病患者だけではありません。

非糖尿病患者が非常に稀に発症するインスリノーマというすい臓腫瘍があります。この腫瘍は多量のインスリンを分泌するため、この腫瘍を発症した患者の72%が体重増加に苦しむようです[18]。

例えば2005年の症例では、20歳の女性がインスリノーマと診断されました。彼女は、診断されるまでの一年で11.3kgもの体重増加に悩まされていたようです。しかし腫瘍を除去すると、体重はすぐに元の水準に戻ったと報告されています[19]。

さらに糖尿病と関係のない薬でインスリンを増減させるものも体重増減との因果関係が発見されています[20]。

精神疾患薬のオランザピン服用者は平均2.4kg[21]、神経痛薬のガバペンティン服用者は平均2.2kg[22]、抗精神薬のクエチアピンは平均1.1kg[23]も体重増加が認められています。

いずれもインスリン値を上げる作用がある薬です。

余談ですが、一型糖尿病患者の中には「ディアブリミア」といってインスリンの摂取を意図的に避けたがる人々がいます。インスリンを取らなければ患者の体重は大きく下がるので、細い体型を手に入れたい人にはうってつけというわけです。

これは極度に危険で決してやってはいけないことです。

しかし、この症例が存在するということは、インスリンの低下による体重の減少効果がどれだけ大きいかを間接的に表しているといえるでしょう。

2.3.4. 体重増加とインスリンは因果関係にある

ここまで見てみると、肥満のメカニズムは非常に首尾一貫しているように思います。

インスリン値を上げる薬は体重増加を引き起こします。インスリン値に影響しない薬は体重に対して影響を与えてませんが、インスリン値を下げる薬は体重減少を引き起こしています。

体重と血糖値の間には関連はなく、体重増加とインスリンは因果関係にあります。

近年の研究では、肥満の人の体重減少の75%はインスリン値の減少によって達成されているというものもあります。意思の力でもカロリー摂取の影響でもなく、外部の助けでもプレッシャーでもなく、エクササイズでもない。ただのインスリンによってです[24]。

実際、体重はカロリー制限をしたりエクササイズを増やして短期的にコントロールできたとしても、長期的にコントロールできるものではありません。現役の時に食事と運動で厳しい体重管理をしていたアスリートが引退後に激太りする例は、非常に多く見られます。

3. 肥満サイクル

ここまでで体重は、ホメオスタシスによって影響されることを示唆する実験を数多く見てきました。そしてインスリンというホルモンが、体重増加と、直接的な因果関係にあると考えられることが分かりました。

しかし、まだ一つ疑問があります。

私たちは誰もがインスリンを分泌します。そして、ある人のインスリン値は常に高いレベルにあり(=太っている)。また、ある人のインスリン値は常に低いレベルにあります(=痩せている)。

また、インスリンは食事をした時には、特に急激に分泌されるのですが、同じ量の栄養素を摂取しても、より多くのインスリンを分泌する人もいるし、より少なく分泌する人もいます。

この違いはどこから生じるのでしょうか。

3.1. 肥満サイクルとは

インスリン値は、

- 高いレベルのインスリン値

- 長期間に渡る高いレベルのインスリン放出

という二つの条件が満たされると際限なく高まっていくようです。この二つの条件が満たされて、常に高い値のインスリン状態にあることを「肥満サイクル(英語では”Vicious Cycle”)」といいます。

3.1.1. 肥満サイクルとインスリン抵抗性

ホルモンは、細胞という錠前にぴったりはまる鍵のようなものです。錠前と鍵がピッタリ合わさった時に、細胞はホルモンの影響を受けてます。

しかし細胞が、そのホルモンに対する抵抗性を身につけると、ホルモンの影響を受けにくくなります。ちょうど、強い薬を継続的に使用すると、やがて効き目が弱くなってくるようなものです。

細胞がインスリン抵抗性を身につけると、インスリン(鍵)が細胞の受容体(錠前)にうまくはまらなくなります。鍵がぴったりはまらないので、細胞のドアは中途半端にしか開きません。

結果、細胞の中には少量のグルコース(エネルギー源)しか中に入れなくなります。

このままでは、細胞はエネルギーが足りないので、もっとグルコースを求めます。細胞に、より多くのグルコースを届けるために、体はインスリン(鍵)の生産と供給を増やします。

鍵がぴったりはまらずドアが半開きにしかならないのなら、より多くのドアを開けようというワケです。

通常状態では、10個の鍵(インスリン)を生産するとします。

1つの細胞の中にグルコース分子が2つ入るとすると、10個の鍵で20のグルコース分子を細胞内に送り込むことができます。

しかし細胞にインスリン抵抗性ができると、1個の鍵ではグルコース分子を1つしか細胞内に送り込めなくなります。補うために、身体は20個の鍵を生産するようになります。

つまり、インスリン抵抗性が高くなると、それを補うために、より多くのインスリンが分泌されインスリン値がどんどん高くなっていくのです。

これが「厄介な肥満サイクル(= Vicious Cycle)」と言われているものです。

3.1.1.1. インスリン抵抗性の要因1:インスリン値

インスリンの分泌量が多いと、細胞や組織はより強いインスリン抵抗性を身につけます。

マヨ医科大学の研究で、健康で非糖尿病の被験者グループに、通常より多い量のインスリンを投与したところ、インスリン抵抗性は上昇しました。40時間のインスリンの注入は、被験者のグルコース使用能力を15%引き下げました。つまりインスリン抵抗性が15%上昇したということです[25]。

また、肥満歴のない前糖尿病状態、糖尿病患者が96時間のインスリンの静脈注射を受けたら、インスリン抵抗性が20%から40%も上昇しました[26]。

3.1.1.2. インスリン抵抗性を高める要因2:持続性

インスリンはインスリン抵抗を引き起こします。そしてインスリン抵抗がインスリン値をさらに引き上げます。この肥満サイクルはインスリンが極限になるまで回り続けます。

このサイクルが続けば続くほど症状は悪化するので、肥満は時間に依存するのです。

例えば、このサイクルに10年間いる人のインスリン抵抗性は非常に高いレベルになります。つまりインスリン値も非常に高いレベルになります。その人は、もはや何を食べたとしても多量のインスリンを分泌するようになります。インスリン値が高いままなので、ボディ・セット・ウェイトも高いままになります。

期間が長ければ長いほどインスリン抵抗性は高くなってしまいます[27]。

3.2. 肥満サイクルの出発点

ここまでで、均整のとれたフィジカルを維持するには、インスリン値を適正な水準でキープすることが重要だという可能性が分かってきました。

この考え方に従うと、体重管理において重要なのは、「より少なく食べてより多くエクササイズする」のではなく、「よりよくインスリン値の水準をコントロールする」ということになります。

それでは、何がインスリン分泌を刺激するのでしょうか。

4. インスリン分泌を促す3つの要因

数々の研究によると、インスリンの分泌を刺激する最大の要素は、

- 食事のタイミング

- 食べ物の内容

- コルチゾール

の3つのようです。

普段、我々は、「何を食べるか?」には注意を払うが、「いつ食べるか?」にはほとんど関心を払いません。しかし、両者とも肥満サイクルにおいて同等の重要度を持つようです。

4.1. 不規則な食事タイミング

今よりも肥満率が遥かに低かった1960-70年代、一般的なアメリカ人はオレオクッキーやキットカット、パンやパスタを食べていたようです。一日三食、精製された炭水化物も砂糖も食べていました[28]。

当時は朝食を8時に食べたとしたら、夕飯は18時に摂るのが一般的だったようです。

つまり。

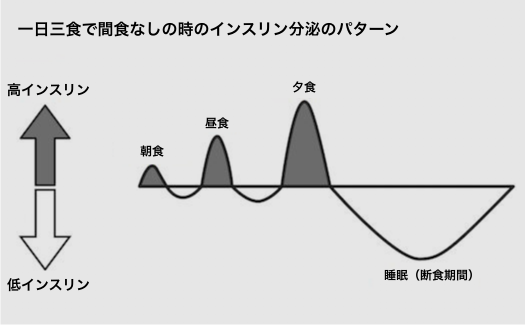

- 食事期間:10時間(インスリン値が上昇している期間)

- 断食期間:14時間(インスリン値が減少している期間)

となり、一日のインスリン値の動きは次のようにバランスが取れていたと考えられます。

・出典:Obesitcy Code: Unlocking the Seceret of Weight Loss, p119.

・出典:Obesitcy Code: Unlocking the Seceret of Weight Loss, p119.

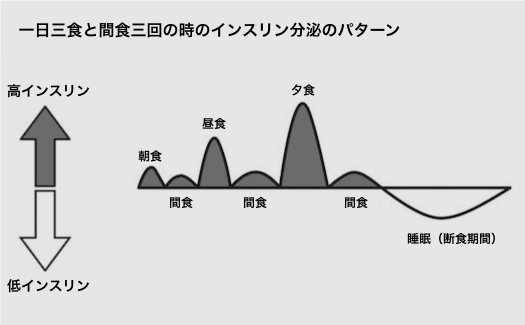

しかし、2003年には、ほとんどの人は一日5回から6回食べるようになりました。一日三食と2度か3度の間食です。

食事にかける平均時間は271分から208分へと30%低下し、食事と断食のバランスは変化しました。

今、我々は一日の時間の大半を、下図のように、インスリン値が高い状態で過ごすようになりました。

・出典:Obesitcy Code: Unlocking the Seceret of Weight Loss, p120.

・出典:Obesitcy Code: Unlocking the Seceret of Weight Loss, p120.

決定的な違いは、一日の中でインスリンが低い時間が極端に少なくなったということです。そして断食期間のインスリン値も非常に高い水準に止まるようになってしまいました。

インスリンが高い時間が続いて、インスリン抵抗性が高まると、断食時のインスリン値も高まります。

このような状況では、インスリン抵抗性が高まって当然だと思います。実のところ、肥満サイクルの進行には、食事回数の増加は、食事内容の変化のほぼ2倍重要だという研究者もいます[29]。

専門家たちは、より多くの回数食べることで代謝率が高まるということを根拠にしていたのですがが、その効果は極端に小さいようです[30]。食事頻度を増やすことは体重減少の妨げにはなっても、助けにはなりません[31]。

より多くの回数食べることで空腹がなくなるといいますが、その証拠を見つけることは不可能なようで、近年の研究でも、その考えをサポートするものは一つもないと言われています[32]。

また、頻繁に食べると血中グルコース濃度が極端に低くなることから守れるという主張もありますが、しかし血糖値の低下に悩まされることなく、断食した最長記録は382日という研究もあります[33]。

つまり、結論としては、次のように考える方が理論的だといえます。

食事を食べない間は、体は、ファット・バーニングに移行し脂肪を燃やしてエネルギーを得るようになります。断食が長期間に渡ったとしても糖新生によって血糖値は正常なの範囲に収まる。しかし食事の頻度が増えると、インスリン値が下がる時間がなくなり、体は、常に高いインスリンの状態に留まることになります。これは体重増加を助長する。

4.2. 不適切な食事内容

食べるタイミングを正しても、好きなものを好き放題食べられるというわけではありません。

当然ですが、食事内容も非常に重要です。

ここでは

- どの食べ物がインスリンを刺激し肥満に繋がるのか?

- どの食べ物はインスリンを抑制するのか?

を見ていきたいと思います。

4.2.1. 砂糖

砂糖は疑いようもなくインスリン値を上昇させるようです。

多くの人は、日々の脂肪の摂取量には関心がありますが、砂糖(糖分)の摂取量にはそれほど関心を払わないように思います。脂肪分ゼロを売りにしているようなお菓子やフルーツだって、砂糖のかたまりだったりするので、この機会に、間食について考え直してみるのも良いかもしれません。

4.2.1.1. 全ての砂糖は体重増加をもたらす

全ての砂糖は、インスリン値またはインスリン抵抗性、もしくはその両方を上げることを示唆する研究は、数多くあります。

砂糖には、主に以下の3つがあります。

- グルコース:

体のほぼ全ての細胞のエネルギー源となる。脳はグルコースをエネルギー源として好む。筋肉は素早いエネリグー補給の手段として血液からグルコースを吸収する。赤血球などのいくつかの細胞はグルコースしかエネルギー源として使えない。 - フルクトース(果糖):

主にフルーツに含まれる。フルクトースは肝臓だけで代謝され血液には流れない。脳や筋肉などのほとんどの組織はフルクトースをエネルギーとして使えない。 - スクロース(テーブルシュガー):

料理の調味料として使われる砂糖は、ほぼこのスクロースだ。スクロースはグルコースの分子とフルクトースの分子が組み合わさったものだ。

グルコースとフルクトースは単糖で、スクロースは二糖(ショ糖)というものに分類されます。

炭水化物は厳密には「糖質+食物繊維」で多くの糖質を含んでいます。そして、単糖やショ糖を含む炭水化物は、「単純糖質」と呼ばれ、何百何千もの砂糖が繋がっている(=多糖)炭水化物は、「複合糖質」と呼ばれます。

この分類が確立されて以来、長い間、「複合糖質」はゆっくり消化され、「単純糖質」は素早く消化されると考えられてきました。つまり「複合糖質」は血糖値の上昇作用が低く太りにくいとされてきました。

この考え方には疑問が呈されています。

例えば食パンは、複合糖質ですが、これは甘い清涼飲料水と同じぐらい素早く血糖値を上昇させるようです。これについては、炭水化物の項で見ていきたいと思います。

4.2.1.2. 果糖(フルクトース)は体重管理において致命的な可能性がある

砂糖の中でも果物に含まれるフルクトース(果糖)は、はっきり確認できるほど、血中グルコース濃度をあげることはないようです。しかし、体重増加や、不幸なことに糖尿病とも、グルコース以上に強い関係があることがいくつかの研究で認められています。

フルクトースは、肝臓でのみ代謝される栄養素です。余分なフルクトースは肝臓で脂肪に変えられ。高い水準のフルクトースは脂肪肝を引き起こします。そして、脂肪肝はインスリン抵抗性を決定的に高めてしまいます。

このことは1980年の研究で認められています[34]。

この研究では、健康な被験者が一日あたり1,000Calのグルコースかフルクトースを投与されました。グルコースのグループは、インスリン抵抗性に何の変化もなかったのですが、フルクトースのグループのインスリン抵抗性は25%増加しました – しかも、たったの6日間で。

2009年の研究では、健康な人間がたったの8週間で糖尿病予備軍になってしまうことが確認されています[35]。

この研究では、健康な被験者に、日々のカロリー摂取の25%をグルコースかフルクトースを投与しています。フルクトースのグループに血糖値の上昇は見られなかったが、たった8週間で糖尿病予備軍の兆候を示したとのことです。

インスリンは通常、食事で分泌されます。インスリンは、食事によって上昇した血中グルコースのいくつかをエネルギーとして使い、いくつかを脂肪として貯蔵するように調整します。

短期スパンでは、グルコースは肝臓でグリコーゲンとして貯蔵されますが、肝臓のスペースは限られていて、肝臓がいっぱいになると、余分なグルコースは脂肪として貯蔵されます。

食後、インスリン値が下がると、このプロセスは逆回転されます。

肝臓のグリコーゲンや脂肪はグルコースに再転換され、体のエネルギーとなります。食事時間と断食時間のバランスがうまく取れている時は、グルコースの脂肪への、脂肪のグルコースへの転換が機能して、肝臓の健康は保たれます。

しかし、もし肝臓が常に脂肪で一杯だったら、ホメオスタシスは、肝臓にさらに脂肪と糖分を処理させるために、インスリンの分泌量を増やします。結果、体はどんどんインスリン抵抗性を強めていきます。

高いインスリン抵抗性は、より多くのインスリンの分泌を促し、インスリンが増えると、肝臓は、さらに脂肪と砂糖を貯め込むことを強要されます。

最終的に肝臓は脂肪肝になり、体全体のインスリン抵抗性は高まります。

4.2.1.3. 体重管理時は、砂糖はできる限り避けた方が良さそう

ここで砂糖について考えられている悪影響をまとめます。

まず精製された炭水化物であるグルコースは、インスリン分泌を刺激します。

フルクトースは脂肪肝を引き起こし、インスリン抵抗性を高めます。ある程度の期間で考えると、インスリン抵抗性はインスリン値を高め、さらにインスリン抵抗性を高めます。

スクロースは、グルコースとフルクトースが50%ずつ組み合わさったもので、これはインスリン分泌量の増加と、インスリン抵抗性の悪化を同時に行います。

つまり、砂糖の余計な摂取は、脂肪の蓄積を増長させるようです。

4.2.2. 人口甘味料

砂糖がダメなら人工甘味料は良いのかというと全くそんなことはないことが確認されています。

人工甘味料には、例えば以下のようなものがあります。

- アスパルテーム

- スクラロース

- アガベ・ネクター

- ステビア

- etc

スクラロースはカロリーも糖質もゼロであるにも関わらず、インスリン値を20%も上昇させます[36]。ステビアとアスパルテームは、血糖値にはほとんど影響を与えないが、スクロース(料理用砂糖)よりも大きくインスリン値を上昇させます[37]。

さらに厄介なことに人工甘味料は食物への渇望も増大させることが報告されています[38]。グルコースは脳の報酬体系を刺激して満足感を与えるが、スクラロースは満足感を与えないため、摂取すればするほど甘味への渇望を刺激するということのようです[39]。

The American Cancer Societyは78,694人の女性を対象にアンケート調査を行いました[41]。この調査は体重管理における人工甘味料の有効性を証明しようとしたものだったのですが、結果は真逆に出てしまいました。1年の人工甘味料の摂取で、平均0.91kgの体重増加が認められています。

また、2008年、テキサス大学のDr.シャロン・フォウラーは5,158人の成人を8年に渡って調査しました[40]。結果、カロリーゼロ炭酸飲料は肥満のリスクを47%も上昇させると結論づけられています。

さらに人工甘味料を使ったカロリーゼロの炭酸飲料は、血管疾患のリスクを43%上昇させ[41]、メタボリック症候群のリスクを34%上昇させ[42]、呼吸器疾患のリスクを30%上昇させるという研究があります[43]。

つまり、人工甘味料は、砂糖と同じようにインスリン値を上昇させるといえます。

4.2.3. 炭水化物(糖質+食物繊維)

白砂糖や小麦粉などの精製された炭水化物は、最もインスリン値を高める栄養素だと考えられています(※107)。

しかし、全ての炭水化物が等しく悪い訳ではなく、野菜に含まれる炭水化物は、砂糖や小麦粉よりも遥かに良いようです。一方で、私の経験上でも、ブロッコリーは沢山食べても太らないように思います。

この違いはどこにあるのでしょうか。

4.2.3.1. 精製された炭水化物

結論からいうと、白いパンやパスタなどの精製された炭水化物はインスリンを急激に上昇させるとされています。

これらの食品は、精製のプロセスによって脂質や食物繊維、タンパク質を削がれ、糖質の純度と密度が高いため、ほぼ糖質なので、砂糖と同じように血糖値を飛躍的に上昇させます。血糖値の飛躍的な上昇はインスリン値の急激な上昇をもたらします。

現在、世界中で栽培されている麦の99%は小麦ですが、それに含まれる栄養素は60年前と比べて全く異なるものになっているようです[44]。

製粉機の機能が大幅に上がり、小麦粉から、ビタミンやタンパク質、繊維質や脂質のほとんどが取り除かれ、ほぼ純粋なでんぷん質のみになりました。純粋なでんぷん質は小腸で急激なスピードで消化吸収され、血糖値の急激な上昇をもたらし、インスリン値を上昇させます。

4.2.3.2. 食物繊維は糖質の悪影響を和らげる

さて、炭水化物は「糖質+食物繊維」で、食物繊維は、体重増加から守ってくれる効果があるようです。そのため、食物繊維の割合が大きい炭水化物ほど、良いといえます。これが野菜のタンパク質は良いとされている理由です。

4.2.3.2.1. 食物繊維の種類

食物繊維は消化されない栄養素で、

- セルロース

- ヘミセルロース

- ペクチン

- βグルカン

- フラクタン

など、様々な種類のものがあります。

これらは水溶性繊維と不溶性繊維に分けることができます。

豆類や麦の籾殻、アボカドやベリー類は水溶性繊維が豊富です。全粒粉の穀物や、小麦胚芽、葉物野菜やナッツ類は不溶性繊維が豊富です。

また発酵性と非発酵性のものがあります。

大腸の細菌は食物繊維を発酵させて短鎖脂肪酸酢酸に変換します。これはエネルギー源として利用でき、かつ、肝臓からのグルコースの排出を抑えるなどのホルモン機能があります[45]。基本的に水溶性繊維は、不溶性繊維よりも発酵性が強いとされています。

4.2.3.2.2. 食物繊維の効果

食物繊維には、以下のような効果があります。

- 食物の摂取量を減らす。

- 胃や小腸での吸収を遅らせる。

食物繊維が豊富な食べ物は飲み込むまでに噛む回数を多く必要とします。そして食物繊維が豊富な食べ物は、その分だけボリュームが大きくなります。

一方で、繊維質自体は吸収されないので、トータルの炭水化物(糖質)の容量を相対的に低くすることができます。また、水溶性食物繊維は胃の中で水分を吸収しゲル状になるため、胃を満たし、体が満腹感を与えるホルモンの放出を促します。

つまり、食物繊維が豊富な食べ物は、血糖値やインスリン値が上がる速度を落とすことができるのです[46]。また食物繊維によって、炭水化物の吸収率を下げることができるという研究も出ています[47]。

また、北米の先住民族ピマ族と、ネイティブアメリカンとの相関研究では、食物繊維の適切な摂取がBMIを適正に抑えることが確認されています[48][49][50]。

また、10年にわたる観察研究でも、食物繊維をもっとも多く摂取しているグループは、体重増加傾向がもっとも小さいことが確認されています[51]。

さらに、短期間の研究でも、食物繊維は満腹感増進させ、空腹感を減らし、食物摂取量を減らすことが確認されています[52]。

4.2.3.3. 炭水化物は精製されていないものを

食物繊維は、ビタミンやミネラルと違って、消化と吸収を抑える反栄養素だといえます。水溶性繊維は炭水化物の吸収率を下げ、血糖値やインスリン値を抑える効果があります。

二型糖尿病患者を対象に行われた研究で、一つのグループは食物繊維を与えられ、もう一つのグループは食物繊維のない食べ物を与えられました。食事に含まれる炭水化物の量やカロリーは同じです。食物繊維を与えられたグループは、血糖値のピークもインスリン値のピークも低いものでした[53]。

このように食物繊維はある意味で炭水化物に対する解毒剤として機能するようです。

しかし現代の炭水化物は、精製の過程で、食物繊維を含むほとんどの微量栄養素を除去され、この一世紀の間で食物繊維の摂取量は大きく低下しています。

例えば、パレオダイエットでは一日あたりの食物繊維の摂取量を77g – 120gにすることを推奨していますが、現代のアメリカ人は一日あたり15gしか摂取していません。

どうしても炭水化物が欲しい場合は、せめてカボチャやサツマイモなど、炭水化物が豊富な野菜から摂るようにすると良いでしょう。

4.2.4. タンパク質

タンパク質は太らないと考えているため、アスリートにとって、脂質の少ない赤身肉や、鶏胸肉などは非常に好まれています。

しかし、実はタンパク質も炭水化物と同じようにインスリン値を上昇させます。ただし、そもそもタンパク質は炭水化物と比べて摂りすぎることが難しいので、普通に食べていても摂りすぎにはなかなかならないようです。

また血糖値への効果は限定されています。

4.2.4.1. タンパク質は炭水化物より遥かに良い

タンパク質は血糖値を上げないため、インスリン値も上げないと考えられがちですが、そういうわけではありません。

1997年にスーザン・ホルトは、それぞれの食べ物のインスリン上昇値を計測して、II値(”Insulin Index”)を作りました。その結果、驚いたことにタンパク質摂取後のインスリン上昇は、炭水化物に勝るとも劣らないものだったことが分かっています。

これは、現段階では参考程度の話なのですが、それでもタンパク質が体重増加をもたらしにくい理由は、インクレチン効果にあるという考え方があります。

4.2.4.1.1. タンパク質とインクレチン効果

インクレチンは胃と小腸で生産されるホルモンで、インスリンの分泌を促す効果があります。

人間のインクレチンは2種類あります。

- GLP – 1 (“Glucagon-Like Peptied 1”)

- GIP(“Glucose-dependent Insulinotropic Poypeptide”)

これらはどちらも、ジペプチジルペプターゼ4というホルモンの働きを妨げ、すい臓のインスリン放出を促します。タンパク質は、このインクレチンを分泌させ、インスリン値を上げます。

ただし、インクレチンはもう一つ重要な機能があって、食べ物が胃から小腸に移るのを遅らせ、グルコースの吸収をゆっくりにして、満腹感をもたらしてくれることが確認されています。

つまり、インクレチンには、

- インスリン分泌を促し太る方向に働く効果

- 満腹感を促し食べ過ぎを防ぐ効果

の2つの相反する効果があるのです。

精製された炭水化物や、砂糖、人工甘味料は、それを摂取することでかえって食欲を増進させてしまいます。「デザートは別腹」「シメのラーメン」などを思い浮かべさせられます。

タンパク質は、そのような糖質や炭水化物と比べて、満腹感を覚えやすいため、食べ過ぎるリスクが低いというのが、より真実に近いでしょう。そのためインスリンの上昇を抑えられるのだと思います。

4.2.4.1.2. 純度の高いタンパク質は食べ過ぎを防ぐ

なお、タンパク質の種類によってインスリンへの効果は大きく異なることが確認されています[55]。

乳製品もタンパク質を多く含み、インスリンを刺激する。牛乳は、カゼインとホエイというタンパク質を含み、含有量は前者が80%で後者が20%です。実は、ホエイは、全粒パンなどの炭水化物よりも高いインスリン上昇効果があります[56]。ホエイタンパク質の摂取は、GLP-1を298%も引き上げます[57]。

ただし、ホエイは満腹感がもっとも長く続くようです。

2010年の研究では、卵、七面鳥、ツナ、そしてホエイタンパク質を摂取した時のインスリン値の違いを調べられました[57]。

ホエイがもっともインスリン値を高くあげましたが、ホエイは満腹感を長引かせる効果も強かったことが分かりました。この4時間後、被験者たちはビュッフェでランチを食べたのですが、ホエイのグループは他のグループより少なく食べました。

このように濃縮された動物性タンパク質は、満腹感が強く長続きして、食欲を抑える傾向にあるようです。

4.2.5. 脂質

4.2.5.1. 脂肪はインスリン分泌を促さない可能性が高い

1992年のテキサス大学の研究で、脂肪はインスリンの分泌を促さないことが証明されています(58)。

この実験では、被験者は脂肪を含む点滴を2,000Cal与えられました。脂肪を与えられているにも関わらず、被験者のインスリン値は、完全絶食時と同じぐらい下がったようです。

また脂質の摂りすぎは循環器系疾患や冠状動脈疾患の原因になるということが常識になっているが、驚いたことに、これらの根拠を示すものは何もないようなのです。

National Cholesterol Education Programsでさえ一日の摂取カロリーのうちの脂質の比率が高いとしても体重増加とは関係がないことを認めています(59)。高脂質の乳製品摂取の研究を網羅したレビュー研究でも、それらは肥満とは関係がないことが発見されました(60)。全乳やサワークリーム、チーズは、低脂肪の乳製品よりもはるかに有益なようです(61)。

栄養学の世界的な権威であるハーバード大学のDr. ウォルター・ウィレットはこう書いています。

高脂肪食は、西洋諸国における肥満の流行の説明とはならない。脂質をカットすることによって総カロリー摂取量を減らすことは何の益もないどころか問題を悪化させる。脂質を減らすことは、肥満や健康の増進にとって、重大な悪影響である(62)。

数々の研究で脂質の摂取は健康にとって害がないという結論は首尾一貫しているようです(63)。

また、14年間に渡る80,082人の看護師の追跡調査では、トランス脂肪酸を除く脂肪の摂取は、冠動脈疾患と全く関係がなかった(64)。悪い印象を持たれているコレステロールでさえです(65)。

ただし、脂肪には、

- 飽和脂肪酸(“saturated fat”)

- 不飽和脂肪酸(“unsaturated fat”)

- トランス脂肪酸(“trans-fat”)

の三種類があり、全ての脂肪が健康や体重に良いわけではないことが確認されています。

以下の一覧表をご覧ください。

| 飽和脂肪酸 | 肉 卵 etc. | ||

| 不飽和脂肪酸 | 一価不飽和脂肪酸 | オメガ9 (オレイン酸) | オリーブオイル サラダ油 キャノーラ油 パーム油 etc. |

| 多価不飽和脂肪酸 | オメガ6 (リノール酸) | ベニバナ油 ヒマワリ油 ごま油 グレープシードオイル etc. | |

| オメガ3 (αリノレン酸) | 亜麻仁油 えごま油 ヘンプシードオイル 魚油 チアシード etc. | ||

| トランス脂肪酸 | マーガリン ショートニング (厳密には不飽和脂肪酸が変化したもの) | ||

4.2.5.2. 飽和脂肪酸

飽和脂肪酸は、どれだけ食べても太らないようです。脂質とともに食事を摂ると、血糖値とインスリン値の上昇を抑えられます(66)。

また飽和脂肪酸が、心臓病などの健康リスクを引き起こすとの考え方が優勢ですが、この因果関係を示す証拠は見当たらないようです。

マクスマスター大学のレビュー研究や、オークランド研究所のメタ分析でも飽和脂肪酸と心臓病には因果関係がないことを主張しており(67)(68)、WHOとFAO(食糧農業機関)のレビュー研究ですら、飽和脂肪酸と心臓病の関連は見つけれれなかったとしています(69)。

しかし、質の悪い飽和脂肪酸は、好まれない成分を多く含むようなので、これらの摂取の際は質にはこだわれるだけこだわった方が良さそうです。

4.2.5.3. 不飽和脂肪酸

不飽和脂肪酸には、

- 一価不飽和脂肪

- 多価不飽和脂肪

の2つがあります。

4.2.5.3.1. 一価不飽和脂肪(オメガ9)

一価不飽和脂肪は、ナッツ類やアボカド、オリーブ、良質な肉、卵、バターに含まれている。これらの特徴は常温で固形ということで、総じて、健康に良いし、肥満とは無関係のようです。

ただし、一価不飽和脂肪酸でも、サラダ油やキャノーラ油などの加工油は後述するトランス脂肪酸に負けず劣らず有害のようです。エクストラバージンオリーブオイルや、ココナッツオイルは、身を搾っただけで、自然に近い形なので、はるかに安全です。

揚げ物や炒め物にサラダ油を使うのは、肥満にも健康にもハイリスクのようです。またオリーブオイルは火にかけると酸化してしまい、悪い油になってしまうので、料理には良質なバターやココナッツオイルが良いようです。

4.2.5.3.2. 多価不飽和脂肪(オメガ6とオメガ3)

多価不飽和脂肪は、さらに、

- オメガ6脂肪酸

- オメガ3脂肪酸

に分かれます。

オメガ6脂肪酸は別名リノール酸といい、ヒマワリやベニバナ、ゴマ、トウモロコシなどの油が含まれます。いわゆる植物油です。これらは、体内で炎症性のエイコサノイドという物質に変換されます。

オメガ3脂肪酸は、非炎症性で、クルミや亜麻仁、サーモンやイワシなどの脂肪分が豊富な魚に含まれます。これらはグリセリドの濃度を下げる効果もあるので、ファットバーニングを促進するようです。

これだけ聞くと、オメガ6脂肪酸は摂取しない方が良いように聞こえるかもしれないが、どちらも必須脂肪酸で人体には不可欠で、大切なことは、オメガ3脂肪酸との比率にあるようです。

人類はもともと、これらの摂取比率は1~3対1で釣り合っていたみたいです(70)。しかし、近代では搾油機の発達により、この比率は15対1から30対1の間になってしまい、このようにオメガ6脂肪酸の比率が高いと、心臓病や脳卒中(71)、二型糖尿病(72)、自己免疫疾患(73)のリスクが高まるという研究結果も出されています。

理想的な比率に戻すには、サラダ油やキャノーラ油を避けるのと同様に、ごま油やベニバナ油などの、高度に加工された油を料理に使うことは控えた方が良さそうです。

そして、サーモンやイワシなどのオメガ3脂肪酸が豊富な魚を積極的に食べて、オメガ3脂肪酸の比率を高めることができます。

4.2.5.4. トランス脂肪酸は厳禁!

これは自信を持ってお伝えすることができますが、トランス脂肪酸は否応なく悪い脂質です。

トランス脂肪酸の消費が2%増えるだけで、心臓疾患のリスクは23%も跳ね上がります(※105)。そのためアメリカのFDA(食品医薬品局)は2018年までに、トランス脂肪酸を全て禁止する処置に踏み切っています(※106)。

残念ながら、日本ではまだ規制の動きは出ていません。そのため、クロワッサンやポップコーン、ビスケット、クッキー、ルーなどに多く含まれている。菓子類やパン類、パスタなどの栄養成分表は注意深く確認したいものです。

日本の食品の驚くほど多くにトランス脂肪酸が使われています。

トランス脂肪酸は、肥満にも健康にも致命的なので絶対に摂取しないようにしましょう。

4.2.5.5. 良い脂質を積極的に摂取する

Dr.R.クロウスは、347,747人の被験者を含む21の研究を詳細に分析した結果、「飽和脂肪酸の摂取がCHDリスクを増加させる証拠は認められない」と結論しました(74)。

逆に、低脂質理論に関して、the Women’s Health Initiative Dietary Modification Trialでは、およそ50,000人のランダムに抽出された女性が、低脂質食と平均的な食事を摂りました。7年後、低脂質によってカロリーを制限したグループの体重は減少していなかった。心疾患リスク、癌リスク、循環器疾患リスクも全く低下していなかったとされています(75)。

4.3. コルチゾール

肥満サイクルを増進させる3つ目の要素はコルチゾールです。コルチゾールの分泌はグルコースの値を上げ、それは次にインスリン値を上げます。

コルチゾールはステロイドホルモンの一種で、副腎皮質で生産されます。またストレスホルモンとも呼ばれ、闘争と逃走本能を刺激します。

コルチゾールは、もともと、狩猟民族時代の人類が、獣に襲わるなど命の危機に直面するような時に放出されるホルモンのようです。コルチゾールが放出されると、その危険な状態に立ち向かうために、体中のグルコースや脂肪が筋肉へ総動員されます(76)。

これを「グルコーチコイズ」といいます。

このとき、成長や消化などの代謝機能が一時的に閉じられ、タンパク質もグルコースに分解される。危険を通り抜けると、コルチゾール値は元の水準に戻ります。

このように人間の体は、死が迫るような短い時間の危険から逃れられるようにプログラムされているのですが、高いコルチゾール値が長期間になるような場合は問題が訪れるようです。

4.3.1. 慢性的なコルチゾールとインスリン

一見すると、コルチゾールは貯蔵された脂肪やグルコースをエネルギーに変えるホルモンです。

しかし、長期間の心理的ストレス下では異なる。今の時代、我々は慢性的に非肉体的なストレスを抱えており、それがコルチゾール値を慢性的に上昇させています。しかし心理的なストレスは、グルコースを燃やす必要のある肉体的活動は伴いません。

そして、精神的ストレスは、肉体的ストレスと異なり、簡単になくなるものではないので、私たちのコルチゾール値は高い水準にとどまります。血液内のコルチゾール値は何ヶ月も高いままになります。

この慢性的なコルチゾールがインスリンの分泌を増大させるようです。

コルチゾールを多量に服用した被験者はインスリン値が36%上昇し(77)、コルチゾール値を上昇させるPrednisoneを服用した被験者はグルコース値が6.5%、インスリン値が20%増加しました(78)。

1998年の研究は、自己認知できるストレスが、血液のコルチゾール値、インスリン値と強く繋がっていることを示しています(79)。このように、コルチゾール服用とインスリン反応は比例関係にあります(80)。

コルチゾールを増加させる薬である、プレドニゾンの長期服用はインスリン抵抗性を招き、重度の糖尿病に至らせることもあるようです(81)。また、複数の研究がコルチゾールの上昇がインスリン抵抗性の上昇を招くことを立証しています(82)(83)(84)。

コルチゾールの上昇がインシュリンの上昇を招くなら、コルチゾールの減少はその減少を招くはずです。その効果は移植手術を受けた患者(彼は何年もコルチゾールを上昇させる薬、プレドニゾンを服用していた)の例から類推することができます。

プレドニゾンが不要になった後、彼のインシュリン値は25%減少し、体重は6.0%減少し、腹囲は7.7%も減少しました。

コルチゾールと肥満は因果関係にあると考えられます。

例えば、クッシング病またはクッシング症候群は長期間に渡って余分なコルチゾールが生産される特徴があるのですが、ある症例研究によると、97%の患者が腹囲が大きくなり、94%が体重が増加するようです(85)(86)。

もちろん、クッシング病ではない人々がコルチゾールによって体重が増加する証拠もある。スコットランドの北グラスゴーでランダムに選ばれた被験者を調査すると、コルチゾールの値が、BMIと体重増加に強く関連していることがわかりました(87)。

高いコルチゾール値は、より重い人々に見られ、特にコルチゾールからくる肥満は腹囲を増大させているようです。コルチゾールに関する他の研究も、コルチゾールが腹部肥満を招くことを立証しています。

より高い尿中コルチゾール値の人々の腹囲は高い(88)。唾液中のコルチゾール値が高い人々のBMIとwaist-to-hip ratioは高い(89)。

身体が長期間コルチゾールにさらされた場合の研究もあります。肥満患者と通常体重の人を比べると、前者の頭髪中のコルチゾール値が高いことがわかりました(90)。

逆もまた然りで、低いコルチゾール値は体重減少を起こしています。

アディソン病という病気があります。コルチゾールを生産する副腎がダメージを受けて、コルチゾール値が下落する病気です。この病気の顕著な特徴は体重減少です。実に97%の患者が体重減少の目にあっています(91)。

4.3.1.1. コルチゾールと睡眠

睡眠不足は慢性的ストレスの最大の要因の一つです。

今日では、私たちの睡眠時間は以前と比べてはるかに少なくなっている。30歳から64歳の人々の30%は睡眠時間が毎日6時間以下になっており(92)。睡眠時間と肥満の関係を示す研究も一貫した結論を出しています(93)(94)。

睡眠時間が5時間から6時間の場合、肥満リスクは50%増加します(95)。

睡眠不足は強力なストレス要因でありコルチゾール分泌を促します。そして、高いインスリン値とインスリン抵抗性をもたらします。たった一晩の睡眠不足でもコルチゾール値を100%以上増加させます(96)。

次の夜になってもコルチゾールは、まだ37-45%も高い水準にとどまります(97)。

健康な人間の睡眠時間を4時間に制限すると、インシュリン感受性は40%も減少しました(98)。それもたった一晩の睡眠不足でです(99)。

5日間の睡眠制限ではインシュリン分泌は20%増え、インシュリン感受性は25%低下し、コルチゾール値は20%上昇しました(100)。他の研究では、睡眠不足は2型糖尿病のリスクを増大することを示しています(101)。

食欲を刺激するレプチン、グレリンのリズムも睡眠不足によって狂ってしまいます。睡眠不足はレプチン減少、グレリン増加、体重増加と関連しています(102)。

睡眠不足は減量の努力による効果を低下させてしまいます(103)。

ただし面白いことに、ストレスが少ない状況下では睡眠不足はレプチンを減らさず空腹感を増大させません(104)。つまりコルチゾール値を高めるようなストレス状況にない睡眠不足、例えば、次の朝は楽しみにしていた旅行で早く起きなければいけないなどの場合は問題はないと考えられます。

4.3.2. コルチゾールを発散する効果的な方法

現代人は、社会生活の中で、何かしらのストレスを抱えながら生きています。それらのストレスは決してなくすことはできないでしょう。

そのような状況下でコルチゾールをリセットするために有効なのが、週に数回の強度の高い運動です。

20分程度の短時間の全力疾走とジョギングのインターバル運動、上げられるか上げられないかの際のウェイトトレーニング、息が大きく切れるぐらいのボクササイズなどのミット打ちなど、全身の筋肉や呼吸器をフル活用するような運動は、コルチゾールを大きく減少させるようです。

これについては、「やる気や集中力の維持に悩む人が知るべき運動が脳に与える驚くべき効果」がとても充実しています。

5. 結論

最後までご覧いただきありがとうございます。

アスリートでも、普段は、そこまで食事の内容について、深く考えてみる機会はあまりないと思います。もし、この内容が、そのきっかけになれば良いかと思います。

また、実は、学問の分野には、明確な栄養学というものはありません。そのため、この分野は、科学的にはまだまだ発展途上の分野です。そのため、ここでの内容が絶対的に正しいと盲信するのではなく、色々な方と相談をしながら、食事を改善するための一助としてお使い頂ければと思います。

6. 脚注

6.1. 参考文献

- 1. THE OBESITY CODE: UNLOCKING THE SECRETS OF WEIGHT LOSS

- 2. WHY WE GET FAT: AND WHAT TO DO ABOUT IT

- 3. GOOD CALORIES BAD CALORIES

- 4. THE BULLETPROOF DIET: LOSE A POUND A DAY

- 5. やせたければ脂肪をたくさんとりなさい

- 6. 世界のエグゼクティブを変えた超一流の食事術

6.2. 出典

- 1. “Human Vitality and Efficiency Under Prolonged Restricted Diet“

- 2. “Minnesota Starvation Experiment“

- 3. “Ethan Sims and Overfeeding“

- 4. “Metabolic response to experimental overfeeding in lean and overweight healthy volunteers“

- 5. “Role of nonexercise activity thermogenesis in resistance to fat gain in humans.“

- 6. “Changes in energy expenditure resulting from altered body weight“

- 7. “Why I Didn’t Get Fat From Eating 5,000 Calories A Day Of A high fat diet“

- 8. “Why I Did Get Fat From Eating 5,000 Calories A Day Of A High Carb Diet“

- 9. “Metabolic defense of the body weight set-point“

- 10. “Insulin-associated weight gain in diabetes: causes, effects, and coping strategies. Diabetes, Obesity and Metabolism“

- 11. “Influence of intensive diabetes treatment on body weight and composition of adults with type 1 diabetes“

- 12. “Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes“

- 13. “Addition of biphasic, prandial, or basal insulin to oral therapy in type 2 diabetes“

- 14. “Effect of acarbose on insulin sensitivity in elderly patients with diabetes“

- 15. “Small weight loss on long-term acarbose therapy with no change in dietary pattern or nutrient intake of individuals with non-insulin-dependent diabetes.”

- 16. “Canagliflozin lowers postprandial glucose and insulin by delaying intestinal glucose absorption in addition to increasing urinary glucose absorption in addition to increasing urinary glucose excretion: results of a randomized, placebo-controlled study“

- 17. “Effects of dapagliflozin on body weight, total fat mass, and regional adipose tissue distribution in patients with type 2 diabetes mellitus with inadequate glycemic control on metformin“

- 18. “Results of a prospective strategy to diagnose, localize, and resect insulinomas. Surgery“

- 19. “Insulinoma induced hypoglycemia in a type 2 diabetic patients “

- 20. “Drugs commonly associated with weight change: a systematic review and meta-analysis“

- 21. “Olanzapine induces insulin resistance: results from a prospective study“

- 22. “Six cases of severe hypoglicemia associated with gabapentin use in both diabetice and non-diabetic patients“

- 23. “Quetiapine-induced insulin resistance after switching from blonanserin despite a loss in both bodyweight and waist circumference“

- 24. “Insulin resistance and inflammation predict kinetic body weight changes in response to dietary weight loss and maintenance in overweight and obese subjects by using a Bayesian network approach“

- 25. “Production of insulin resistance by hyperinsulinemia in man. Diabetologia“

- 26. “Effect of sustained physiologic hyperinsulinemia and hyperglycaemia on insulin secretion and insulin sensitivity in man“

- 27. “Early changes in postprandial insulin secretion, not in insulin sensitivity characterize juvenile obesity. Diabetes“

- 28. “Dopes hunger and satiety drive eating anymore?“

- 29. “Energy density, portion size, and eating occasions: contributions to increased energy intake in the United States“

- 30. “Meal frequency and energy balance“

- 31. “Increased meal frequency does not promote greater weight loss in subjects who were prescribed an 8-week equi-energetic energy-restricted diet“

- 32. “The influence of higher protein intake and greater eating frequency on appetite control in overweight and obese men“

- 33. “Features of a successful therapeutic fast of 382days’ duration“

- 34. “Impaired cellular insulin binding and insulin sensitivity induced by high-fructose feeding in normal subjects“

- 35. “Consuming fructose-sweetened, not glucose-sweetened, beverages increases visceral adiposity and lipids and decreases insulin sensitivity in overweight/obese humans“

- 36. “Sucralose affects glycemic and hormonal responses to an oral glucose load.”

- 37. “Effects of stevia, aspartame, and sucrose on food intake, satiety, and postprandial glucose and insulin levels“

- 38. “Artificial sweeteners and the neurobiology of sugar cravings“

- 39. “Functional magnetic resonance imaging of human hypothalamic responses to sweet taste add calories“

- 40. “Artificial sweetener use and one-year weight change among women“

- 41. “Fueling the obesity epidemic? Artificially sweetened beverage use and long-term weight gain“

- 42. “Diet soft drink consumption is associated with an increased risk of vascular events in the Northern Manhattan Study“

- 43. “Dietary intake and the development of the metabolic syndrome: the Atherosclerosis Risk in Communities Study. Circulation“

- 44. “Evidence of decreasing minerals density in wheat grain over the last 60years“

- 45. “Carbohydrate fermentation decreases hepatic glucose output in healthy subjects. Metabolism“

- 46. “Prediction of glycemic index for starchy foods“

- 47. “Metabolizable energy of diets low or high in dietary fiber from cereals when eaten by humans“

- 48. “Dietary fat, sugar, and fiber predict both fat content“

- 49. “Diet composition related to body fat in a multivariate study of 203 men“

- 50. “Specific patterns of food consumption and preparation are associated with diabetes and obesity in a native Canadian community“

- 51. “Dietary fiber, weight gain, and cardiovascular disease risk factors in young adults“

- 52. “Dietary fiber and body weight regulation“

- 53. “Beneficial effects of high fiber intake in patients with type 2 diabetes mellitus“

- 54. “Milk as a supplement to mixed meals may elevate postprandial insulinemia“

- 55. “Glycemia and insulinemia in healthy subjects after lactose-equivalent meals of milk and other food proteins: the role of plasma amino acids and incretins“

- 56. “Incretin, insulinotropic and glucose-lowering effects of whey proteins pre-load in type 2 diabetes: a randomized clinical trial“

- 57. “The acute effects of four protein meals on insulin, glucose, appetite and energy intake in lean men“

- 58. “Carbohydrate restriction regulates the adaptive response to fasting“

- 59. “National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults“

- 60. “The relationship between high-fat dairy consumption and obesity, cardiovascular, and metabolic disease“

- 61. “Association between dairy food consumption and weight change over 9 y in 19, 352 peri menopausal women“

- 62. “Dietary fat plays a major role in obesity“

- 63. “A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease“

- 64. “Dietary fat intake and the risk of coronary heart disease in women“

- 65. “Dietary fat intake and early mortality patterns: data from the Memo Diet and Cancer Study“

- 66. “The effect of co-ingestion of fat on the glucose, insulin and gastric inhibitory polypeptide responses to carbohydrate and protein“

- 67. “A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease“

- 68. “Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease“

- 69. “Dietary fat and coronary heart disease: summary of evidence from prospective and randomized controlled trials“

- 70. “Omega-3 fatty acids in health and disease and in growth and development“

- 71. “Are we what we eat? Fatty acids in nutrition and in cell membranes: cell function and disorders induced by dietary conditions“

- 72. “Significance of the n-6/n-3 ratio for insulin action in diabetes.“

- 73. “The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids“

- 74. “Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease“

- 75. “Low-fat dietary patterns and risk of cardiovascular disease“

- 76. “Metabolic effects of exogenous glucocorticoids in fasted man“

- 77. “Hyperinsulinemia is not a cause of cortisol-induced hypertension.”

- 78. “An in vivo and in-vitro study of the mechanism of prednisone-induced insulin resistance in healthy subjects“

- 79. “Stress-related cortisol secretion in men: relationships with abdominal obesity and endocrine, metabolic and hemodynamic abnormalities“

- 80. “Gender differences in the associations between cortisol and insulin in healthy subjects“

- 81. “Post-transplant diabetes mellitus: a review. Transplantation“

- 82. ”An in vivo and in-vitro study of the mechanism of prednisone-induced insulin resistance in healthy subjects”

- 83. ”Cortisol-induced insulin resistance in man: impaired suppression of glucose production and stimulation of glucose utilization due to a post receptor defect of insulin action.”

- 84. ”Metabolic effects of the nocturnal rise in cortisol on carbohydrate metabolism in normal humans”

- 85. “Harrison’s principles of internal medicine”

- 86. “Patients with subclinical Cushing’s syndrome due to adrenal adenoma have increased cardiovascular risk“

- 87. “Cortisol effects on body mass, blood pressure, and cholesterol in the general population“

- 88. ”Cortisol secretion in relation to body fat distribution in obese premenopausal women.”

- 89. “Rise in morning saliva cortisol is associated with abdominal obesity in men: a preliminary report“

- 90. “Long-term cortisol levels measured in scalp hair of obese patients“

- 91. “Harrison’s principles of internal medicine(85と同一)“

- 92. ”Are we chronically sleep deprived?”

- 93. “Association of short sleep duration with weight gain and obesity at 1-year follow-up: a large-scale prospective study. Sleep“

- 94. “The association between short sleep duration and obesity in young adults: 13-year prospective study, Sleep“

- 95. “Meta-analysis of short sleep duration and obesity in children and adults. Sleep“

- 96. “Adverse effects of 24 hours of sleep deprivation on cognition and stress hormones“

- 97. ”Sleep loss results in an elevation of cortisol levels next evening, Sleep.”

- 98. ”Sleep loss: a novel risk factor or insulin resistance and Type 2 diabetes”

- 99. ”Effects of sleep deprivation and exercise on glucose tolerance.”

- 100. ”Sub-chronic sleep restriction causes tissue-specific insulin resistance.”

- 101. ”Sleep disturbance and the onset of type 2 diabetes“

- 102. ”Short sleep duration is associated with reduced leptin, elevated ghrelin, and increased body mass index”

- 103. ”Insufficient sleep undermines dietary efforts to reduce adiposity”

- 104. ”leptin and hunger levels in young healthy adults after one night of sleep loss.”

- 105. “Trans Fatty Acids and Caridovascular Disease“

- 106. “FDA orders food manufactureres to stop using trans fat within three years“

- 107. “Carbohydrate Nutrition, Insulin Resistance, and the Prevalence of the Metabolic Syndrome in the Framingham Offspring Cohort“